消費者庁、食用赤色3号のQ&A訂正 「要否も含めて検討」から「安全性の懸念なし」へ

食品添加物「食用赤色3号のQ&A」が更新された。消費者庁はきのう18日、「令和6年度第3回食品衛生基準審議会添加物部会」を開催し、食用赤色3号の安全性について取りまとめを行い、同Q&AのQ9(問9)について、「安全性上の懸念はない」と訂正したことを明らかにした。

FDAが使用禁止を決定

食用赤色3号を巡っては、1月15日付で米国FDAが使用禁止を決定したことを受けて、17日の記者会見で、「米国における決定の内容を精査し、諸外国における動向等も踏まえて、科学的見地から我が国における対応の要否も含めて検討していく」と、伊東良孝消費者担当相が国の公式見解を示していた。同日、消費者庁の公式サイトには「食用赤色3号のQ&A」が公表され、問9にこのコメントが掲載された。

唐木東大名誉教授が疑義

これに対して唐木英明東京大学名誉教授は『Wedge ONLINE(ウェッジ・オンライン)』へ寄稿し、「〈着色料・赤色3号はそんなに危険?〉アメリカの使用禁止規制に追随しようとする日本」というタイトルで消費者庁の対応に疑問を投げかけていた。

消費者庁は今回、問9を修正し、「2025年2月18日に開催した食品衛生基準審議会添加物部会におけるとりまとめを踏まえ、食用赤色3号については、食品添加物としての通常の使用の範囲内では安全性上の懸念はないと考えております」と改めた。

添加物部会が提言を取りまとめ

添加物部会は、国立医薬品食品衛生研究所の安全性評価検討会の専門家からも意見を聴取した上で、米国FDAが決定、公表した情報に安全性評価に影響を与える新たな科学的知見はないこと、ラット試験で投与された添加物が極めて高用量だったこと、国内での推定摂取量は国際機関が設定した許容一日摂取量(ADI)を大幅に下回っていること――などから、安全性に問題はないと判断した。

引き続き、科学的知見の収集に努め、食品安全委員会に食品健康影響評価を依頼することを検討してはどうかと提言している。

30年ぶり安全性・品質確保の対応スキーム示す

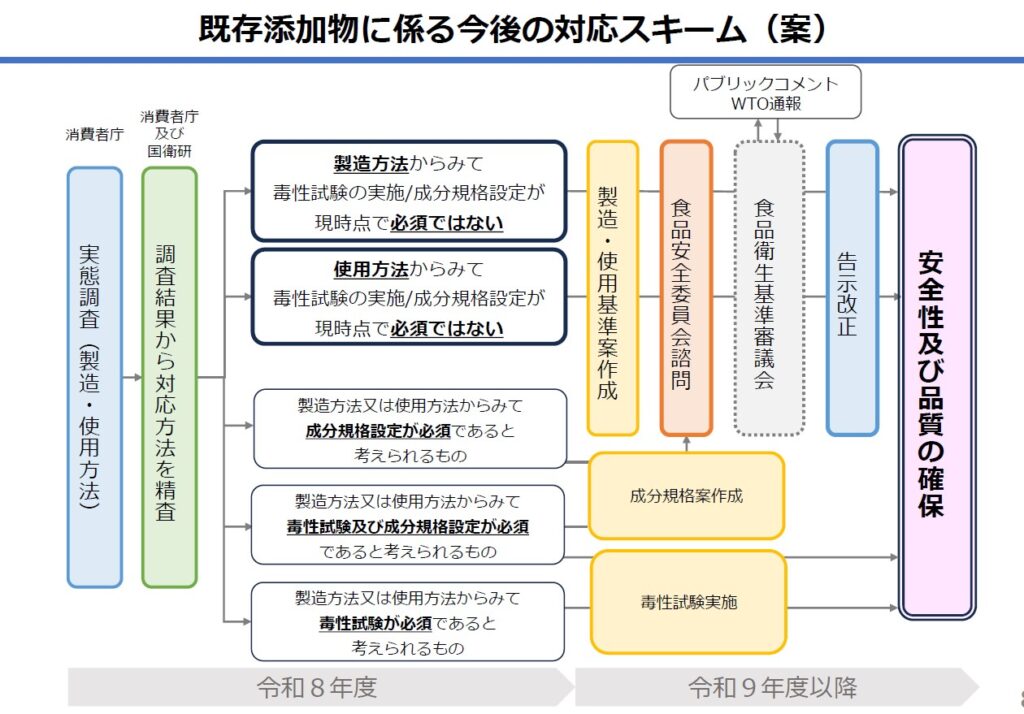

同部会では、既存添加物の取扱いについても議論された。食品添加物の安全性確認および規格基準策定による品質確保について、1995年以降30年ぶりに今後の方針を示した。

試験試料の入手が困難なために毒性試験の実施が不可能な50品目や、成分規格を設定できていない69品目に関する対応方針を示した。

安全性の確保について、使用方法や製造方法を踏まえ、毒性試験の結果がなくても安全性を確保できると考えられる品目については、使用基準や製造基準など安全性の確保のために必要と考えられる基準を設定する。

品質の確保については、添加物としての成分規格を設定することが困難と考えられる品目については、成分規格の設定に代えて、品質を確保するための製造基準や品質が確保できる範囲での使用基準など、必要と考えられる基準を設定する。

これらの方針に従い、対応方法を精査し、26年度中にフローチャート内の5分類に選別。パブリックコメントなどのいくつかのステップを経て、告示改正を目指す。

また現在、削除予定添加物名簿として公表している32品目については、3月4日まで訂正の申し出を受け付けており、その後、意見を精査した上で9月4日までに告示改正し、即日施行となる。

【田代 宏】

(文中の画像:消費者庁の配布資料を加工転載)

訂正された「食品赤色3号のQ&A」はこちら

関連記事:添加物の食用赤色3号、米国で禁止 伊東消費者担当相が公式見解、消費者庁もQ&A公表

:食品添加物「食用赤色3号」は危険? 唐木東大名誉教授がウェッジに投稿

:使用実績ない添加物32品目削除へ 訂正申出期間は来年3月4日まで