フレイル対策と機能性食品 ターゲットとなる骨・関節・筋肉の健康維持

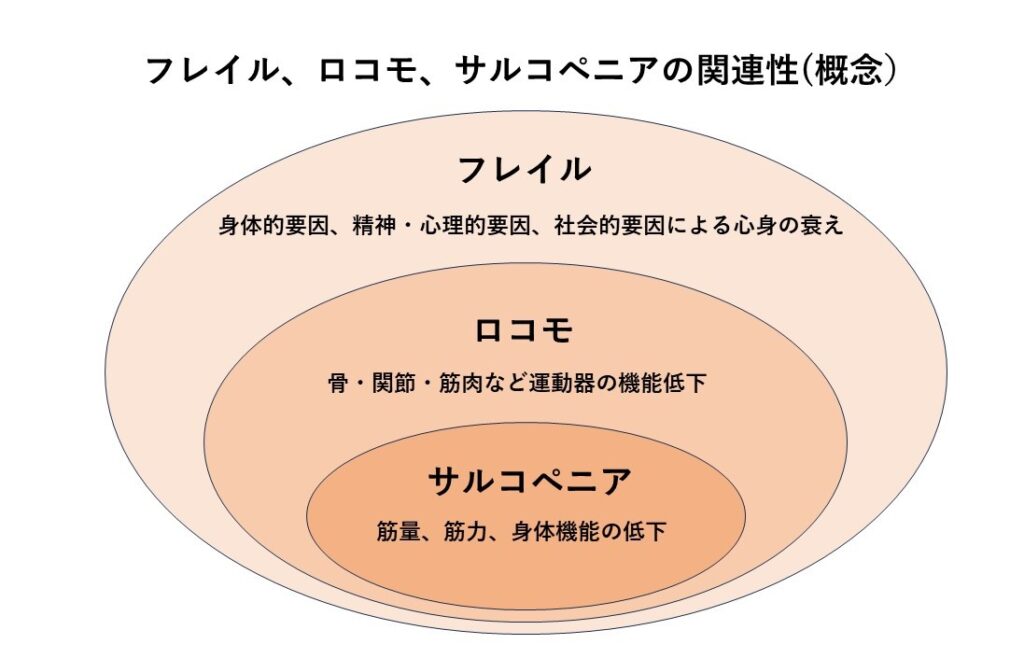

骨、関節、筋肉などの運動器の障害によって、立ったり、歩いたりといった移動機能の低下した状態と定義されるのがロコモティブシンドローム(ロコモ)。それと密接に関わる概念が、加齢に伴う筋肉・筋力の減少状態などと定義されるサルコペニア。健康寿命延伸の観点からも対策が求められる以上2つの概念を包括的に内包する概念が、健康と要介護状態の中間などと定義されるフレイルである。それを予防、対策するためのソリューションの1つに、サプリメントなどの機能性食品はなり得る。

健康状態と要介護状態の「中間」段階

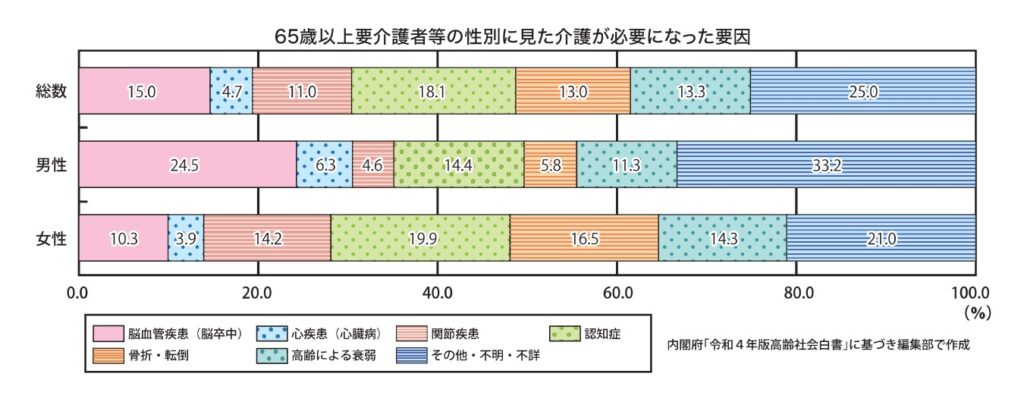

健康な状態から要介護状態への移行が突然、起きることがある。脳卒中がその代表に挙げられる。だが、人口の超高齢化が進んでいる日本では近年、突然ではなく、段階的に要介護状態に至るケースが増えている。『令和4年版高齢社会白書』によると、65歳以上の人で介護(要介護、要支援)が必要になった原因のトップは認知症で18.1%。脳卒中の15%を上回っている。また、高齢による衰弱(13.3%)、骨折・転倒(13%)、関節疾患(11%)といったロコモやサルコペニアに関連する病態が占める割合も少なくない。

このように、高齢者において、介護が必要になる過程においては、運動機能や認知機能など、自立した生活に必要な機能が低下した状態を経る。その状態がフレイル。75歳以上の後期高齢者の多くがフレイルを経て、要介護状態に陥っていくとされる。

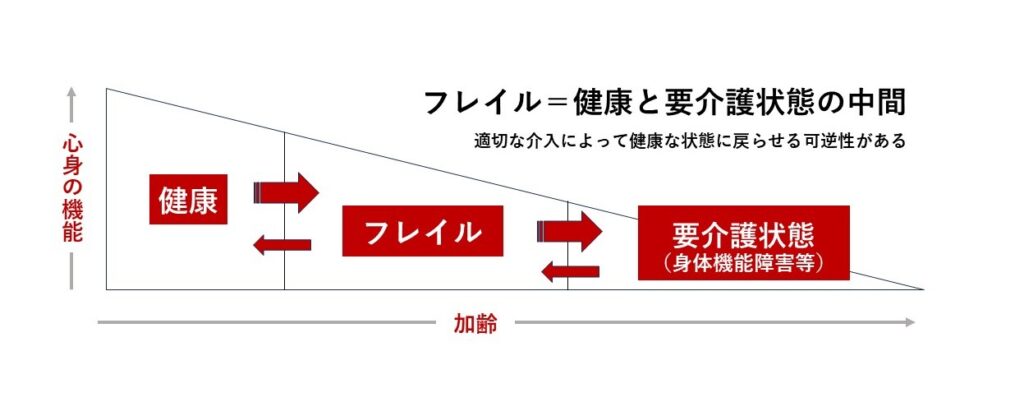

「高齢期に生理的予備機能が低下することでストレスに対する脆弱性が亢進し、生活機能障害、要介護状態、死亡などの転帰に陥りやすい状態」(日本老年医学会)。フレイルの状態はそのように説明される。つまり、身体のホメオスタシス(恒常性)や、生理的機能の低下によって、身体機能障害や健康障害を引き起こしやすくなった状態を表わし、健康な状態(Pysically independent=自立)と要介護状態(Dependent)の中間的な段階と定義される。

「身体的」フレイルから「社会的」フレイルまで

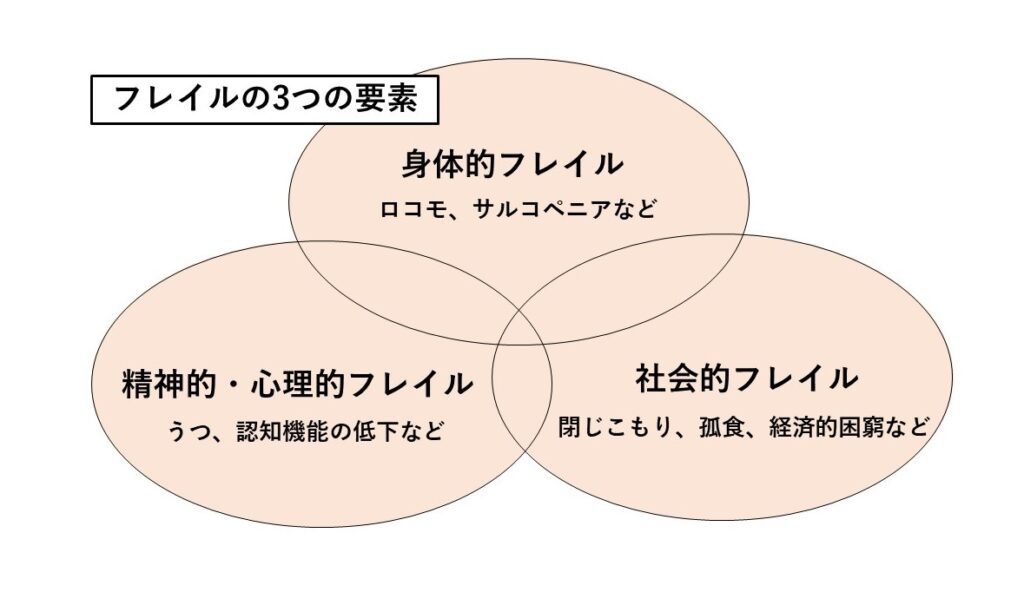

フレイル状態に陥ってしまう要因は多面的だ。ロコモやサルコペニアに関連する身体的な要因(身体的フレイル)にとどまらない。認知機能障害やうつなどといった精神・心理的要因(精神・心理的フレイル)のほか、独居や経済的困窮などの社会的要因(社会的フレイル)もある。それらが単独で、あるいは密接に絡み合いながら、健康な状態からフレイル状態へ、そして要介護状態へと進行させていく。

しかし、要介護状態とは逆の方向に向かわせることも可能だ。健康な状態と要介護状態の中間的な状態から、ふたたび健康な状態、自立した状態に戻り得る「可逆性」を内包するのがフレイルの特徴だからである。一度発症してしまうと元の状態に戻れなくなる不可逆的なものではない。

可逆性があるフレイルの概念は、もともと欧米の複数の老年医学者が1990年代に入ってから提唱し始めたといわれる。英語では「Frailty」と表現される。日本では当初、それをそのまま日本語に訳した「虚弱」の用語が主として使用されていたが、「加齢によって不可逆的に衰えた状態」といった誤った印象を与える懸念があった。そのため、日本老年医学会は2014年5月、ワーキンググループを経て、「虚弱」に代わる用語として「フレイル」の使用を提唱した。そうすることで、フレイル(Frailty)とは不可逆的なものではなく、「適切な介入」によって、健康な状態に戻り得る可逆性が含まれる概念であることを広く普及・啓発しようとした。(⇒つづきは会員専用ページへ)

対策の3本柱、栄養・運動・社会参加

心身機能が多面的に衰えていくフレイルは、ある意味、加齢にともなう自然現象であって、生活習慣病のように「薬」が存在するわけではない。一方で、可逆性があるため、予防が可能で介入による効果も見込める。つまり、フレイルとは、フレイルになる前から対策できるものだ。

フレイル対策を実践するためにはまず、フレイルに陥っている人、あるいは陥りそうな人の早期発見が求められる。フレイルにせよ、ロコモやサルコペニアにせよ、該当者などのスクリーニング法や評価法がすでに編み出されている。フレイルに関して日本では、海外の研究者が提唱した評価基準を土台にした「日本版CHS基準」が作成されている。指標は、体重減少、握力、倦怠感、活動量、通常歩行速度。また、介護保険の介護予防事業に導入されている「基本チェックリスト」が、フレイルの精神的・心理的要因や社会的側面に関する包括的な指標として活用されている。

その上で、「栄養」(食・口腔機能)、「運動」(身体活動・運動等)、「社会参加」(就労等)といった、健康寿命延伸の観点からも重要視されている取り組みにもぴたりと重なる「3本柱」に総合的に取り組むことが重要だとされる。「3つの柱をうまくリンクさせて自分の生活サイクルに組み入れていくことが大切」。医師の職能団体である(公社)東京都医師会もホームページを通じてそう啓発している。

身体的フレイル対策、栄養・運動が基盤に

3本柱のうち「栄養」と「運動」は、特に身体的フレイル対策の基盤になると考えられている。特に高齢者では、加齢による筋量の低下や食事摂取量の不足によってサルコペニアや低栄養が生じやすい。それらが相互に影響しあって悪循環(フレイルサイクル)となり、心身機能の低下に拍車をかけていく。

そのため身体的フレイル対策では特に、サルコペニアと低栄養に対する予防、介入が重要視されている。その上で、サルコペニアはフレイルやロコモともオーバーラップする部分のある概念でもあることから、フレイル、ロコモの栄養面からのターゲットは共通するとされる。つまり、日常的な動作を支える運動器を形成する骨、関節、筋肉の機能維持だ。

フレイル対策にかかわる栄養素としては、筋肉の材料となるタンパク質や必須アミノ酸をはじめビタミンD、ビタミンC・Eやカロテノイドなどの抗酸化栄養素、オメガ3脂肪酸のほか、ビタミンKやカルシウムなどが挙げられる。厚生労働省が策定した「日本人の食事摂取基準(2020年版)」では、策定目的にフレイル予防を追加し、タンパク質、カルシウム、ビタミンDなどについて、フレイル予防に関連する情報を記載した。

同省ではまた、食事摂取基準(2020年版)を活用した高齢者のフレイル予防事業も展開。啓発用に作成パンフレットでは、「メタボ予防からフレイル予防へ」と高齢者に呼びかけながら、食事などを通じてタンパク質を十分摂ることや、噛む力を維持したり、孤食を避けたりすることでフレイル予防につながると解説する。

フレイル対策向け機能性表示食品

栄養素を食事から十分に摂れない場合は、食事を補助するサプリメントの利用が選択肢になる。一方で、栄養素ではないものの、フレイル・ロコモ対策に関わる骨、関節、筋肉の健康をターゲットに開発された機能性食品成分・素材も多い。それらを配合した機能性表示食品も多く販売されており、これらも身体的フレイルに予防、介入に有効なソリューションの1つになると考えられる。

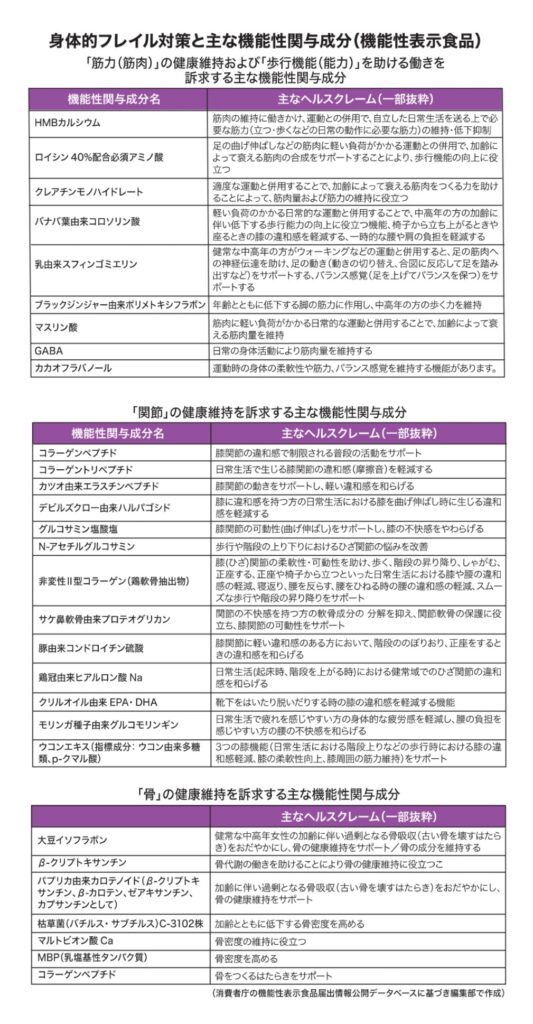

消費者庁が運用している機能性表示食品の届出情報公開データベース上で、表示しようとする機能性(ヘルスクレーム)に「筋力」、「骨」、「関節」のほかフレイルになると低下する「歩行機能(能力)」が含まれるものを検索すると、重複も多いが、現在販売されているものだけでも400件以上がヒットする。「筋力+関節」、「筋力+骨」、「関節+骨」、「歩行機能(能力)+筋力」、「関節+歩行機能(能力)」など、フレイル・ロコモ対策にかかわる複数の機能性を組み合わせたヘルスクレームも目立つ。

これらの機能性表示食品に配合されている主な機能性関与成分を見ると、HMBカルシウム、クレアチンモノハイドレート、グルコサミン塩酸塩、N-アセチルグルコサミン、コラーゲンペプチド、デビルズクロー由来ハルパゴシド、乳由来スフィンゴミエリン、非変性Ⅱ型コラーゲン、大豆イソフラボン、クリルオイル由来EPA・DHA、マスリン酸、サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン、カツオ由来エラスチンペプチド、ロイシン40%配合必須アミノ酸、バナバ葉由来コロソリン酸、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン、β-クリプトキサンチン、ヒアルロン酸Na、豚由来コンドロイチン硫酸、枯草菌C-3102株、ウコンエキス、モリンガ種子由来グルコモリンギン──などがある。同じく機能性表示を行える特定保健用食品(トクホ)と比べると実に多彩だ。

また、フレイルの要因には脳機能障害やうつといった精神・心理的側面もあることを考えれば、認知機能の一部を維持する機能性関与成分や、睡眠の質向上、ストレスや疲労感の軽減などといった機能性が報告されている成分もフレイル対策に活用できだろう。そうした機能性関与成分もやはり多く存在する。

日常的な運動と併用、理に適った提案

こうして見ると、機能性表示食品は現時点ですでに、フレイル対策に利活用できるヘルスケア食品の宝庫だといえる。「健康な歯ぐきを維持する」などといったヘルスクレームを行う口腔ケア領域の機能性表示食品も複数、届け出されている。機能性関与成分としては、ロイテリ菌やゲッケイジュ葉エキス、エピガロカテキンガレートなどがある。これらは、身体的フレイルに移行するリスクが高いといわれる「オーラルフレイル」の対策に活かすことも出来そうだ。

こうした、フレイル対策にも関わる機能性表示食品の中で注目したいのは、ヘルスクレームが示すベネフィットを得られる前提として、日常的な運動との併用が必要であることを提示している点だ。それは筋力や歩行機能の関連で多く見ることができる。

運動の習慣化は、3つあるフレイル対策の柱のひとつ。特に高齢者の身体的フレイル対策には、栄養と、レジスタンス運動など運動との組み合わせがより有効だとする報告もあり、食事を補助するサプリメントの摂取を、日常的な運動と併用するかたちで促していくことは理に適っている。ヘルスクレームを通じて、負荷の軽い運動を日常生活に取り入れるようになるなど、行動変容を促すことも出来るかもしれない。

足元にある素材や技術を生かせる

生活習慣の改善や生活習慣病の予防を目的にした概念であるメタボリックシンドロームに比べてロコモの国民的認知度は低く、フレイルはそれよりさらに低い。国内で初めて提唱されたのが2014年と比較的最近であることも影響しているだろう。ただ、フレイルについて専門家の中には、要介護状態へと至る「最重要因子」だとする見方がある。そのため、それを予防したり介入したりすることは、健康寿命延伸を実現するための鍵になるとする。

フレイル対策に取り組むことで、特に高齢者のQOLを高めるとともに、すでに10兆円を超えている介護費関連費用など社会的負担の軽減につながる可能性がある。一方で、フレイルの直接的な原因となる低栄養状態は、なにも高齢者に限らない。子供から中高年までそのリスクを抱えている。栄養バランスの不良、過剰なやせ志向、その逆の過食などもフレイルにつながる恐れがあるといえ、「オール世代のフレイル対策」が必要だと訴える声も上がる。

フレイル対策は、ヘルスケア産業の一員として、サプリメント・健康食品業界全体で取り組むべき課題といえる。「予防」の表現が食品には認められないなど、表示規制が足かせとなるが、これまでに研究開発してきた、さまざまな機能性成分・素材や製剤化技術などを、身体的、精神的・心理的、社会的といった各フレイルの対策に生かさぬ手はない。

【石川太郎】

『ウェルネスマンスリーレポート』2023年8月10日号(第62号)より転載