試験内容が高度化し費用も高騰 【機能性表示食品特集】CROの課題と展望、提案力・サービス内容で差別化が進む

機能性表示食品制度施行から丸8年が経過した。臨床試験の実施や届出支援で制度を支える食品CRO機関(以下、CRO)からは、引き続き、制度を評価する声が多く聞かれた。コロナで止まっていた案件が再び動き出したことで、昨年は依頼件数が伸びた機関が多かった。コロナ以前の状態に戻りつつあるという声も聞かれる中、食品CRO同士の競争も熾烈化を増す傾向にある。昨年3月、勝ちを焦った1社が業界を巻き込む騒動を起こした。

制度に対して高評価 業界のレベルアップに期待

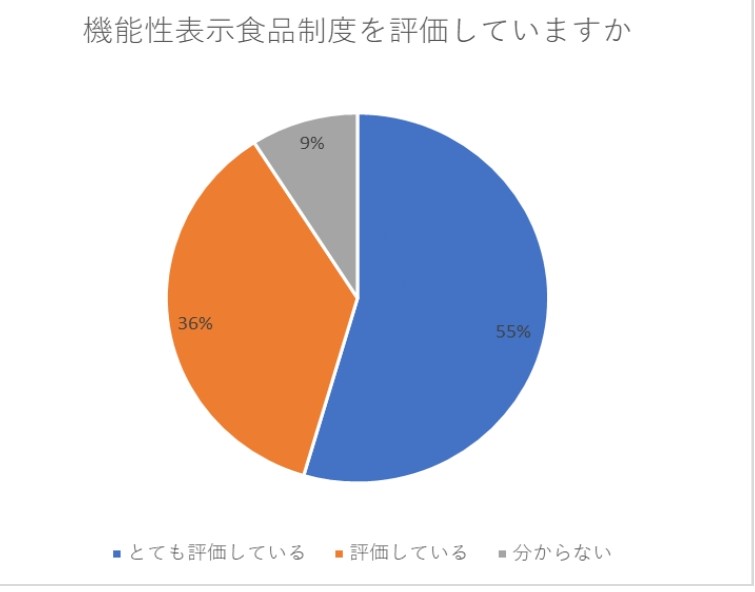

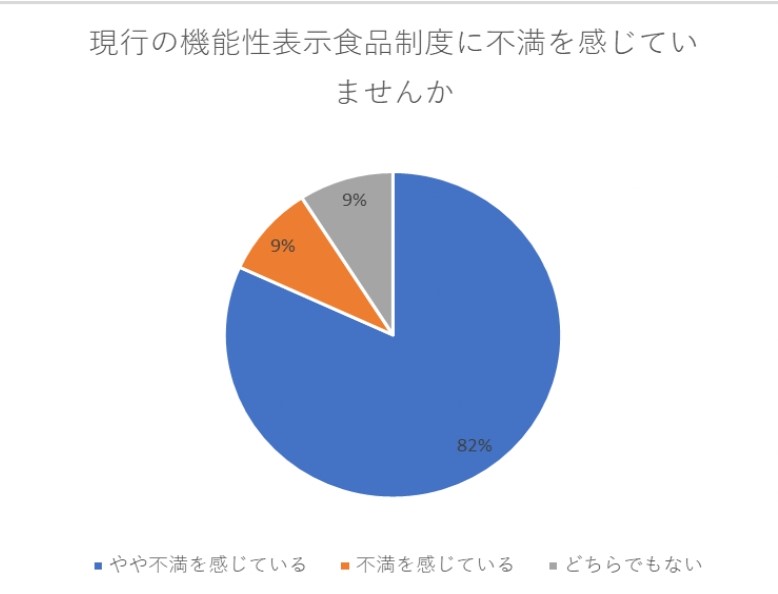

前号(59号)で紹介した事業者へのアンケートによると、機能性表示食品制度に対して約8割が評価するという結果となった。CROに限定してみるとさらにその傾向は顕著で、その割合は9割を超える結果となっている。

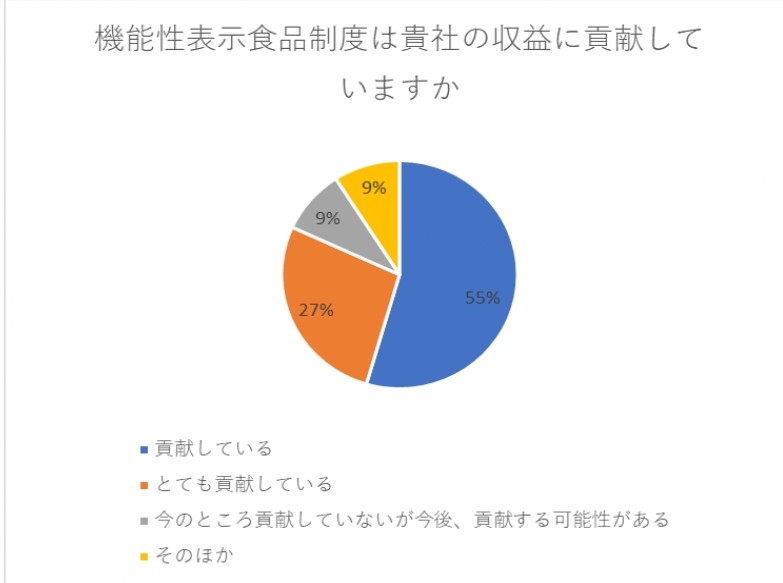

業績への貢献度の高さをその理由とする声が多い中、「ヘルスクレームに創意工夫ができたことは、特定保健用食品(トクホ)と大きく異なる」、「商品の付加価値としての選択肢が広がった(トクホと比べ間口が広い)」といったトクホとの差をその理由に挙げる声も聞かれた。1年前と比較しても、依頼される案件は、依然として機能性表示食品届出のための試験が大半を占めており、トクホに関する相談はほとんどないという現状に変わりはないようだ。届出に対して十分な経験があり、コンプライアンスを重視する大手食品メーカーから、これまでにも増して高度なレベルの試験依頼が増えており、また、届出を前提としない研究の一環としての試験依頼も増加していることから、「臨床開発業界の底上げにつながっている」として、制度を評価する理由に挙げる声も聞かれた。

社会がコロナ前の日常に近づくにつれ、食品メーカーの研究開発に対する動きが活発になり、一気に試験相談、実施へと動き出したとCRO各社が口をそろえる。コロナ直前のような、新規を受け入れるキャパが無いとまではいかないまでも、常に半年先・1年先の商談が進み、準備が整っているようだ。

試験の精度が向上 それに伴い費用は高騰

制度を評価する一方で、制度への不満も相変わらず多い。届出を行う事業者同様、その理由として最も多かったのが、新規のヘルスクレームや機能性関与成分の届出の難しさだ。次いで、届出資料の提出から届出公開までの期間の長さ、届出資料に対する不備指摘の多さだった。「これまで不備指摘されてなかった部分に対して不備を指摘されることがある」という不満は特に強い。これはCROに限らず、本特集を通して、機能性表示食品制度に関わる関係者に共通する声である。

それでも、「他社との差別化を図るべく、新規のヘルスクレームや機能性関与成分の研究を進めたいとする大手食品メーカーの意向は強く、こちらもその期待に応えるための試験デザインの提案や試験精度の高さを追求している」(CRO幹部)という。新規のヘルスクレームや機能性関与成分の届出のハードルの高さが、結果的に、制度を評価する理由の1つでもある「臨床開発業界の底上げ」につながっているという側面もあるようだ。

試験のレベルやその精度が上がったことで、その試験費用が高騰。1~2割といった程度では収まらず、倍以上に跳ね上がった機関も。あるCROの営業担当者は、「より性能の高い機器の使用や複雑な工数設定などもその要因の1つ」だと指摘するが、今一番値段を吊り上げている要因は、被験者に関連したもの。求められるn数の増加に加え、被験者の確保がより一層課題となっている。募集条件を変えることで一定数の確保は可能になるが、一方でそれはコスト増の要因になる。依然として、十分な数の被験者が確保できず、受託できなかったというケースも発生しているようだ。

コロナの影響も大いにあり、感染リスクを警戒した被験者の参加マインドの低下に起因するものに加えて、条件の良いコロナワクチンのための試験に被験者が奪われていることも引き続き原因の1つとなっているようだ。

試験費用の高騰についてあるCROは、「大手食品メーカーは、コスト増に理解を示してくれており、比較的、受託費用の値上げは浸透している。一方で、同業他社との競争力を高めるための価格破壊が起こらないとも限らない。価格を下げるためにn数や工数を削減すれば、当然試験精度も下がり、ひいて は、届出商品の品質にも直結する」と懸念する。

また別のCROは、「試験が複雑化することは、自分たちの知見のためにも商品の安全性のためにも悪いことではないが、それによって費用が高騰し、中小規模の食品メーカーや通販会社が機能性表示食品の届出を断念することにつながる」と、中小企業に対する市場参入のためのハードルが上がりかねない点を指摘していた。(⇒つづきは会員ページへ)

免疫訴求案件が多数 「睡眠」、「ストレス」も件数増

免疫訴求の機能性表示食品が発売されて以降、CROへの問い合わせ内容は、がぜん、免疫関連が増えたという。業界最大手の㈱ケイ・エス・オー(東京都港区、小森美加代表)は、受託案件の80~90%が機能性表示食品関連で、その中でも免疫関連試験の実施実績が豊富で、多くの大手食品メーカーの案件を請け負う。免疫関連の試験では、他社にはない高レベルな試験を提案している。小森氏は、「免疫関連試験で大手食品メーカーから高い評価を得ており、リピートを含めて依然として試験依頼は多い。メーカーからのリクエストに対して、高いレベルで応える」と話す。新たな試験の準備も進んでいる。

他のある中堅CROは、「一時は免疫訴求にチャレンジしようとしたが、ハードルが高く断念する事業者が多かった。ここにきて、同じアプローチで、同じ機能性しかうたえないとしても、免疫訴求商品をラインアップすることで顧客ニーズに応えたいとして試験を依頼されるケースが増えている」と話す。「免疫訴求商品を届け出るための道筋ができたとして、今後も依頼されるケースは増えるのではないか」と期待を寄せる。

また、昨年の依頼として上位を占めたのが、「睡眠」とそれに関連した「ストレス」に関する案件。㈱ヤクルト本社の「乳酸菌シロタ株(L.カゼイ YIT 9029)」を機能性関与成分として「睡眠の質(眠りの深さ、すっきりとした目覚め)を高める機能」などを訴求した『Yakult(ヤクルト)1000』の大ヒットで、一気に「睡眠」に関する相談が増えたと、あるCROは話す。「乳酸菌を持つ企業が、自社の乳酸菌にも同様の機能、もしくはそれ以上の機能があるのではないかと研究意欲が増したようだ」という声も。特に「睡眠」は安定した市場になり、引き続き依頼は上位を占めるのではないかと期待を寄せている。

試験の受託機関から提案機関へ 独自色で差別化を図る

より専門的な試験やその精度が求められる中、各社、分野に特化した医療機関・専門医との連携や付帯サービスなど、独自の戦略で他社との差別化を進めている。

㈱クリニカル・サポート・コーポレーション(北海道札幌市、千葉俊秀社長)は、グループ内に医療機関である(医)北武会美しが丘病院臨床薬理センターを持つ。同病院は、一般診療と分離した体制で、臨床試験専門の臨床薬理センターを有し、入院を伴う臨床試験は最大58人まで対応可能となっている。また、臨床試験参加者のための治験ボランティア団体「ほくとユニティクラブ」(北海道)と、「福岡・久留米ユニティクラブ」(九州)を運営し、ボランティアの登録者数は両ボランティアクラブを合わせ2万人以上に上る。

㈱ヒューマR&D(東京都港区、三原酉木社長)は、もともと脳機能関連の試験を得意としているが、ここにきて、より高度な脳機能に関する試験依頼や脳機能以外でもより難易度の高い要望が増えているという。関東・関西両地域にパネルを持つことで被験者の確保を担保。さらに、両地域で提携クリニックを増やすことで被験者確保と実施施設が担保され、その結果、試験自体の質向上につながっているという。

㈱総合医科学研究所(大阪府豊中市、杉野友啓社長)は、「抗疲労」、「エネルギー代謝(脂肪燃焼)」領域のヒト試験を得意とする。1台600万円を超えるエネルギー代謝を評価する呼気ガス分析機器を6台保有で、保有台数では業界トップを誇る。また昨年から、新たな医療機関と提携し、PET-CT検査やMRI検査を可能にした。新規成分による届出サポートも得意としている。

㈱アイメックRD(東京都中央区、大澤裕樹社長)は、今年2月、資本提携しているCPCC㈱とともに、AI健康アプリ「カロママプラス」を提供する㈱リンクアンドコミュニケーション(東京都千代田区、渡辺敏成社長)と連携し、完全オンライン型の臨床試験サービス「モニタリング・リサーチサービス」を開始した。モニターの商品購入後の健康状態の把握、改善効果を評価することや臨床試験をプロモーションや学術成果として活用することを可能にした。

CPCC㈱(東京都中央区、大川勝社長)は、外来患者が訪れない臨床試験専用のクリニックと提携しており、依頼を受けた試験に専念することができ、試験デザインに合わせた精度の高い試験を実現している。都内2カ所(日本橋・水道橋)のクリニックと提携し、専門の医師・スタッフが試験終了まで責任を持って対応。2フロア合計で約680㎡ある試験会場には、一度に100人以上が収容でき、大人数の試験を運用可能にしている。

オルトメディコが驚きの発表 業界からは非難の声

2022年3月7日、「業界初!有意差、完全保証!!~ヒト臨床試験有意差保証プラン提供開始」というニュースリリースに業界が騒然とした。お騒がせの張本人は、食品CRO機関の㈱オルトメディコ(東京都文京区、山本和雄社長)だった。たちまちSNS上でも炎上し、「科学はどこへ行った?」という批判の声が広がった。

科学者からは「“インチキをします”と宣言しているようなもの」との厳しい指摘も出た。多くの関係者が、オルトメディコ1社だけの問題にとどまらず、業界全体のイメージを失墜させるリリースとして問題視した。批判を受けて同社は16日、誤解を招く表現があったとして「新プラン名称の変更と関連騒動へのお詫び」をリリースし、「ヒト臨床試験安心プラン」という新名称を発表した。

クライアントからも「さすがに言い過ぎじゃないか」、「保証はできないのではないか」などの批判を受けたとする同社。「インパクトを残したかった」という担当者の甘い考えが大きな混乱を招く結果となり、支払った代償は決して小さくなかったようだ。

最初のリリースで同社は、「どうして有意差が完全保証できるのか?」として、「それはUMIN登録数NO.1」だからと、その実績を誇示。同社が22年中に登録した77件という数を同業他社の登録数と比較し、棒グラフで示していた。名称変更後はグラフはそのままに「どうして安心なのか?」と書き換えている。

登録数77件という数字に対して同業他社からは「あり得ない」などの声も上がっているが、UMIN-CTRの検索ページで検索すると、確かにそのとおりの公表数字がヒットする。もちろん、このことが必ずしも試験の優位性を示すものではないことは言うまでもなく、こういう比較対照が関係者のあらぬ憶測を招いているのもまた事実である。

UMIN登録の中には、CROの名前は一切出さないという事業者もあれば、そうでないところもある。また、試験にも難易度によって差が生じる。従って、登録数だけで優劣を図ることはできないという側面があるのだ。登録数が飛び抜けて多いということ自体、委託事業者の言いなりになっているのではないかという邪推も成り立つわけだ。事実、同社の担当者は「機能性表示食品だけでなく、プレ試験的なものも登録している」と話している。

さらに、22年だけの数字を取り上げていることもあらぬ憶測の種を撒いているようだ。同社自ら、22年の登録数は「かなり多かった」と述べているからである。CROによっては、その年が少なかったというところもあるかもしれない。とすれば、22年の登録数だけを切り取って他社と比較し続けることが、必ずしも公平公正とは言えないのではないか。同社にとって今回のトラブルは相当身に堪えているようで、「そのあたりのコンプライアンス的なところも含めて、将来的に考えていく必要がある」と反省している。

これに対して関係各社は、「ここまで積み上げてきた食品の機能性に対する信頼が一気に失墜しかねない事態、すでに機能性表示食品を販売している食品メーカーにとっても迷惑な話でしかない」などと非難する声が大半を占めた。同時に、「医薬品メーカーや機能性表示食品市場への参入を検討している企業の目には、今回の件がどう映ったのだろうか、市場に対して疑心暗鬼になってしまったのではないか」と心配する声も聞かれた。中には、「登録の試験数だけを見て優秀だと思うような企業は、あまり試験の経験がないところだと思う。一概にこれだけでは判断できないということ」と意に介さないCROもあった。

【藤田 勇一】

『ウェルネスマンスリーレポート』2023年6月10日号(第60号)より転載

(グラフ:各CROからの回答を基にWNG編集部で作成)

〇2023年機能性表示食品特集 関連記事

:エビデンスの質、その判断基準(前編)

:エビデンスの質、その判断基準(後編)

:インデナのケルセチン、次の機能性表示は?

:睡眠ケアのベネトロン、新領域へ 常磐植物化学研究所、ヒト試験を新たに

:抗疲労成分SAC普及、備前化成の本気度 デジタル広告などで消費者認知向上図る

:生んだ2素材、どれも制度対応 リコム、キノコ素材で腸内環境から体重減少まで

:γ-オリザノール含有こめ油の届出を支援 オリザ油化、柱事業の成長図る

:<オピニオン> 浮き彫りになった問題を整理すべき 関西福祉科学大学・竹田竜嗣准教授

:ユニアル 23年6月期、3期連続2ケタ増へ クマ笹由来乳酸菌でIgA抗体量増加確認

:ユニキスの原料展開、国内外で好調 「ルテマックス」を提案

:機能性表示食品制度を評価しますか? 118社に聞く 公平性・透明性を求める声多く

:始まった9年目の制度運用 届出6,000件超えて次の山は

:プラセボ対照試験の光と影 無処置対照試験は影を消せるか

:睡眠ケア=翌日の認知機能サポート ケミンが新製品「デイリーズー」

:フコース、体重管理と便通改善の2大機能 焼津水産化学「今期最も期待」

:<オピニオン>エビデンスの質、改めて向き合う必要 GNG・武田猛氏

:<オピニオン>低レベルの研究レビューを採用しないこと 健康栄養評価センター 柿野賢一氏

:<オピニオン>エビデンスの強さ、どう伝える? 食品機能研究所 勝田徹氏

:シー・アクト、ペンタデシルを機能性表示対応素材に まずは肌、次いで血糖値

:丸善製薬、HMPAをサプリからスープまで 初登場から短期間で積み上がる届出