紅麹サプリ巡る地方対応の実態(後) 科学的検証と判断基準の再構築が急務

岡山県、紅麹問題で大阪市依頼に基づく指導

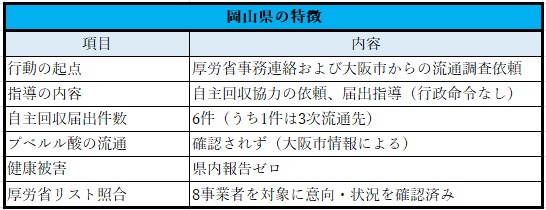

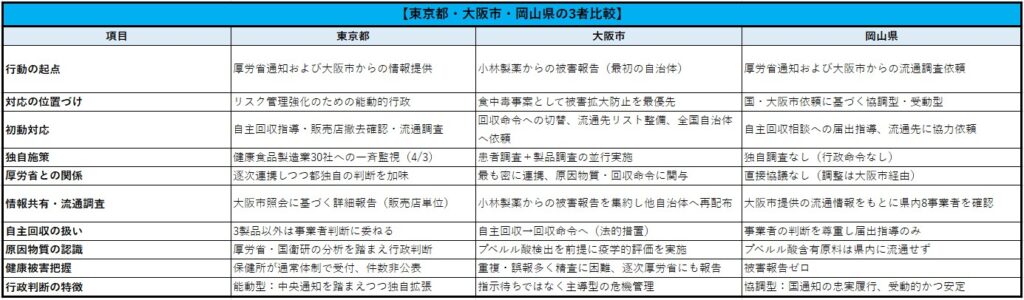

岡山県は、紅麹サプリメント問題において、厚労省および大阪市からの情報提供を元に必要な範囲で対応を行った。県として自主的な行政命令や独自調査は行っておらず、すべての対応は食品衛生法に基づく届出指導の枠内で実施している。

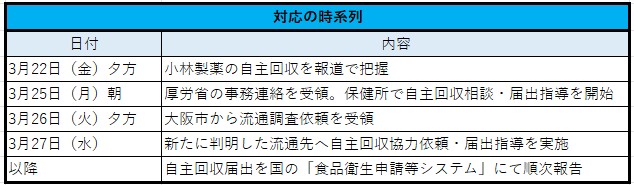

2024年3月22日夕方、小林製薬が紅麹サプリメントの自主回収を発表したことを、岡山県は報道を通じて把握した。翌週25日朝、厚生労働省からの事務連絡を受領し、保健所を通じて事業者からの自主回収相談への対応を開始した。その後、26日夕方に大阪市から「紅麹原料の流通調査について(依頼)」が届き、これをきっかけに対応範囲を拡大した。

大阪市からは、「小林製薬が実施している自主回収が適切に行われるよう、流通先事業者への指導を依頼する」との要請があった。岡山県はこれに基づき、県内で紅麹関連製品を流通させていた事業者に対し、自主回収への協力を呼び掛けた。ただし、これは行政命令ではなく、あくまで食品衛生法に基づく届出指導であり、最終的な回収判断は各事業者に委ねている。

厚労省・消費者庁との協議はなし

同県は、厚生労働省や消費者庁との直接協議は行っていない。対応の起点となったのは大阪市からの通知であり、同市から提供された流通情報と依頼文書に基づいて行動した。県の担当者によれば、「厚労省との調整事項は大阪市を通じて共有されていた」とされる。

自主回収の実績と流通実態

岡山県によると、2024年3月22日以降、県内事業者から提出された自主回収届出は計6件であり、そのうち1件は3次流通先事業者によるものであった。

大阪市から提供された情報によれば、問題のプベルル酸を含む紅麹原料(小林製薬第2報で言及された「3P-D20」「3P-DM-11」等)は、岡山県管内には流通していなかったとされる。

また、厚労省が公表した「52社+173社」の流通事業者リストとの照合については、県内の全ての流通先事業者(8社)に対し、自主回収の意向と状況を個別に確認した。事業者から自主回収に関する相談があった場合のみ対応。その結果、全ての事業者で回収の協力体制が確認された。県内で健康被害を訴える報告は1件もなかった。

国への報告と情報共有

岡山県は、事業者が提出した自主回収届出を、国の食品衛生申請等システムを通じて逐次報告している。これ以外に、厚労省や消費者庁との直接的な報告・協議は行っていない。県としての報告業務はあくまでシステム経由の事務手続きにとどまった。

この対応は、国および大阪市の情報を受けて行動する「協力型・受動型」の行政対応であった。厚労省通知や大阪市依頼の内容を忠実に履行しつつ、県内流通事業者に対する自主回収の届出指導を的確に行った点で、現場対応としては安定していたといえる。

一方で、県独自の調査や行政命令は実施されておらず、危害防止措置の主導権は大阪市および厚労省にあった。結果として、岡山県は「補完的な立場での対応」に徹し、県内の被害報告ゼロを維持した。

岡山県の対応は以下のように整理できる。

国主導の情報共有体制のもとで、迅速に連携を図りながらも、現場レベルでは事業者の自主的判断を尊重した対応をとった。行政命令に頼らず、食品衛生法に基づく届出制度を通じて安全管理を図った姿勢は、他自治体に比しても実務的であり、制度的整合性を重視したものといえる。

行政権限の断層がもたらした限界

今回の地方対応の差は、制度的背景の差でもある。食品衛生行政は厚労省食品局、表示行政は消費者庁、薬事行政は厚労省医薬局が所管しており、3者の間で法体系の接続不全が存在する。紅麹サプリ事件においても、「食品として整理」という一文が自治体現場に流布し、それ以上の法的検討が抑制された。

地方自治体にとっては、「厚労省の見解に反する判断を示すこと」自体が制度的リスクとなるため、事務連絡を越えた対応は困難である。その結果、中央の指針を越えた独自リスク判断が制度的に抑圧される構造が定着している。

また、食品衛生監視体制の地域格差も深刻だ。政令市・保健所設置市を抱える県では、県と市の二重構造が生じ、情報集約が遅れる。つまり、同一通知を受けても「組織構造」によって対応スピードと精度が左右される。

中央集権型リスク管理の限界と課題

今回の調査から導かれる教訓は3つある。

第1に、リスク管理の主体が常に中央にあるということ。地方自治体は、事務連絡の範囲内でしか動くことができず、独自の安全基準を設ける法的余地が乏しい。

第2に、科学的検証の欠如である。未知の物質であるプベルル酸の分析を自ら実施するだけの力のある自治体があるはずはなく、行政判断が「報告の信頼性」に依存していた。また、厚労省でさえ「プベルル酸だけが原因とは思わない」と後に語るほど、行政的措置が先行し科学的検証は後回しにならざるを得なかったのである。第3に、法令間の断層である。薬機法第2条における医薬品定義と、食品衛生法上の「食品」の概念が曖昧に交差し、地方行政を混乱させた。

地方自治体が独自に判断を下すためには、法令運用に関する明確なガイドラインと、行政技術職の専門訓練が不可欠である。とりわけ、「成分の薬理活性に基づく分類判断」は現場の権限外とされてきたが、今回のように薬理作用を持つ食品素材が市場に流通する状況下では、地方行政にも一定の判断基準が求められるのではないか。

紅麹サプリ事件は、地方行政が中央からの通知の受け皿にとどまっている現実を浮き彫りにした。

大阪市が「厚労省において食品として整理されている」と述べたことは、行政上の整合性を保つための最も無難な回答だったが、同時に制度の限界を象徴する言葉でもある。厚労省が突然、事業者名を公表した際には「驚いた。政治的判断だと思った」と述べている。これが元で風評被害を受けた事業者がどれだけいたことか――。

岡山県のように、事業者の実態を自ら確認し、科学的根拠に基づいて判断した例は極めて少ない。東京都のように監視行政を即応的に展開できたのは、制度と人員の両面で独立した体制を持つ特例である。しかし、一部メディアは誤った情報を未確認のまま受け取り、誤報によって風評被害を広げるという失態も演じている。

東京都は能動型自治体として、厚労省通知を受けるだけでなく、独自の一斉監視を実施した唯一の自治体である。大阪市は、被害発生源であるため行動の幅が広く、行政権限を最大限活用した主導型自治体である。また岡山県は、流通情報を丁寧に追い、事業者の自主判断を尊重しながら行政対応を安定させる協調型自治体として特徴的だった。

科学的検証を伴う現場判断への転換を

ただ全国的にみれば、地方行政の多くは「厚労省の通知を根拠にした行動」という形式主義に支配されている。しかし、食品と医薬品の境界領域が拡大し、健康被害が国境を越えて連鎖する時代において、行政判断の責任主体は中央だけでは足りない。現場が自ら判断し、科学的検証を伴って対応できる仕組みこそ、次の危機管理に必要な「制度的成熟」である。

回収判断の基準、例えばプベルル酸の有無や紅麹の配合量などは自治体間で共有されておらず、行政対応の一貫性を欠いた。

厚労省にも「健康被害をもたらしたプベルル酸のばく露量を示す行政文書は存在しない」など、情報開示請求に対する不透明な回答があり、科学的裏付けを欠いたまま事務連絡が運用された可能性も否定できないのである。結果として、地方行政の現場は「科学と行政運用のはざま」で迷走する格好となってしまった。今回の調査において、記事に県名が出ることに懸念を示した自治体が複数あったのも、そのような背景が原因だったのではないかと推測している。

今回の照会結果は、紅麹サプリメント問題が単一企業の事故にとどまらず、行政対応の制度的課題を浮き彫りにしたことを示している。また、食品か医薬品かという区分の曖昧さ、HACCP制度の適用範囲、そして科学的評価の欠如——これらをどう整理するかは今後の宿題として残されている。それ以前に、食品衛生法第6条の運用に当たり、運用する行政が国民目線を欠けば、国民を守る法としての機能が果たされない。今回の教訓をどのようなかたちで、何処に活かすかは、業界の将来を担う関係者が真剣に自らの胸に問うべき重い課題としてのしかかっている。

(了)

【田代 宏】

関連記事:紅麹サプリ事件の横顔~舞台裏と教訓(1)

:紅麹サプリ事件の横顔~舞台裏と教訓(2)

:紅麹サプリ事件の横顔~舞台裏と教訓(3)

:紅麹サプリ事件の横顔~舞台裏と教訓(4)

:紅麹サプリ事件の横顔~舞台裏と教訓(5)

:紅麹サプリ事件の横顔~舞台裏と教訓(6)

:紅麹サプリ事件の横顔~舞台裏と教訓(7)

:紅麹サプリ事件の横顔~舞台裏と教訓(番外編)

:まだ続く紅麹サプリ事件(1)

:まだ続く紅麹サプリ事件(2)

:まだ続く紅麹サプリ事件(3)

:まだ続く紅麹サプリ事件(4)

:モナコリンは「食品」か「医薬品」か(前)

:モナコリンは「食品」か「医薬品」か(後)

:紅麹サプリは食品か医薬品か? 薬機法と食品衛生法のはざまで揺らぐ法の境界線

:紅麹サプリ巡る地方対応の実態(前)

:紅麹サプリ巡る地方対応の実態(中)

:紅麹サプリ巡る地方対応の実態(後)