紅麹サプリ巡る地方対応の実態(中) 東京・大阪・岡山にみる行政判断の特徴

通知行政への依存と情報分断の構造

本調査から明らかになった最大の特徴は、「通知行政」への過度な依存である。多くの自治体は、厚労省通知を形式的に履行することを目的とし、独自の判断や現場裁量を最小限に抑えていた。自治体職員からは「国の指示を超える行動は取れない」、「判断権限が明確でない」との記載が複数みられた。

また、保健所設置市と県庁との情報分断も顕著である。政令市が独自に実施した健康被害調査の結果を県庁が把握していない例があり、報告経路が二重化している。これは、自治体ごとに報告責任の所在が不明確なまま通知が発出されたことによる構造的問題ではないか。

さらに、「電話での聞き取り」や「メール報告」による定性情報が多く、健康被害件数を正確に把握する統計的基盤が整っていない状況が明らかになった。

行政文化の差が招く行動格差

調査により、地方自治体の行政文化の差が鮮明になった。以下は、3つの典型的方向性の比較だ。結果として、通知文面が同一であっても、行政文化と組織判断の差が行動格差を生んだといえる。

紅麹問題を通じて浮き彫りになったのは、食品衛生法(食衛法)違反かどうかを判断できる体制が明確には存在しないという現実である。特に今回の場合、3月22日に小林製薬が記者会見を開き自主回収の実施を公表してから4月5日に厚生労働省が公表した52社について「食衛法違反ではない」と発表するまでの2週間の間、市場では混乱が続いた。違反かどうか、自治体の食品衛生部門で独自に判断した自治体は少なく、「厚労省の整理を待つ」以外に対応手段を持たない自治体がほとんどだった。

3都市の対応にみる行政判断の特徴

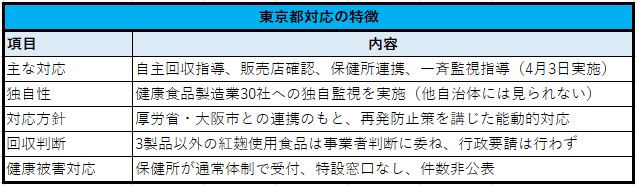

紅麹サプリメント問題を巡り、厚生労働省が初動対応に入った3月22日以降、各自治体の行動には明確な温度差が見られた。大阪市が「健康被害の発生源」として最初に報告を受け、厚労省とともに事案の全体像解明を主導したのに対し、東京都は独自の監視体制を敷き、健康食品製造業者30社を対象に一斉指導を実施するなど、リスク管理を先行的に強化した。一方、岡山県は厚労省および大阪市からの依頼を受けて協力的な立場をとり、自主回収指導と情報照会を中心に対応を進めた。

今回の取材により、各自治体の対応には「指示待ち型」、「能動型」、「協調型」といった行政姿勢の違いが浮かび上がった。大阪市は「食中毒事案」として被害拡大防止を最優先に行動し、国立衛生研によるプベルル酸検出後も、製品と患者調査を同時進行で行った。厚労省との連携を保ちながら、回収命令発出に踏み切った判断は、自治体の危機管理能力を象徴するものである。

東京都は、厚労省の事務連絡に追随するだけでなく、独自に実施した一斉監視を通じて「再発防止のための監視行政」を実践。健康食品制度改正を見据え、行政責任の範囲を能動的に拡張する姿勢を見せた。また岡山県は、国の通知を着実に履行しつつ、事業者の自主判断を尊重する「協調的行政」を貫いた。

3自治体の対応はいずれも制度運用の透明性と責任分担のあり方を映し出しており、紅麹サプリ事件が日本の食品安全行政における新たな分岐点となったことを示しす典型例といえる。

東京都、紅麹サプリ問題で独自の一斉監視指導

紅麹サプリメント問題において、東京都は厚生労働省および大阪市からの情報提供を受け、2024年3月22日以降、早期に対応を開始した。違反製品に該当する小林製薬の紅麹サプリ3品を対象に、自主回収要請と販売店での撤去確認を実施した他、流通経路を把握し大阪市への報告も行っている。

東京都は、各販売店舗に対し「店頭から該当製品を下げているか」を確認し、違反品の取りこぼしを防ぐために調査を継続。大阪市との連携の下、9カ月間にわたって流通状況の調査・報告を続けるなど、自治体間の協力体制を維持してきた。

健康被害や相談への対応については、都内各保健所が一元的に受け付ける体制を取った。紅麹専用の相談窓口は設けず、既存の健康食品・医薬品相談の仕組みを活用した。相談内容に応じて、必要と判断される場合には個別調査を実施している。

ただし、被害件数や相談件数の公表は行わず、「個別案件にあたる」として統計的な数字の開示は避けた。

東京都が特筆すべきは、厚労省の事務連絡とは別枠で、都独自に監視指導を行った点である。24年4月3日付で都内全ての保健所に対し指示を発出し、健康食品製造・加工業者(令和3年改正食品衛生法に基づく届出業者)約30社を対象に、一斉の実態調査を実施した。

この監視指導は紅麹の取り扱いの有無を問わず実施し、「健康被害が発生した場合、速やかに保健所へ連絡が届く体制を徹底する」ことを目的としたものだ。通常の監視指導計画とは別に行われ、事件初期に被害申告が2カ月以上遅れた事例を重視した結果だった。

行政対応の根拠と経緯

東京都の対応は、厚労省の事務連絡および口頭指示を基礎としつつ、都の独自判断と他自治体・保健所との協議によって実施されたものである。流通調査に関しては大阪市が主導し、東京都はその照会に応じて販売店情報を収集・報告する立場を取った。具体的には、「どの店舗で、いつ、どの数量の紅麹サプリが販売されたか」を確認し、大阪市に対して逐次返答するかたちで連携を図っている。

自主回収の範囲と判断基準

自主回収の判断は事業者に委ねられ、東京都から食品メーカーに対し回収を直接指導することはなかった。厚労省が公表した「紅麹を着色料等に使用していた52社」などに対しても、都からの回収要請は行っていない。

一方で、宝酒造や紀文食品など一部の企業は、健康被害とは無関係であるにもかかわらず、風評被害を避けるために自主的な回収措置を講じた。行政側はこれを尊重しつつ、「健康被害の蓋然性が認められる場合、または法令違反の可能性が高い場合に限り、行政指導の対象とする」との立場を明確にしている。

現在の対応と今後の方針

都内における紅麹サプリ関連の行政協議はすでに終了している。現在は通常の監視体制へ移行し、健康食品の安全性確保を引き続き行っている。今後は、違反製品が発生した際に都内本社企業を中心とする広域調整体制を維持し、国および他自治体と連携して迅速な情報共有を行う方針である。

東京都の対応は、厚労省通知に追随するだけでなく、都独自の調査と指導を組み合わせた「能動的なリスク管理」に特徴がある。特に、健康食品製造業者を対象にした監視指導は、紅麹事件の再発防止を見据えた先行的な取り組みであり、他自治体に比して実効性の高い対応であったと評価できる。

大阪市、紅麹サプリ問題の初動と調査経過

大阪市は、紅麹サプリメントによる健康被害の通報を最初に受けた自治体として、厚生労働省および小林製薬と連携し、事件発生当初から中心的な役割を担ってきた。

対応の端緒は2024年3月22日、小林製薬から「紅麹サプリメントで健康被害が出ている」との連絡を受けたことに始まる。小林製薬は同日、問題となった製品および同一原料を使用する製品の自主回収を表明。大阪市は直ちに厚労省に通報し、同日夜には厚労省が全国自治体宛てに事務連絡を発出した。

食中毒事案としての調査開始

大阪市は第一報を受けた当日に、食中毒対応としての調査に着手した。市は小林製薬に対し、健康被害が報告された患者のリストおよび受診医療機関名、流通先一覧をすべて提出するよう指示した。その上で、厚労省に対し「製品および原料が食品衛生法違反に当たるか否か」を照会した。

3月26日、厚労省から「食品衛生法違反に該当する」との回答を受け、大阪市は対象製品を回収命令に切り替えた。同時に、紅麹原料の流通リストを元に、全国の自治体に対して「自主回収を行っているため、対応を依頼する」との連絡を発出した。

厚労省による公表との齟齬

その後、3月28日に開催された厚労省審議会において「回収命令対象外の紅麹製品」への自主点検依頼と事業者名の公表が行われたが、大阪市はこの公表に関与していなかったという。担当者は「厚労省による事業者名の公表は事前の調整がなく、政治的判断であった可能性もある」と述べており、自治体現場としては「外部から見えにくい経緯で進んだ」と当時を振り返っている。

原因物質の特定と役割分担

大阪市によると、当初、小林製薬からは「未知の物質Xによる健康被害」との報告があり、後に国立医薬品食品衛生研究所(国立衛生研)の分析によりプベルル酸が検出された。その後、厚労省との協議により役割分担が定められ、「原料については厚労省が責任を持って原因究明を行う」、「製品および患者調査は大阪市が担当する」という体制が確立された。

大阪市は製品検査と患者調査を並行して実施。健康被害報告の様式は厚労省通知に準じ、他自治体で確認された被害については大阪市と厚労省の双方に報告するよう求めた。小林製薬からは毎日、被害報告が大阪市へ提出され、市はそれを元に他自治体へ調査依頼を行っていた。

健康被害の把握と課題

大阪市は、被害報告件数と実際の健康被害者数が大きく乖離していたと説明している。被害申告には重複や誤報が多く、別メーカー製品の摂取例も含まれていたため、精査には困難を伴った。

同市は専門家会議を通じて医師らの見解を聴取し、「腎障害が主な症状とみられる」との一致を得たものの、プベルル酸の代謝経路や慢性影響は不明であり、「急性毒性試験の結果に基づく推定にとどまる」としている。

臨床的にも腎機能障害は不定愁訴を伴うケースが多く、発症・回復・再発の因果関係を行政判断で確定することは困難だった。市は、個別の因果認定を行うのではなく、疫学的手法による総合評価を選択したとしている。

プベルル酸の扱いと行政判断

大阪市は、厚労省の方針に従い、本件を「食中毒事案」として処理した。これは、目的を「危害拡大防止」と「再発防止」の2軸に置いた対応であり、速やかな回収命令によって危険の拡大を抑えることを優先したものである。プベルル酸が単独原因であるとの確証は得られていないが、「製造過程が極めて特殊であったこと」、「同物質の検出が限定的であったこと」などから、再発防止策として製造中止措置が適当と判断した。

大阪市の対応は、厚労省との情報共有と現場調査を両立させた迅速な危機対応だった。一方で、厚労省による事業者名公表や通知手続きには大阪市が関与しておらず、「制度運用の透明性に課題が残る」との認識も示された。市は今後も、国の調査結果や消費者庁での審議動向を注視しつつ、「原因物質の最終的特定と制度上の再発防止」を見届ける構えだとしている。

(つづく)

【田代 宏】

関連記事:紅麹サプリ事件の横顔~舞台裏と教訓(1)

:紅麹サプリ事件の横顔~舞台裏と教訓(2)

:紅麹サプリ事件の横顔~舞台裏と教訓(3)

:紅麹サプリ事件の横顔~舞台裏と教訓(4)

:紅麹サプリ事件の横顔~舞台裏と教訓(5)

:紅麹サプリ事件の横顔~舞台裏と教訓(6)

:紅麹サプリ事件の横顔~舞台裏と教訓(7)

:紅麹サプリ事件の横顔~舞台裏と教訓(番外編)

:まだ続く紅麹サプリ事件(1)

:まだ続く紅麹サプリ事件(2)

:まだ続く紅麹サプリ事件(3)

:まだ続く紅麹サプリ事件(4)

:モナコリンは「食品」か「医薬品」か(前)

:モナコリンは「食品」か「医薬品」か(後)

:紅麹サプリは食品か医薬品か? 薬機法と食品衛生法のはざまで揺らぐ法の境界線

:紅麹サプリ巡る地方対応の実態(前)

:紅麹サプリ巡る地方対応の実態(中)

:紅麹サプリ巡る地方対応の実態(後)