健康食品制度の歪みをただせ!(後) サプリメントの法的位置付けを明確に

紅麹サプリ事件を契機に、健康食品と医薬品の中間にある「サプリメント」という存在が、制度上あいまいなまま放置されてきた現実が浮き彫りになった。明治以来の「食薬区分」に基づく二元論では、現代の多様な健康ニーズに応えることは困難であり、制度の空白が信頼を損なう温床となっている。消費者の健康維持やセルフメディケーションを支えるためには、新たな法制度の整備と、それを担う行政体制の構築が急務である。大西健介氏と唐木英明氏が、信頼される制度の設計と規制のあり方について、実務と理念の両面から意見を交わす。(文中敬称略)

中間領域の空白を埋める――もっぱら医薬品問題の整理を

大西 全くそのとおりです。セルフメディケーションを推進する上で、最も大切なのは健康教育です。ただ「セルフメディケーションをやりましょう」と言っても、消費者にはその意味が伝わりません。ですから、アメリカの制度を参考にしつつ、健康教育の要素を法律の中に組み込む必要があると考えます。

それと少し話は戻りますが、今回の問題で私がモヤモヤを感じた点があります。それは「制度がないから起きた問題」であり、医薬品と健康食品の間の広い領域に、適切な制度が存在していないことが原因だと考えます。その一例として、「もっぱら医薬品」に該当するような成分——たとえばγ-オリザノールやロバスタチン——などが、機能性表示食品の中に使用されていた点が挙げられます。先生はこの点について、どのようにお考えでしょうか?

唐木 それは日本の制度の根幹にかかわる問題です。日本の政策では、明治時代に確立した、食品と医薬品を明確に分ける「食薬区分」という考え方が基本です。その当時はサプリメントのような中間的な存在は非科学的として否定されていました。現在では食と薬の両方の性質を持つ製品が登場しているのですが、制度が追い付いていないことが混乱を招いています。

厚労省は現在でも「食薬区分」を厳格に守っており、「もっぱら医薬品リスト」に基づいて運用されています。しかし、今後サプリメントを法的にどう位置づけるかを議論する中で、この問題も整理しなければならない重要な論点になると思います。

大西 やはりそうですよね。制度を新たに構築していく際には、この点の整理が不可欠です。

唐木 そうです。このままでは、サプリメントというジャンル自体が制度的に成立しなくなってしまいます。この点も非常に重要な論点です。

食経験は安全の根拠となるか――科学と制度の乖離

大西 また、食経験の長さについても気になります。ヨーロッパでは、長い期間にわたって食経験があるものに限定して制度化されていますが、我が国では1~2年の実績でも認められている例があります。これも制度を整える上では課題になるのではないでしょうか?

唐木 おっしゃるとおりです。これは制度の問題であると同時に、科学の問題でもあります。たとえば、長年食べられてきた食品そのものならば安全性に問題はないかもしれません。しかし、そこから抽出された成分を錠剤やカプセルに加工して摂取する場合、それを1~2年飲んで問題がなかったからといって、安全であるとは一概に言えません。

リスクの低い成分もあれば、高い成分もあります。ですからリスク評価が必要です。その結果から、ケースバイケースで個別に判断していく必要があります。すべて一律に「食経験があるから安全」とするのではなく、より細かな規定が求められる分野だと思います。

制度を動かす現場体制――「誰がやるか」の現実問題

大西 さらに、制度を作ったとしても、それを実際にどのような体制で運用していくのかが課題になります。たとえば消費者庁は表示の観点から制度を見ていますが、新しい役所であり、中央には存在していても地方支分部局がありません。一方で、厚労省は地方に厚生局や保健所があり、現場対応が可能です。

例えばGMPを義務化するとして、それを全国で検査・確認するのは、消費者庁だけでは現実的に不可能です。その場合、民間の業界団体などに委託するのか、あるいは他の選択肢を検討する必要があります。制度を作るだけでなく、それを遵守させ、運用していくための仕組み作りにも工夫が必要だと感じています。

唐木 おっしゃるとおりです。その点については、先生のご専門でもあり、私も深く理解しているわけではありませんが、たとえば厚労省に「サプリメント局」のような部署を設けるなどの対応が望ましいのではないでしょうか。私は、やはり厚労省が所管するのが最も現実的だと思っています。

大西 私も、安全性の観点からいえば、厚労省が適任だと考えています。消費者庁は表示に関する部分だけを所管しています。現在の機能性表示食品制度では、届け出制となっており、論文の内容自体は消費者庁が審査しているわけではなく、ただホームページ上で公開する仕組みになっています。そういった「表示だけを管理する」というスタンスでは、安全性の確保には限界があると思います。その意味でも、厚労省の関与は不可欠だと考えています。

唐木 確かにそうですね。ただ、厚労省というのは本来、医薬品を所管する省庁であり、これまでの「効くものは薬、効かないものは食品」という二分論に基づいて動いてきました。そのため、健康食品を「不要なもの」と見るような傾向があるのは事実です。

大西 まさに、そこが根本的な問題です。医療でないものはすべて「怪しいもの」という見方が、厚労省の中に染みついているように思います。

唐木 それも、結局は法律の問題だと思います。新しい「サプリメント法」のような法律が整備されれば、役所の対応も必ず変わってきます。実際、厚労省が出しているパンフレット『健康食品の正しい利用法』の冒頭には、「とびつく前によく考えよう!」という見出しがあり、サプリメント不要論のようなメッセージが込められています。これを見た消費者は、「サプリメントを飲んではいけないのか」と思ってしまうでしょう。これは「食薬区分」に基づく二元論が原因です。先生がおっしゃるように、この状況を変えるためには、やはり明確な法律が必要だと思います。

そういう意味でも、冒頭に申し上げたとおり、紅麹サプリ事件をきっかけに、食品と医薬品の中間領域にあたるサプリメントや健康食品に、法的な根拠を与える制度を確立する必要があると思います。

大西 本当にそうですね。制度をどう構築し、それを誰が担うかという点も重要ですが、それを動かすにはやはり政治の力が必要です。業界団体にも主体的に動いていただくことが必要ですが、最終的には立法措置が不可欠です。その意味で、政治家として私自身も役割を果たさなければならないと思っています。

最近、業界関係者とお話する機会もありました。中でも規模の大きい企業の方々は、今回の事件を受けて業界全体の売上が下がっていることに危機感を持っています。そのため、自主規制や自浄作用を強化しようという意識も高まっており、「規制が強化されることには異論はない。むしろ信頼回復のためには必要だ」という声も聞いています。

唐木 業界団体でも、法制度の整備に明確に反対しているところはないですね。むしろ「できるならばお願いしたいが、厚労省には難しそうだ」と、半ばあきらめている雰囲気すらあります。

信頼される制度に向けて――規制強化と表示許可のバランス

大西 そうですね。何度も申し上げているように、規制を強化する以上は、それに見合うかたちで一定のヘルスクレームや効能表示を認めるなどの制度設計が必要です。それがセルフメディケーションの推進にもつながり、結果として国民全体の健康にも貢献できると私は考えています。

唐木 おっしゃるとおりです。病気になったら医薬品、健康を保ちたい人や軽微な不調を自分で改善したい方にはサプリメントを——という役割分担が明確になれば、医療費の抑制にもつながります。そしてそれぞれに応じた被害救済制度を設けることが、制度の信頼性を高めるためにも重要です。

大西 まさに、日本人の国民性として、真面目に毎日サプリメントを摂取している人たちがたくさんおられます。そうした方々の行動は、ある意味で自己努力による健康づくりであり、それを制度面から支えることは、社会全体にとっても大きなメリットがあると信じています。

唐木 国家財政を圧迫する医療費の増大を防ぐためにも、国民1人ひとりがセルフメディケーションに取り組むことは、きわめて意義深いことです。ただし、そのためには正しい知識と制度の裏付けが必要です。今回の対談を通じて、制度見直しの必要性があらためて明確になったと感じています。

大西 はい。紅麹サプリ事件をきっかけに、制度全体をもう一度見直すべき時期に来ています。この問題を政治としても忘れてしまうのではなく、国民の健康を守り、業界の健全な発展にも資するような制度のあり方を、腰を据えて検討していきたいと考えています。今後とも先生のご指導をよろしくお願いいたします。

唐木 こちらこそ、ぜひ力を尽くしていただければと思います。本日はありがとうございました。

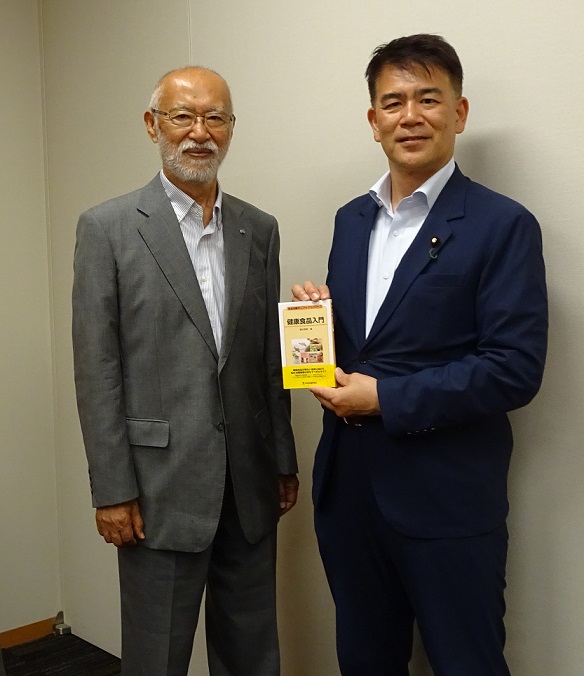

唐木英明著「健康食品入門」を手にする大西議員(右)

(了)

【文・構成:田代 宏】

関連記事:健康食品制度の歪みをただせ!(前) 紅麹サプリ事件から見えた制度の限界と再出発

:健康食品制度の歪みをただせ!(中) エビデンスと信頼を両立する制度設計を