医薬品ネット販売訴訟が示した憲法の役割と限界 【回顧ドキュメント】ケンコーコムの挑戦がもたらしたもの

大型連休後半に当たる5月3日は憲法記念日。憲法とヘルスケア業界の接点と言えば、憲法第21条の「表現の自由」と広告規制、第25条の「健康権」に基づく自己決定などが思い当たる。また、つい先ごろ最高裁判所で上告審が開かれた機能性表示食品「検証事業報告書」を巡る行政文書不開示処分取消等請求事件なども、国民の知る権利を求めた争い。これは憲法第21条を根拠とした派生的権利である。

その他にも、憲法第22条(職業選択権)を巡る争いが2013年に起きている。この年、カネボウ白斑化粧品の自主回収問題も起きた。また、この年は消費者庁が機能性表示食品制度の導入を決めた年でもある。しかしそれより、この年の1月には世人を驚愕させ、そしてその後も長きにわたり業界の注目を集めた事件があった。一般用医薬品(OTC薬)のネット販売解禁と、それにまつわる事業者と国が争った裁判である。

健康食品や医薬品のインターネット販売を手掛けるケンコーコム㈱の後藤玄利社長(当時)は、2009年に施行された改正薬事法(現・薬機法)の省令により、OTC薬のネット販売が一律に禁止されたことに対し同年5月25日、厚生労働省を相手取り東京地裁に訴訟を起こした。この訴訟は、国の経済規制と憲法上の「営業の自由」や「法の下の平等」との衝突を浮き彫りにした点で、現代立憲主義の実効性を問う重要な裁判となった。

10年3月30日、ケンコーコムは1審で敗訴。4月13日に東京高裁に控訴。12年4月26日、ケンコーコムが勝訴し、翌5月9日に国が上告した。

しかし、最高裁は13年1月、同省令による一律禁止は「過剰規制に当たり違法」としてケンコーコムの主張を一部認めて国の上告を棄却。OTC薬のネット販売を合法と判断した。最高裁は「ネット販売禁止は職業活動を相当程度制限する」とし、過度な規制とみなしたことでケンコーコムに軍配を上げたのである。

この判決は、憲法22条(職業選択の自由)と行政裁量の限界を示したものであり、国の規制行政に対して「必要最小限の制約であるべき」との原則を再確認したものといえる。

最高裁判決を受け、厚労省は2月に「一般用医薬品のインターネット販売等の新たなルールに関する検討会」を設置し、同検討会は取りまとめまで実に12回にわたり開催された。

この間、厚労省と官邸(成長戦略を重視する立場)との間でネット販売解禁を巡る調整が激化。官邸は全面解禁を目指したが、厚労省は「劇薬」や「スイッチ直後品目」などについてはネット販売不可とする「要指導医薬品」カテゴリーを新設した。

-1-2.jpg)

判決後に厚労省が導入した「要指導医薬品」制度により、一部の医薬品は引き続き対面販売に限定され、規制の抜け穴を防ぐかたちで制度が再設計された。さらに、ケンコーコムは13年11月12日、処方箋医薬品のネット販売についてその権利の確認を求めて東京地裁に国を提訴(処方箋薬郵便等販売の地位確認請求事件)。

しかしその後、公布・施行された改正薬事法では「処方薬は対面販売に限る」と明記され、確認訴訟の利益が喪失。訴えの取り下げに追い込まれた。

ケンコーコムが取り下げを決めた主な理由は次回期日までの時間的な問題だった。14年6月12日には、処方箋医薬品は対面販売が原則とする改正薬事法が施行される。そうなった場合、現行法上における地位の確認を求めているケンコーコムにとって指定対象が異なってくるわけだ。この時、裁判長は「生煮えの結論は出したくない」として取り下げを勧めている。

2013年6月5日、安倍晋三元総理がOTC薬のネット販売全面解禁を宣言してから1年、「正々堂々と戦えば勝てる」と話していた後藤社長の自信は恥ずかしげもなく「クリンチを繰り返す」(後藤社長)厚労省の奇策の前に打ち砕かれてしまったのである。

ただし、国はその裏側で「電子処方箋」制度の導入を進め、ITを活用した医療アクセスの改革に着手している。個人が自分の健康情報を記録・管理・活用するためのシステムPHR(Personal Health Record)など個人の健康情報の促進を進めることで、処方薬のオンライン活用が将来現実味を帯びる可能性がある。

ケンコーコムの裁判は、単なる業界紛争を超え、「行政による過剰規制は憲法で抑制できるのか」、「技術革新に制度がどう応じるべきか」といった根源的な問いを投げかけた。ケンコーコムの後藤玄利社長は一躍時代の革命児となったが、14年10月に突然辞任した。

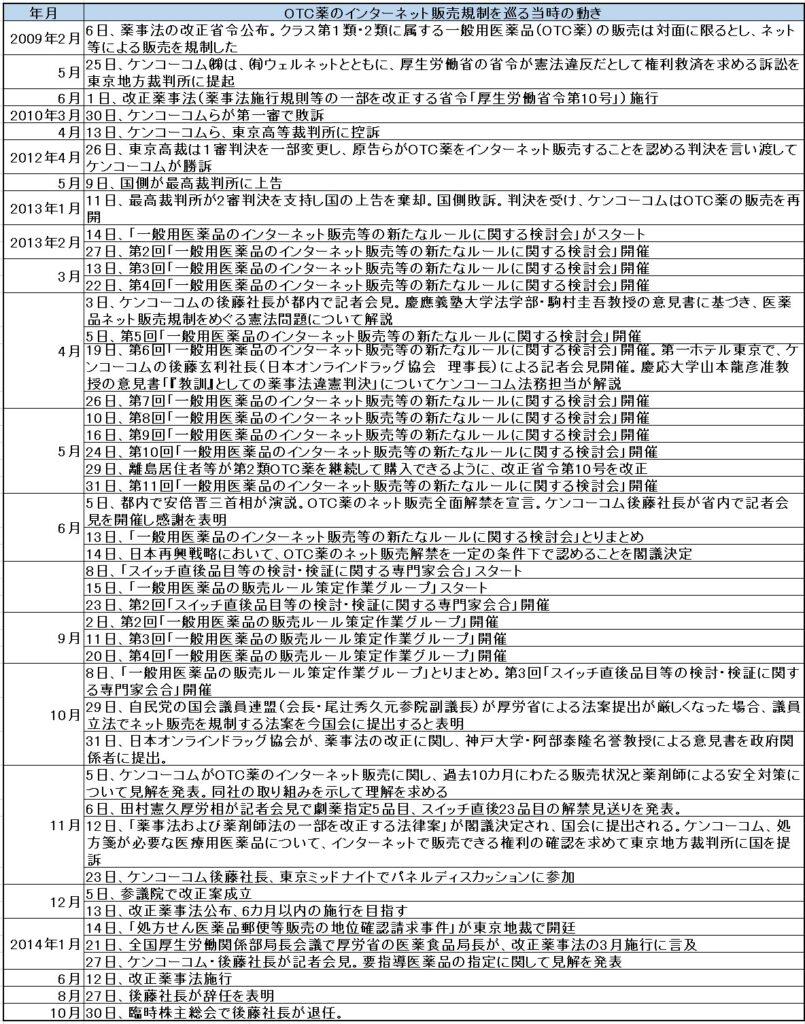

OTC薬のインターネット販売規制を巡る当時の動きを年表にまとめた。また、「処方箋薬郵便等販売の地位確認請求事件」訴訟提起に当たってのケンコーコム側の声明はこちら・・・(⇒つづきは会員専用記事閲覧ページへ)

「処方箋薬郵便等販売の地位確認請求事件」訴訟提起にあたっての声明

ケンコーコム株式会社

代表取締役 後藤 玄利

ケンコーコム株式会社は、処方箋医薬品のインターネットを含む郵便等販売を禁止する改正薬事法施行規則(厚生労働省令)について、国を相手取り、本日、11月12日、東京地方裁判所に提訴いたしました。当社は、この訴訟において一般用医薬品のみならず、処方箋医薬品についてもインターネットで販売できるという権利の確認を求めるものであります。

患者さんが病院で処方されたお薬をわざわざ薬局に取りに行き、何十分もかけて調剤の順番待ちをしてから受け取ることは絶対不可欠でしょうか。特に、何度も同じ薬を処方してもらっているときなど、毎回薬局で調剤の順番待ちをする必要はないはずです。実際、アメリカでも、イギリスでも、ドイツでも処方箋医薬品のネット販売は当たり前のように行われています。それらの国々では、処方箋は病院から薬局に回してもらえ、あとはお薬が自宅に郵送で届くのを待つだけなのです。

欧米では当たり前のサービスですが、日本ではその必要性を全く議論することなく、いつの間にか省令によりネット販売が禁止されておりました。さらに、一般用医薬品においても2009年の改正薬事法で第一類、第二類の一般用医薬品のネット販売が省令により禁止されました。ケンコーコムは一般用医薬品をインターネットで販売できるという権利の確認を求め、行政訴訟を起こし、本年1月、最高裁判所において、勝訴することができました。

処方箋医薬品においても、一般用医薬品と同様、インターネット販売を省令で禁止する委任はないことは当然のことながら、処方箋医薬品のインターネット販売を禁止するのであれば、科学的かつ合理的な根拠、とりわけ安全性のルール策定によってはインターネット販売の安全性が担保できないことの根拠が必要です。

医師の診断のもとに、個々の患者に処方される処方箋医薬品は、一般消費者が薬剤師の指導助言に基づいて、自ら選択する一般用医薬品とは検討すべきリスクの内容が大きく異なります。医師の処方に基づいて、薬局で調剤され、薬剤師により情報提供される処方箋医薬品のインターネット販売を禁止することの是非について、司法の判断を仰ぎたいと思います。

一般用医薬品に続き、処方箋医薬品に関しても、再度司法の判断を仰ぐというのは苦渋の決断です。本来であれば、一般用医薬品のインターネット販売に関して最高裁判決後に行ったことと同様に、インターネット販売のルール作りを十分な議論のもとに行い、安全・安心なルールの下で処方箋医薬品のインターネット販売が行われるべきだと信じています。そのような公平で十分な立法プロセスがあれば、司法に判断を仰ぐ必要はありません。しかしながら、国は処方箋医薬品のインターネット販売の安全・安心なルール作りに全く取り組んできませんでした。

さらには、現在、国会へ提出されようとしている薬事法改正案においては、処方箋医薬品の対面販売の義務化、すなわちインターネット販売の禁止が書き込まれています。処方箋医薬品インターネット販売の安全・安心なルール作りに関する議論が全くないまま、なし崩し的に処方箋医薬品インターネット販売を法律で禁止される瀬戸際まで来てしまったので、やむなく本日、訴訟に踏み切った次第です。裁判所の良識ある判断を願ってやみません。

以上

【田代 宏】