CBN規制に関する考察と提言(前) 【寄稿】カンナビノイド研究者の佐藤教授「科学的根拠に基づいた合理的規制を」

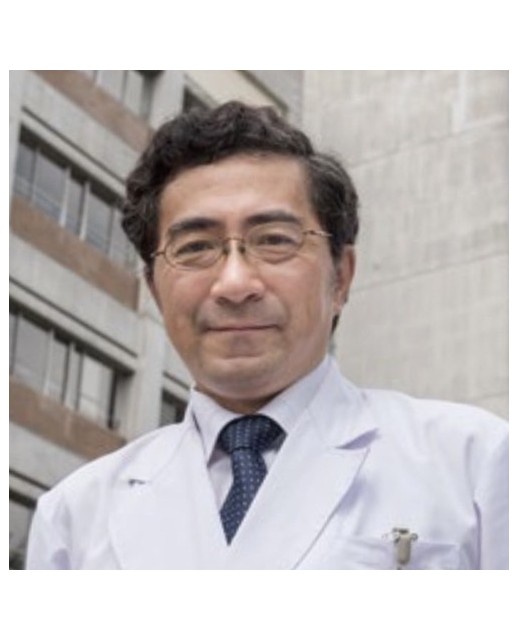

大麻草に含まれるカンナビノイドの一種、カンナビノール(CBN)が「指定薬物」に指定されようとしている。指定されると、CBNを含む製品の販売などが全面的に禁じられることになる。だが、市場にはそうした商品が数多く流通されており、カンナビジオール(CBD)関連製品への影響も懸念されている。指定薬物化以外の規制策は考えられないのだろうか──カンナビノイド研究で国内第一人者である佐藤均・静岡県立大学薬学系大学院客員教授(=写真)による寄稿を前後編の2回に分けて掲載する。(編集部)

過剰量(400〜1000mg)のCBNを含有するグミやクッキーなどの製品に関しては、少数ながら健康被害事例が起きていた。そのため、CBD事業者関連団体が2025年6月6日に「CBN含有食品ガイドライン」を策定・発表したところである。

その後、大麻クッキーを摂取した山梨学院大学生の飛び降り事件をきっかけにCBNの精神毒性を調査した厚労省が、2025年10月28日に令和7年度第4回薬事・食品衛生審議会 (指定薬物部会)を開催した。その結果、CBNの指定薬物への指定が答申された。2025年12月28日にはCBNを薬機法上の指定薬物に指定する規制案に対するパブリックコメント募集期間が終了し、2026年2月中旬には省令が交付される見込みである。

CBNが指定薬物に指定されると、ゼロ・トレランス(一切の例外を認めず、検出されたら即違法とする)規制が適用され、CBNを含む製品は全面的に販売禁止となる。同時に、しばしばCBNの混入が見られるCBD製品に対しても同様な規制が科されるので、CBD市場全体にも大きな影響を与えることが確実である。

これに関して、以下のような意見が関係団体から出されている。

1)CBNはΔ9-THCよりも数倍〜数十倍も精神毒性が低く、低用量CBNなら安全性に問題ないのではないか。

2)含量規制や濃度規制にして、高用量のCBN製品だけを取り締まれば良いのではないか。

3)比例原則に反するような厳格な規制が本当に必要か。

4)販売業者にライセンス制を導入したらどうか。

5)大麻クッキーを摂取した山梨学院大学生の飛び降り事件とCBNとの因果関係が不明である。

以上を踏まえ本稿では、CBN規制に関してシミュレーション的な考察と私見を以下に述べさせて頂く。

① CBN規制も踏まえた、今後のCBD市場のあるべき法整備や環境について

方式1:CBNをゼロ・トレランスで指定薬物とする

CBN入りの電子タバコ用e-Liquid、グミ、クッキーなど、CBNを含む製品は全て輸入・製造・販売・使用不可となる。当然、CBN原料(高純度粉末)も輸入・販売・使用できなくなる。これによってCBNは医療用でのみ使用可能となり、日本における嗜好用CBN市場は消滅する。それだけでなく、CBNが微量混入しているCBD製品が市場に多いため、そのようなCBD製品も販売できなくなり、我が国の嗜好用CBD市場は相当の打撃を受ける可能性が高い。

方式2:CBNを指定薬物とし、製品中CBNは上限濃度等で規制する

低濃度のCBN製品を除き、高用量CBN製品やCBN原料は輸入・製造・販売・使用を不可とし、低濃度のCBNを含む製品(例えばΔ9-THCの残留上限値の50倍程度)は許容する。

この方式が好ましいかどうかのポイントは、意図的に低濃度CBNを含む製品を国内で製造することができるか否かということになるが、通常の指定薬物では濃度・量に関係なく販売や購入使用は禁止される。

一方、CBD製品中でCBD → THC → CBNという連続的な化学反応(変換)が時間経過とともに自然に起こるため、Δ9-THCやCBNはゼロにはならない。そのため、Δ9-THCと同様にCBNに対しても特例的に残留上限値を定めることが望まれる。

他方で、比較的高い量(>100mg)のCBN製品、あるいはCBDとCBNの配合製品を求めている睡眠障害、慢性疼痛、線維筋痛症等の患者もいることから、CBN含有医薬品の開発が今後の課題と言える。

方式3:CBNを麻薬に追加し、製品中CBNを上限濃度等で規制する

CBNを麻薬及び向精神薬取締法上の麻薬として政令で追加し、Δ9-THCと同様に残留上限値を定める(例えばΔ9-THCの残留上限値の50倍程度など)。

この方式は、比較的短期間で法制化が可能である。ただし、上限値を超えるCBN製品の輸入、流通、所持、使用等は違法となり、故意性や悪意性がある場合は麻薬及び向精神薬取締法違反として刑罰が科されることがある。この方式ではCBNは麻薬に指定されるため、麻薬施用者免許を有する医師であれば院内麻薬として患者への処方が可能となり、その意味では上記の方式2よりも法制化と医療応用が容易になる。CBD製品に自然に混入してしまう微量のCBNを(Δ9-THCと同様に)一定濃度まで許容するための救済策ともなる。

方式4:CBNを麻薬や指定薬物にせず、製品中CBNを許容摂取量で規制する

この案は、CBNに関して食品安全委員会による科学的なリスク評価を経て、薬事・食品衛生審議会の答申に基づき、厚生労働省令として食品、添加物等の規格基準を公布する方式である。被害を起こす可能性のある高用量CBNは販売不可となるが、低用量CBNは販売できるようになる。同様な例を挙げると、ビタミンDは1日の耐用上限量(摂取上限量)が0.1mgと設定されており、栄養機能食品としての使用にも厳格な上限量(5μg/日)が設定されている。また、薬理作用の強い他の食品添加物としてカフェインを例に挙げると、カフェインを過剰に摂取した場合には、中枢神経系の刺激によるめまい、心拍数の増加、興奮、不安、震え、不眠症、下痢、吐き気等の健康被害をもたらすことがある。

このような他の例を引き合いに出して、低用量CBN(例えば1日量20mg)であれば精神毒性は示さず安全性に問題ないというコンセンサスを得る必要がある。また、CBNやCBDを食品添加物として適正に使用するためには、大量摂取やアルコールとの同時摂取は控えること、妊婦・授乳婦・妊娠を計画している男女は摂取を控えること、医薬品との同時服用は避けて併用する場合は薬剤師に相談すること、などを。

この方式であればCBNやCBDの市場に悪い影響はなく、高純度CBN原料の輸入や販売も可能となり、現状に最も近い規制といえる。

だが、その実現には相当な労力と時間が必要となる上、指定薬物化を目前に控えている現状においてこの方式は非現実的である。

しかし将来的に低用量CBNの安全性が当たり前となって指定薬物から除外されるようなことがあれば、販売ライセンス(登録)制も併用することで安全・安心な制度を設計することも可能であろう。

ちなみに、CBDの嗜好活用に関しては未だ規制の動きはないが、医薬品認可よりも先に上記のような手続きを経て食品添加物として法律的に指定できない場合には、(CBDを有効成分とする医薬品が認可された段階で)食品やサプリへのCBD添加が薬機法で禁止される可能性があることを付言する。

(つづく)

<佐藤均教授プロフィール>

東京大学薬学部卒業後、金沢大学薬学部、米国国立衛生研究所(NIH)、国立がん研究所、スイス・バーゼル研究所・客員研究員、東京大学医学部助教授での研究活動を経て25年間昭和大学に在籍。「自己満足に終わる研究ではなく、医療や社会に資する研究を行うことが薬学の本質」をモットーに、薬物動態学を中心に、臨床試験やゲノム解析を含む幅広い研究を手掛けている。

関連資料

:厚生労働省「CBN(カンナビノール)の精神毒性評価について」(政府のe-GOVサイトへ)

:2025年10月28日「薬事審議会指定薬物部会」議事録(厚生労働省のウェブサイトへ)

関連記事

:CBN規制、パブコメ期日1カ月延長 厚労省、意見の検討材料に精神毒性評価データを追加

:CBN規制巡るパブコメで厚労相見解 事故との因果関係「証明は困難」

:どうなるCBN規制 事業者団体が反対意見 指定薬物化に「科学的根拠あるか」

:CBNを「指定薬物」に追加へ 精神毒性の懸念を理由に規制強化、意見募集開始

:CBN製品の安全確保へ 業界団体が共同自主規制宣言を発表