モナコリンは「食品」か「医薬品」か(後) 「科学を制度に従属させるな」――現場が語る理性の復権

紅麹サプリ事件を巡り、食品と医薬品の境界が改めて問われている。岡山県の食品会社・薫製倶楽部の森雅昭社長は、「モナコリンKを含む製品にHACCPは成立しない」と指摘し、行政が科学的整合性を欠いたまま制度を運用しているとし、警鐘を鳴らす。森氏は、大阪市に対し「紅麹コレステヘルプ」が食品として成立するか否かの法的判断を求めており、その結論が制度のあり方を左右すると見る。

一方、HACCP研究の第一人者・浅野行蔵氏も、事件の本質を「科学の不履行」と断じ、危害要因分析(HA)の欠如こそ最大の問題だと警告する。行政が制度を守るために科学をねじ曲げるのか――紅麹問題は、理性と科学の尊厳を賭けた社会的問いとなっている。

医薬品製造にHACCPは成立しない

森雅昭氏(=写真)は、小林製薬の工程を「食品としての科学が存在しない」と評した。「30℃で4日+22℃で43日間」という長期培養を行えば、必ずコンタミが発生する。そのリスクを理解せずに工程を続けたことが、HACCPの理念からの逸脱である。

「HACCPは転ばぬ先の杖だ。HA(危害要因分析)ができていれば、危険は想定内で防げた」紅麹の事故は、危害要因分析の欠落そのものだと森氏は語る。製造過程でのモニタリングやコンタミ試験を怠った結果、リスクを看過した。

森社長は、HACCPの考え方について次のように説明する。

HACCPとは、食品の科学である。食品製造の現場において、どこに危険要因があるのかを分析すること(HA)、そしてその危険を常に確認する管理点(CCP)を見つけることが出発点である。HACCPとは、危険を事前に見極めて予防するという発想であり、その考え方自体が食品における安全管理の基本だとする。

「HACCPというのは、食品であることが前提。最初に危険要因を分析して、どこが危険かを見つける。それが最初」と森氏は言う。

もともと食品は食文化として安全であるという前提があり、その上で製造工程をしっかりと見直すことが重要。HACCPは、加工や製造の方法を確認し、安全を守るための仕組みだ。

HACCPとは単なる制度や衛生基準ではなく、食品の危険を見極め、予防するための考え方そのものである。そして、「GMPの劣化版がHACCPではなく、HACCPとGMPは別の考えに基づく制度」と指摘する。

大阪市の判断がすべてを左右する。森氏は、「大阪市がどのような見解を出すかで、この問題の方向性が決まる」と述べる。

食品と医薬品の線引きを行政がどう捉えるか。それは制度の矛盾を可視化する試金石になる。「法治国家としての整合性が問われる」と森氏は、現在の法制度のあり方に踏み込む。食薬区分は薬機法に基づく通知である。したがって、医薬的性質を持つものは薬機法に従うべきであり、食品衛生法で扱うこと自体が誤りだとする。

「法律に従うのが行政の責任であり、通知行政で逃げてはならない」と森氏は静かに述べた。

制度の歪みと“魔女狩り”の構図

取材の終盤、森氏は紅麹業界全体が被った風評被害を振り返り、「われわれ食品用紅麹業界は、根拠も弁明の機会もないまま断罪された。現代の魔女狩りである」と強い口調で語った。

岡山県によれば事件当時、県内にはプベルル酸を含んだ紅麹サプリを取り扱っている事業者は1社もなく、岡山県が把握した8社の内、6社が自主回収を行ったとされる。県自体は食品衛生法違反ではないため回収不要と判断していたにもかかわらず、当時の空気にあらがうことができずに自主回収を行った事業者6社は周囲から“危険企業”のように扱われた。国が科学的根拠を示さないままに報道が広がり、地域産業が大きな打撃を受けた。

「安全な紅麹を使っていた事業者まで巻き添えになった。科学ではなく空気が判断を支配した」と森氏は当時を振り返る。

同氏が大阪市に対して、11月5日を期限として回答を求めている法的判断は以下のとおりである。

照会文書の主題は、『紅麹コレステヘルプ』が食品としてHACCP制度(食品衛生法に基づく衛生管理の制度化)上、成立するか否かという1点にある。森氏は薬剤師としての立場から、食品衛生法と薬機法の境界を行政がどのように解釈しているかを確認するため、法的条文および判断理由を付した文書回答を求めている。

照会文では、次の2つの選択肢のいずれに該当するかについて明確な回答を要請している。

□「紅麹コレステヘルプ(製品名)」は食品として成立する。

□「紅麹コレステヘルプ(製品名)」は食品として成立しない。

対象はあくまで同品に限定され、機能性表示食品制度や健康増進法など他制度には触れないと明記されている。

文書には一次根拠資料として、次の3点が添付されている。

① 2002年10月4日付の厚生労働省医薬局通知「医薬発第1004001号」において、モナコリンKがHMG-CoA還元酵素阻害剤として医薬品に該当すると明記されていること。

② 2025年10月24日付で厚生労働省医薬生監麻課の担当官から、電話確認により「モナコリンKは医薬品である」との回答を得ていること。

③ HACCP制度の原則整理として、「医薬品は食品衛生法(HACCP制度)の対象外であり、モナコリンKを含有するサプリメントの製造は、HACCPでの管理対象にはならない」との整理を提示していること。

森氏は、これらの1次資料を根拠に、『紅麹コレステヘルプ』は医薬品成分を含む製品であり、HACCPの適用対象外であるとする立場を明確に示している。

大阪市はハムレット状態だと繰り返し言葉にする同氏。

「このままでいいのか、それともいけないのか」というシェイクスピアの劇作『ハムレット』の一節のように思い悩んでいるだろうというのである。

紅麹を巡る一連の混乱は、確かに単なる企業不祥事にはとどまらない。その背景には健康被害を受けたとされる、そしてそれが直接的・間接的な原因を作ったことで亡くなったと思われる多数の消費者が存在するのである。それは、“食品とは何か、医薬品とは何か”という業界の根幹を揺るがしかねない問いの下に横たわる、決して見捨てることのできない問題に違いない。

ただし森氏は、今回行った記者会見について「行政や企業を責めることが目的ではなく、科学的・制度的な整合性を回復させることが目的」と念を押している。この発表は、食品と医薬品の境界に関する制度運用の見直しを求めるものであり、今後、食品業界および医薬業界の両方に判断を仰ぎたいと話している。

紅麹事件の核心は「HACCPの不履行」

HACCPの第一人者である北海道大学名誉教授で㈲ミクロバイオテック代表の浅野行蔵氏(=下の写真)は、紅麹サプリ事件の原因を「HACCPの不履行」にあると断言する。HACCPとは、危害要因分析(HA)と重要管理点(CCP)から成る食品衛生管理の国際基準である。浅野氏は、このうちのHA――すなわち危害要因を想定・分析する科学的思考――こそが根幹だと説く。

同氏によれば、仮に小林製薬がHAを実施していれば、40日間を超えるという異例に長い麹培養期間は不適切と判断できたはずである。培養途中でコンタミネーション(雑菌汚染)試験を行えば、危険性は明白に確認でき、製造方法を改めることができた。HACCPの原則5にある「改善措置の設定」に相当する行動が取られていれば、事故は防げたとする。

紅麹の培養工程を「特殊な製法」とする見方についても、浅野氏は明確に否定する。「豆腐ようなどと同じく、発酵の延長線上にある。紅麹の生育が遅いことを理解していれば、危険も見える」と述べ、既存の麹製造技術の応用範囲内で制御可能だったと指摘する。問題は未知の科学ではなく、既知のリスク管理を怠ったことにあるという。

また浅野氏は、モナコリンKの発見者・遠藤章博士が著書で「ハンドリングできる会社にのみ製造を許した」と記している点に言及する。遠藤博士自身がHA的な思考をもって製造上の危険を予見していたとし、「科学者として当然の判断である」と評する。

対して小林製薬は、製造過程でHA(危害要因分析)に基づく監視やコンタミネーション試験の実施・評価が十分でなかった点が問題である。仮に途中でコンタミチェックを実施していなかったのであれば、培養監視の怠慢であり、実施していたとしても、その結果を科学的に判断せず培養を継続したとすれば、雪印事件と同様に「検査をしたが意味を読み取れなかった事故」と言うことができる。いずれの場合も、工程管理の科学的理解、すなわちHAの思考が欠落していたと浅野氏は指摘する。

科学のすり替えではなく、科学の不履行

浅野氏は、HAとは「転ばぬ先の杖」としての科学的哲学であると述べる。宇宙探査機「はやぶさ」プロジェクトにおいて、JAXAが約300項目のHazardを事前に想定し、それぞれに回避策を設けた事例を引き、食品製造も同様に「考え尽くす」ことが安全の本質であると強調する。

「紅麹事件の本質は、科学のすり替えではなく、科学の不履行にある。危険を想定する思考――HAを欠いたことが最大の問題である」

浅野氏の言葉は、森社長の言葉と重なる点が少なくない。制度や基準の形式論を超え、HACCPを本来の科学として捉え直す必要性を突き付けている。

【解 説】

森氏の主張は感情的一方論ではない。ある意味、冷徹な制度分析に立脚している。科学の欠如が制度を狂わせたと語る姿には、職能者としての倫理がにじんでいる。行政が「安全」を掲げながら科学的根拠を欠けば、制度そのものの正当性が失われる。

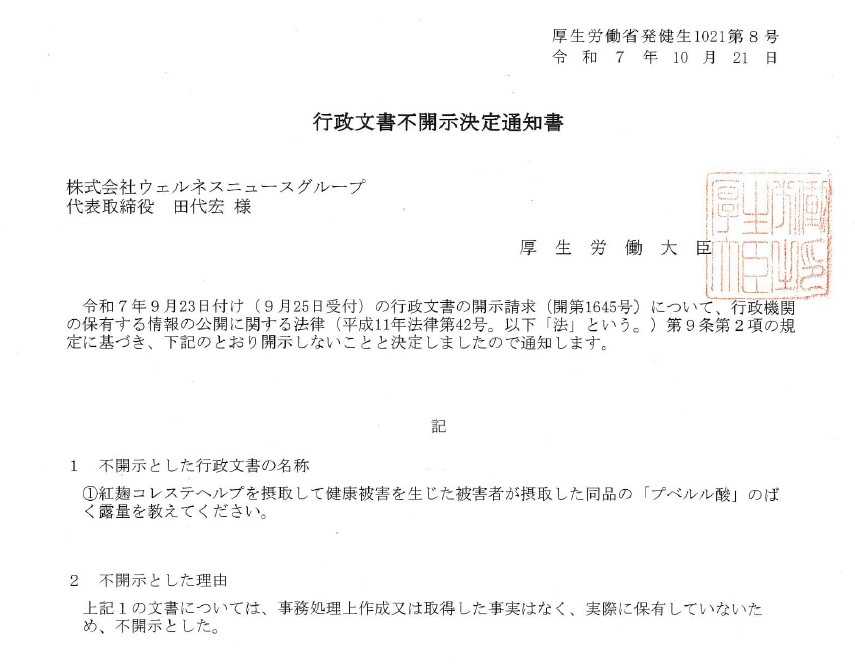

筆者が厚労省に対して行政文書の開示請求を申請したことは、「まだまだ続く? 紅麹サプリ事件」で書いた。同じ開示請求書において、「紅麹コレステヘルプを摂取して健康被害を生じた被害者が摂取した同品の『プベルル酸』のばく露量」について情報開示を求めたが、「文書が不在」ということで不開示通知が届いた(=下の写真)。このことは、健康被害をもたらした小林製薬製『紅麹コレステヘルプ』の錠剤を基にした検証試験が実施されていない可能性を示唆させる。

また、同じ開示請求書では、「請求する行政文書の名称」欄に”①「紅麹コレステヘルプ」を巡る健康被害、および国の委託で実施されたプベルル酸②「7日間」および③「28日間」ラット試験に関し、別紙のとおり開示請求する”と記載したところ、「国の委託で実施された」という文言を削らないと該当文書が見当たらないとの指摘を受けた。理由を尋ねても回答はない。なんともお役所的な指摘だと最初は感じたものだが、思えばプベルル酸の毒性試験は「小林製薬が国立衛生研に委託した試験」ではなかったか――なるほど、行政文書は開示の仕方によって、出たり出なかったりするということを学ぶことができた。似たようなことを、NPO法人「情報公開クリアリングハウス」(東京都新宿区)の三木由希子理事長もどこかで語っていたのを思い出した。

(閑話休題)さて、静岡県立大学薬学系大学院客員教授の佐藤均氏は、プベルル酸同定の妥当性について、「合成されたプベルル酸はNMRによって同定されているものの、検体中にプベルル酸が存在することの証明はHPLCのみで、NMRは使われていないようだ。同定プロセスは妥当だが、検体データの非公開は科学的透明性を欠く。ヒトで健康被害を起こしたプベルル酸量(腎障害発症までに被害者が摂取したプベルル酸量)が不明確、あるいは非公開であるため、毒性試験での投与量設定根拠を科学的に評価できず、結果として動物実験データと臨床データとの橋渡しが困難」と指摘している。

「科学を制度に従属させてはならない」森氏の語るこの一言が、取材後も耳に残った。

筆者は、森氏の語りを通じて、紅麹事件が単なる食品事故ではなく、科学と制度の関係を問う社会的事件であることを実感した。行政が制度を守るために科学をねじ曲げるのか、それとも科学の理に従って制度を修正するのか。森氏の発する問いは、シェイクスピアの『ハムレット』の一節を想起させる。「生きるべきか、死すべきか」――食品か医薬品か、それが問題である。

紅麹問題は、一企業の過失では終わらない。制度が科学を置き去りにした時、最初に犠牲になるのは常に現場である。森氏の語りは、その現場の痛みとともに、理性の復権を求める声明でもある。

「科学とは、制度を守るための道具ではなく、人を守るための理(ことわり)である」という思想である。モナコリンKをめぐる議論は、単なる分類問題ではない。科学の成果をどう社会に生かすかという、倫理の問題も含んでいる。

“食品か、医薬品か”——その問いに、森氏は明確な答えを持っていた。「どちらでもない領域を作ることは、科学の敗北だ」と。

編集部では現在、事件発生当時に厚労省が発出した3月22日付の事務連絡「紅麹を含む健康食品の取扱いについて」に対して自治体がどのような対応を取ったのか、当時、厚労省が事業者名を公表した173社・52社が拠点を置く自治体に対して照会文書を送っているところである――。

(了)

【田代 宏】

関連記事:紅麹サプリ事件の横顔~舞台裏と教訓(1)

:紅麹サプリ事件の横顔~舞台裏と教訓(2)

:紅麹サプリ事件の横顔~舞台裏と教訓(3)

:紅麹サプリ事件の横顔~舞台裏と教訓(4)

:紅麹サプリ事件の横顔~舞台裏と教訓(5)

:紅麹サプリ事件の横顔~舞台裏と教訓(6)

:紅麹サプリ事件の横顔~舞台裏と教訓(7)

:紅麹サプリ事件の横顔~舞台裏と教訓(番外編)

:まだ続く紅麹サプリ事件(1)

:まだ続く紅麹サプリ事件(2)

:まだ続く紅麹サプリ事件(3)

:まだ続く紅麹サプリ事件(4)

:モナコリンは「食品」か「医薬品」か(前)