フードバンク認証制度、具体化進む 寄付拡大と信頼性確保の両立へ、8月から実証事業も

フードバンク認証制度の来年度施行へ向け、消費者庁は「第4回食品ロス削減の推進に関する官民協議会」を先週25日に開催した。

現在、返品などによって賞味期限が残っているにも関わらず廃棄に回っている食品が約20万トン近くあるものと推計されている。一方、全国のフードバンクの取り扱い量が1.6万トン程度に過ぎず、困窮者の救済のためには約15万トンが不足している。このギャップを埋めるためにフードバンクの充実が求められている。

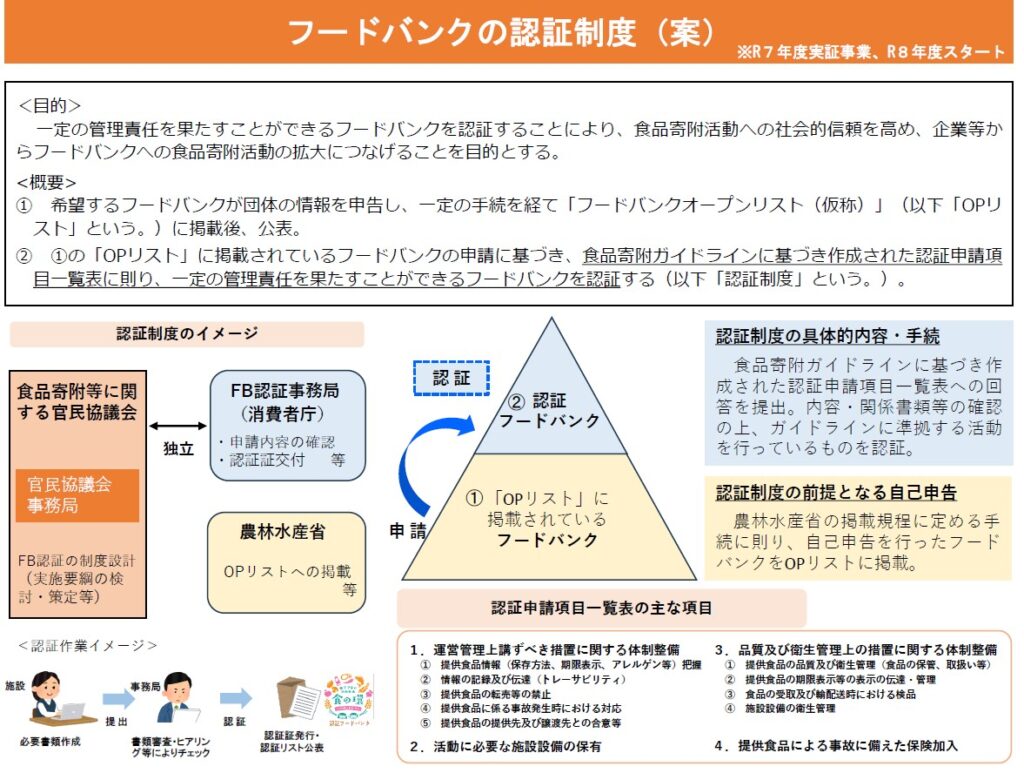

そのためには、民間企業の協力も不可欠。廃棄に回る食料品をフードバンクに回すための仕組み作りにおいて、横流しなどによってブランド価値を大きく毀損してしまうなどの懸念が持たれており、それらの払しょくのために、一定の管理責任を果たすことができるフードバンクの参入を図るため、社会的信頼性を高めて食品寄附の拡大につなげる第三者認証制度が立ち上がる。

認証は2段階構成、安全性・トレーサビリティを重視

官民協議会は25日、フードバンク認証制度の実施要項および今後の運用方針について議論した。同制度は、企業からの食品寄付を促進し、食品ロス削減を進めるため、フードバンクの信頼性を第三者が担保する仕組み。8月からは実証事業が始まり、制度の本格運用に向けた準備が加速する。

認証制度は「フードバンクオープンリスト」(OPリスト)への掲載を前段階とし、その後、「食品寄附ガイドライン」に基づくチェックリストによる審査を経て認証が行われる。衛生管理、トレーサビリティ、保険加入状況などが主な確認事項となる。制度運用は消費者庁を事務局とする独立機関が担い、利益相反を避ける構成となっている。

認証取得は任意で、小規模フードバンクの活動を妨げないよう配慮されている。認証の有効期間は3年間。必要に応じて報告や現地調査が行われる。認証取り消し事由や異議申し立ての手続きも整備される。

実証事業で運用精度を確認、年間10団体程度の認証想定

8月から開始される実証事業では、模擬申請から審査、認定まで一連の流れを検証し、マニュアルの課題点や改善点を洗い出す。現地訪問調査を含めた審査が原則で、年間10団体以上の認証を目指す。将来的には中小フードバンク向けの支援事業も並行して進める方針だ。

企業側からは、衛生管理や横流しリスクへの懸念から食品寄付が進みにくいとの声があり、認証制度はこうした懸念を払拭する手段と位置づけられている。特に行政関与による第三者認証があることで、社内決裁が通りやすくなり、大口寄付が実現しやすくなることが期待されている。

制度運用にあたり意見相次ぐ

参加した委員からは、認証制度の透明性や基準の明確化、小規模団体への配慮などについて多くの意見が出された。中小フードバンクの育成、認証取得に向けた支援、地域格差を防ぐための取り組みの必要性も指摘された。

また、寄付者側のメリットとして損金算入制度の周知が重要との意見もあり、制度活用により食品ロス削減と寄付促進の相乗効果が期待されている。

来年度の実施に向け、8月~11月にかけて実証事業を実施し、その結果を踏まえて要綱の見直しや審査基準の明確化を行う。将来的には、農林水産省などの補助金制度との連携や法的整備(善意の寄付者を免責する「善きサマリア人法」等)の可能性も意見として挙がった。

(文中の画像:消費者庁の発表資料より)

【田代 宏】