問題の本質に原材料の品質管理 【改正・機能性表示食品制度の全貌】GMP義務化見送りも自主点検基準

「届出者は、機能性表示食品を届出する際には、安全性に問題のある食品でないこと及び(薬機法)第2条に規定する医薬品及び医薬部外品に該当しないことを確認すること」。4月1日施行の機能性表示食品の届出等に関する告示の第2条にはそうある。遵守するためにはまず、最終製品に配合する原材料の安全性、医薬品該当性(食薬区分)を確認しておく必要があろう。本稿では原材料の品質確保を考える。

なぜプベルル酸が含まれていたのか

小林製薬「紅麹サプリ」健康被害問題の原因はまだ分かっていない。プベルル酸が原因物質であると強く推定されている。だが、その腎毒性は、マウスの7日間反復投与試験で確認されただけだ。

しかしいずれにせよ、本来含まれていないはずの物質(プベルル酸)が含まれていた事実は揺るがないはずだ。しかもそれは、原材料の製造工程で混入した特定の青カビが産生したものであることが、原因究明を進めた厚生労働省などの調査でほぼ確定している。すると原因の本質は、小林製薬が行っていた原材料の製造・品質管理にこそある。

だからであろう。機能性表示食品のサプリGMP義務化は「原材料工場へ適用できる仕組みも検討すべき」。改正機能性表示食品制度(改正食品表示基準)の中身を審議した消費者委員会は、内閣総理大臣への答申の附帯意見でそのように注文をつけた。制度改正の方向性を議論した有識者検討会(機能性表示食品を巡る検討会)でも同様の意見が上がった。しかし、提言には盛り込まれなかった。

原材料には種類が数多ある。輸入原材料も多い。実行可能性が考慮されたのだろう。しかし、新たな機能性表示食品制度が原材料の品質に対して何も要求していないのかと言えば、そんなことはない。

制度を所管する消費者庁は、機能性関与成分を含む原材料に関して、GMP管理を「推奨」している。なにより、本稿の冒頭で示した届出等に関する告示(内閣府告示第35号)の規定がある。届け出る食品が安全かどうかは、それに配合する原材料の安全性の検証と品質の確保を抜きにしては語れない。

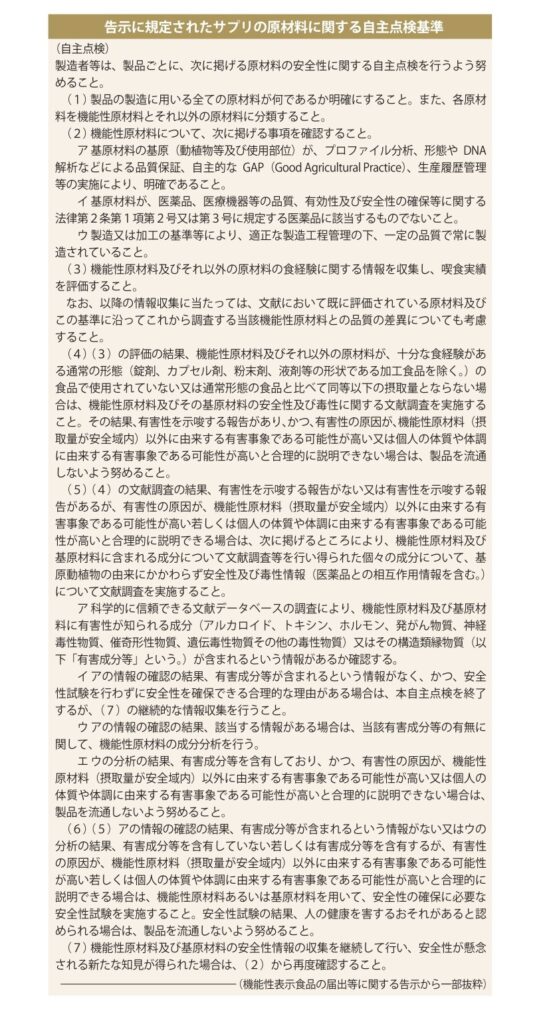

また、告示には「基準」も規定されている。「機能性表示食品のうち天然抽出物等を原材料とする錠剤、カプセル剤等食品の原材料に関する自主点検及び製品設計の基準」だ。

この基準は、食品表示基準に規定の遵守事項の1つ、「遵守の状況等の自己点検及び評価並びにその結果の報告」に関わる様式Ⅶに規定された。天然抽出物等を原材料とする錠剤、カプセル剤等食品(サプリ)を届け出ている場合において、「製造に用いる機能性原材料(機能性関与成分を含む原材料)について安全性を点検している」のかどうかの問いに関わる基準だ。その点検に当たっては、基準に従って行うことを告示は定めている。

もっとも、義務なのかと問われると微妙だ。条文にはこうある。「届出者は、届出に係る天然抽出物等を原材料とする錠剤、カプセル剤等食品及びその原材料を製造等する者(中略)がこの基準に従って自主点検等を行うことを確保するよう努めること」。いわゆる努力義務ということだろう。届出者がそれを行わなかったらといって、法令違反にはならない。

だが、この基準は、「3.11通知」の別添1「錠剤、カプセル剤等食品の原材料の安全性に関する自主点検及び製品設計に関する指針」の内容を告示に引き上げたものだ。機能性表示食品のサプリに義務付けられたGMPの基準を規定した別の告示も同じ。同通知の別添2「錠剤、カプセル剤等食品の製造管理及び品質管理(GMP)に関する指針」の内容がほぼそのまま法令化された。それと同じように、努力義務が義務に引き上げられる。そうしたことがこの先に起こらない保証はない……

【石川太郎】

(この続きをお読みいただけるのはウェルネスニュースグループ会員のみです。残り約980文字。全文は、「会員ページ」の「月刊誌閲覧」内「Wellness Monthly Report」2025年4月号(第82号)特集「改正・機能性表示食品制度の全貌」の14~15頁から)

関連記事:【改正・機能性表示食品制度の全貌】ガイドライン脱ぎ捨て、法令まとう 強化された法的基盤、届出者の義務規定

:【求められる対応①サプリGMP義務化】告示に規定されたサプリGMP基準 推奨から義務へ、立入検査も実施

:【求められる対応②容器包装表示見直し】機能性表示食品の文字を枠囲みで上部に 近接した場所に届出番号、法令で規定

:【求められる対応③科学的根拠の質向上】新規届出、PRISMA2020義務化 法令化された科学的根拠に関する規定