永井克也大阪大名誉教授に聞く(5) 健康食品研究の限界と展望

運動が健康に与える影響、運動と自律神経の働き

――先生がやり残している研究にはどのようなものがありますか?

永井 このシリーズの第3回でお話ししたように、運動がなぜ糖尿病や高血圧、さらには免疫機能に良い影響を与えるのか、そのメカニズムをもう少し詳しく解明したかった。

運動により骨格筋から放出されるカルノシンが、脳に情報を伝える自律神経により骨格筋だけでなく他の臓器・組織を支配する自律神経を制御して、良い効果を発揮するのではないかと考えています。しかし、動物実験を抑制することの影響もあり、このような研究の継続が困難な状況です。

――運動が健康に良い理由は、どのような仕組みで説明できますか?

永井 骨格筋に対する交感神経の作用が鍵となります。骨格筋の動脈を支配する交感神経が興奮すると、血管を広げるβ2アドレナリン受容体が活性化される。β2アドレナリン受容体は、心臓・肺・骨格筋などにあり、生命を守るためのメカニズムの一つです。

例えば、危機的状況では交感神経が働き、皮膚や消化器官などへの血流は抑制されますが、心臓・肺・筋肉には血流が集中する。このメカニズムにより、人間は逃走や戦闘に適応できるようになっているのではと考えます。

自律神経と生理機能の関係、交感神経と副交感神経のバランス

――「昼は交感神経優位、夜は副交感神経優位」という考え方についてはどう思われますか?

永井 それは間違った固定観念です。例えば、消化吸収は副交感神経が優位になるが、昼間も食事を摂るので副交感神経は働いている。つまり、自律神経は一括りに昼夜で区別できるものではなく、各臓器ごとに適切なバランスで制御されているのです。

また、交感神経が興奮すると心臓や肺への血流が増えるが、これは進化の過程で生き残るために獲得された適応現象でしょう。例えば、火事などの危機的状況では、全身の血流が心臓・肺・筋肉に集中し、逃走や対処を可能にするのです。

匂いや音楽が自律神経に与える影響

――匂いが自律神経に影響を与えるという研究について教えてください。

永井 例えば、グレープフルーツやラベンダーの香りには、自律神経に作用する効果があります。実験では、鼻の嗅覚受容体を一時的に麻痺させると、匂い受容体は働かなくなり、通常の香り刺激に対する生理反応が起こらなくなる。しかし、時間が経つと嗅覚は回復する。

この研究から、匂いが自律神経に直接作用する可能性が示されています。この点で面白いのはラベンダー精油による香り刺激が他の交感神経は殆ど抑制するのに、骨格筋を支配する交感神経は促進します。これは動物実験での結果ですが、遺伝的に筋肉の発達が遅いヒトでもラベンダー精油の香り刺激が、骨格筋の血流を増やして、骨格筋の筋肉量を増やし、筋力を高める効果があるようです。

また、音楽も自律神経に影響を与えることが分かっています。シューマンの「トロイメライ」を聴かせると、ラットの腎臓の交感神経が抑制され、血圧が下がる、更には胃腸を支配する副交感神経を活性化して食欲が促進されます。これは、音が自律神経を介して生理機能に影響を与えるからなのです。牛舎でモーツァルトを聴かせると牛のミルクの出が良くなるなどというのも、そのせいでしょうか?

健康食品の効果検証の難しさ、人での臨床試験は可能か?

――大手メーカーは今後、動物実験ではなく、人での臨床試験を進める方向だと聞きましたが、それは可能でしょうか?

永井 自律神経の詳細な計測は、人間では倫理的に難しいでしょう。例えば、ネズミの実験では、臓器ごとに交感神経の活動を直接測定できますが、人間では不可能です。したがって、動物実験なしに自律神経の影響を研究するのは非常に難しいと言わざるを得ません。

――動物実験が制限されることで、研究はどのように変化しましたか?

永井 製薬業界では、動物実験が義務付けられており、新薬開発には必須です。しかし、健康食品の分野では、動物実験を行わずに市場に出る製品が増えている。これは、安全性の確認が不十分なまま製品が流通する可能性を意味しています。

――健康食品業界では、どのように対応しているのでしょうか?

永井 現在、企業では社員が、例えば健康食品を自ら摂取し、血糖値や血圧を測定するなどの方法で効果を確認しているようです。これは、動物実験ができないため、人間を対象にするしかないという苦肉の策でしょう。しかし、主観的な評価に依存しやすく、科学的根拠としては不十分な場合が多いことになるかもしれません。

効果検証には適切な試験方法の確立が必要

――健康食品の効果を統計的に証明するのは難しいと言われていますが、どのような課題がありますか?

永井 健康食品の試験では、プラセボ(偽薬)試験が用いられることが多いが、主観的な症状(例えば膝の痛みなど)にはプラセボが強く影響します。このため、本当に効果があるのか、それともプラセボ効果なのかを判別するのが難しいとされています。

また、統計データの操作が問題となることもある。たとえば、100~200人規模の試験では統計的に有意な差が出なくても、500人以上の試験ではわずかな有意差が確認されることがあり、被験者数を増やすことでやっと有意なデータが得られることもあります。

今後、科学的根拠に基づいた健康食品の開発と、適切な試験方法の確立が求められますね。

――先生は今、㈱ANBAS(大阪府)で自律神経に関する研究を受託されています。

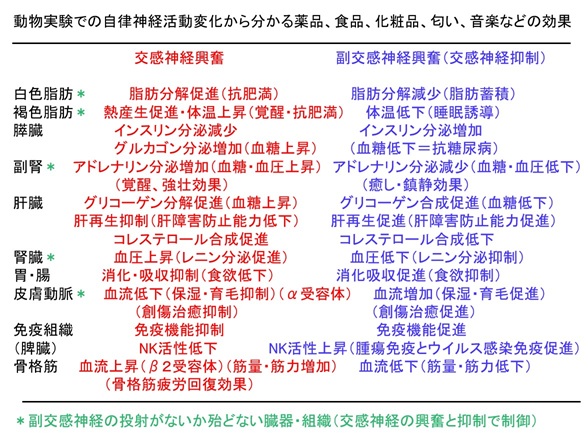

永井 薬品や食品、化粧品などの原料をラットに投与、塗布、吸引(香り刺激を含む)することで刺激を受けた自律神経活動の変化を測定して効果を同定する方法は、故・新潟大学名誉教授の新島旭先生が開発されたものです。この試験では少数の動物を実験に供することで、健康食品に関する重要な知見を得ることができるので、多数の動物を使用する必要がないと思っています。現在、国内外でこの技術を保持して、動物実験を受託する会社は当社以外に存在しないと自負しています。

(了)

【聞き手・文:田代 宏】

(文中の画像:キャプション「自律神経活動変化と生理機能変化の関係」)

関連記事:永井克也大阪大名誉教授に聞く(1)

:永井克也大阪大名誉教授に聞く(2)

:永井克也大阪大名誉教授に聞く(3)

:永井克也大阪大名誉教授に聞く(4)

<筆者プロフィール>

1943年2月10日生

1967年3月 大阪大学医学部卒業(1968年医師免許)

1972年3月 大阪大学大学院医学研究科博士課程修了(医学博士)

1967年4月〜1968年3月 大阪大学医学部附属病院研修医

1972年4月 大阪大学蛋白質研究所助手(代謝部門)

1974年8月〜1976年10月 米国シカゴ大学関連病院客員博士研究員(内科、主任L.A.Frohman教授)

1977年4月 愛媛大学医学部助教授(生化学第二)

1980年4月 大阪大学蛋白質研究所助教授(代謝部門)

1995年12月 大阪大学蛋白質研究所教授(代謝部門)

2000年4月〜2004年3月 大阪大学蛋白質研究所所長

2006年3月 定年退職(大阪大学名誉教授)

2007年4月 ㈱ANBAS を設立。現在に至る。

<所属学会•協会>

日本肥満学会(名誉会員)、国際時間生物学会(理事)、

NPO法人 国際医科学研究会(理事)、

(一社)サイエンティフィックアロマセラピー協会(代表理事)