改正・機能性表示食品制度の告示案 「自己点検等報告」にみる原材料の品質確保策

昨年9月に改正された機能性表示食品制度に関係する内閣府告示(案)の意見公募(パブリックコメント)が今月17日まで行われている。この告示は、機能性表示食品の届出方法や遵守事項の報告方法などを、法的拘束力のある法令として定めたもの。経過措置なしに、今年4月1日にも施行される予定だ。小林製薬「紅麹サプリ」健康被害問題に端を発して大きく改正された制度の運用がいよいよ本格化することになる。

問われる「安全性、点検しているか」

パブコメ終了後、3月中旬までの公布が予想されるこの告示は、機能性表示食品制度を改正するため見直された食品表示基準(食品表示法に基づく内閣府令)の規定に基づき制定される法令。機能性表示食品のサプリメント(天然抽出物等を原材料とする錠剤、カプセル剤等食品)に義務付けられたGMPの基準を定めた法令(告示)に連なるもので、届出の方法などに関する条文、届け出なければならない各様式、そして各様式の記載要領の大きく3つの要素で構成される。

先月17日に公表された告示(案)を見ると、条文ではまず、届出の方法を定めた第2条が目に留まる。機能性表示食品を届け出る際には、「安全性に問題のある食品ではない」こと、「医薬品及び医薬部外品に該当しない」ことをあらかじめ確認しておくよう届出者に要求している。

記載要領は、現行の届出マニュアル(旧届出ガイドライン)の内容に原則、沿うかたちで、各様式に記載しなければならない事項を規定するものだ。法令ではない通知(ガイドライン)にこれまで記載されてきた、安全性や機能性の評価をはじめ生産・製造・品質管理などに関するさまざまなルールが、法的拘束力のある法令に引き上げられる。

様式は、全部で7つ。「届出食品基本情報」をはじめ「安全性」、「生産・製造及び品質管理」、「健康被害の情報収集」、「機能性」、「表示及び情報開示の在り方」に関わる各事項の様式の他に、現行の届出マニュアルにはない「自己点検等報告」の様式もある。

サプリのGMP義務化など経過措置が設けられている規定を除き、今年4月1日にも完全施行される見通しの改正制度には、機能性表示食品であることの要件として、食品表示基準が定める遵守事項の遵守状況を年に1回、届出者自ら点検・評価し、その結果を消費者庁長官に報告するといった新しい規則(届出の実質的な更新制)が導入される。これも法的拘束力のある遵守事項。遵守しなかった場合、機能性表示食品としての要件を欠くことになる。

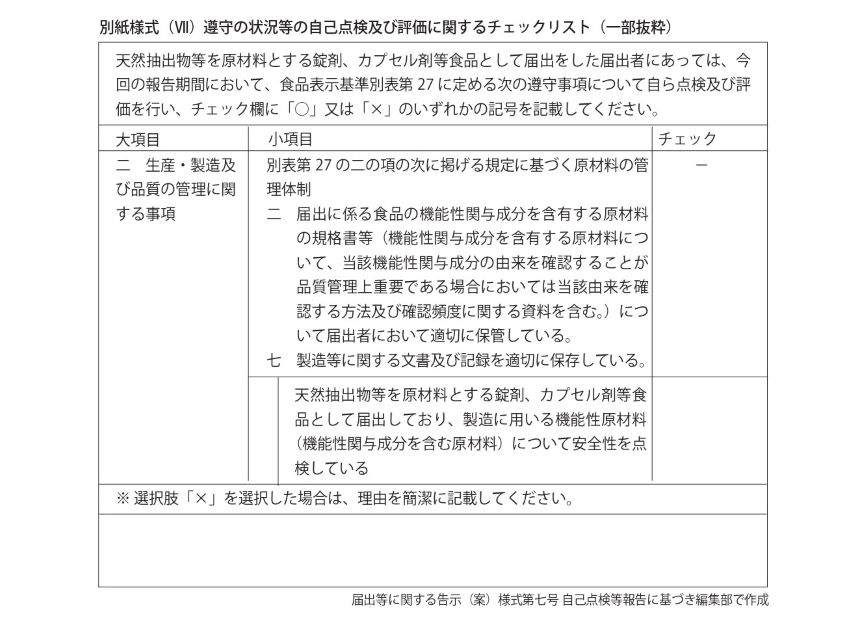

その中で追加される自己点検等報告の様式には、別紙様式として、遵守事項の遵守状況を届出者自ら点検・評価するための「チェックリスト」も付けられる。それも含めて届出データベース上で公開されることになるようだ。

制度改正の直接のきっかけとなった「紅麹サプリ」健康被害問題の背景には、消費者が摂取する製品に配合される原材料の安全性や品質に課題があったと考えられている。それにもかかわらず改正制度では、サプリに限定するかたちで、製品の製造・品質管理にGMPを義務付けた一方で、原材料に関してはそれが見送られた。

ただ、告示(案)に盛り込まれた前述のチェックリストには、原材料の製造・品質管理や安全性に関するチェック項目がいくつか見られる。

その1つでは、サプリを届け出ている場合について、「製造に用いる機能性原材料(機能性関与成分を含む原材料)について安全性を点検している」のかどうかを問うている。その上で、その安全性を点検しているかどうかの評価を行うための「基準」が策定される。それに従い、原材料の安全性を評価することを要求する。

盛り込まれた原材料に関する「基準」

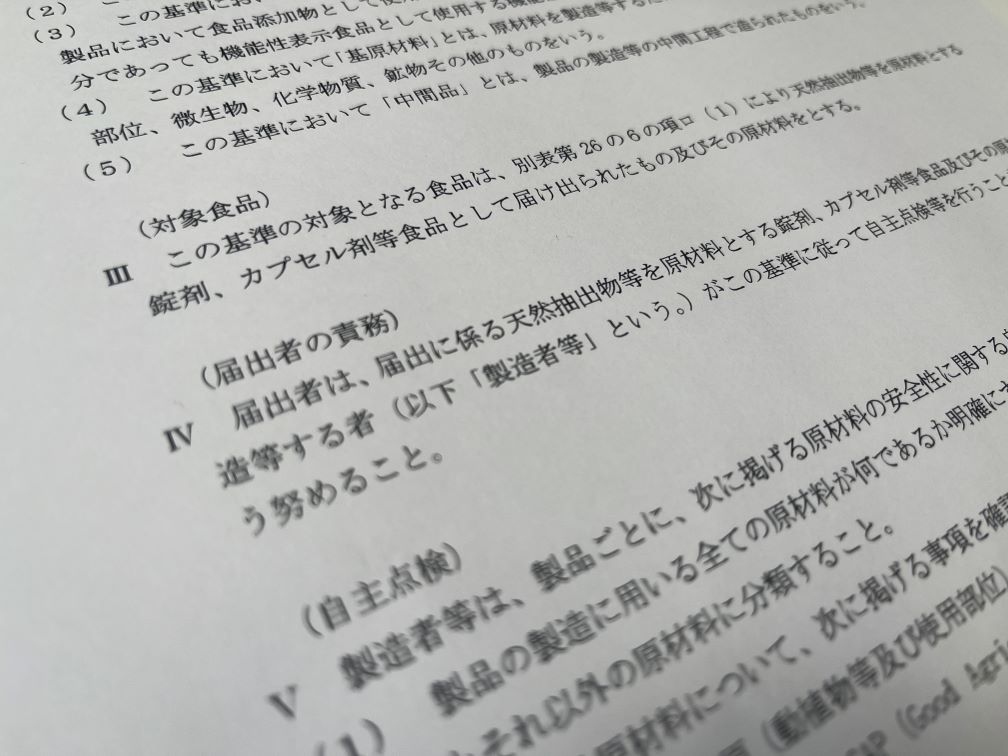

基準の名称は、「機能性表示食品のうち天然抽出物等を原材料とする錠剤、カプセル剤等食品の原材料に関する自主点検及び製品設計の基準」。適用、定義、対象食品、届出者の責務、自主点検、製品設計といった6大項目で構成されており、「届出者の責務」の条文にはこうある。

「届出者は、届出に係る天然抽出物等を原材料とする錠剤、カプセル剤等食品及びその原材料を製造する者(中略)がこの基準に従って自主点検等を行うことを確保するよう努めること」

また、「自主点検」の条文には、「製造者等は、製品ごとに、次に掲げる原材料の安全性に関する自主点検を行うよう努めること」とあり、「次に掲げる事項」として、機能性関与成分を含む原材料やそれ以外の原材料の食経験(喫食実績)をはじめ、安全性や毒性について調査・評価を行うよう要求している。

「しなければならない」ではなく「努めること」とされているため、法的拘束力を伴わない努力義務規定と考えられる。だが、前述のチェックリストでは、原材料の安全性を自主点検していない場合、その理由を記載するよう要求しているし、それが消費者の目に触れることを考えれば、原材料の安全性を自主点検しない選択はしづらい。「紅麹サプリ」健康被害問題で低下した制度に対する消費者からの信頼を回復させようとしている中ではなおさらそうだろう。

消費者庁食品表示課によれば、この基準は、サプリの安全性と品質を事業者が自主的に確保するための食品衛生行政ガイドライン、通称「3.11通知」(2024年3月11日施行)の別添1「錠剤、カプセル剤等食品の原材料の安全性に関する自主点検及び製品設計に関する指針」に準じた内容を規定したものだ。この指針には、「錠剤、カプセル剤等食品の原材料の安全性に関する自主点検フローチャート」が備え付けられていて、基準の自主点検の項目は、フローチャートに準じた内容を条文化したものとなっている。

従前からフローチャートに沿いながら原材料の安全性を評価、点検しているのであれば、チェックリストで「〇」(安全性を点検している)を選択することへの迷いはほとんどないはずだ。しかし、そうではない場合、基準に従いながら安全性を点検するか、「×」(安全性を点検していない)を選び、その理由を説明するかの二者択一を迫られる。どちらも選べないというのであれば、機能性表示食品として販売することを諦めるしかないのだろう。

安全性点検とGMP管理、求められる自主的取り組み

もっとも、「3.11通知」の対象は、錠剤、カプセル剤等の「いわゆる健康食品」全般だ。機能性表示食品ではない健康食品として販売するにせよ、指針に従い、自主的に、原材料の安全性の点検が求められることになる。その上での製造・品質管理にしても、同通知の別添2「錠剤、カプセル剤等食品の製造管理及び品質管理(GMP)に関する指針」では、原材料について、「本ガイドラインに従った製造工程管理を行うことが望ましい」としている。機能性表示食品に使用する原材料であるか否かにかかわらず、サプリの原材料は以前から、安全性の自主点検とGMP管理を推奨されているのが現実だ。

繰り返しになるが、「紅麹サプリ」健康被害問題の本質は、原材料にあったと考えられる。そうである以上、今回の制度改正でGMP義務化が見合わせられたのであれば、健康食品業界として自主的に、将来的に義務化されることも視野に、原材料の安全性確保や製造・品質管理の徹底に取り組むべきだ。

サプリGMP第三者認証機関の(一社)日本健康食品規格協会(JIHFS)は昨年、海外から日本に数多く導入されている「輸入原材料」に対してGMP認証を行うという、サプリ原材料の品質確保の強化に向けた新たな取り組みを始めた。また、今年4月までを目途に、原材料の安全性自主点検認証をスタートさせる計画だ。「3.11通知」の指針に従いながら、事業者が実施した安全性点検が適切に行われているかどうかを第三者として評価し認証する。

こうした第三者認証の仕組みを取り入れながら、原材料の安全性や品質を自主的に確保していくことも、業界として選ぶことのできる1つの手段になろう。これまでサプリに使用する原材料は、どちらかといえば機能性ばかりに目が向き、安全性だったり、安全性と機能性を確保するのに必要不可欠な品質であったりが、一段下に見られがちだった。日本の食品安全の歴史に残る重大な健康被害問題を経て、多くの健康食品事業者が利用する機能性表示食品制度が大きく改正される2025年は、業界を挙げて、日本におけるサプリ原材料の「品質元年」にしていくべきなのではないか。

【石川太郎】

(冒頭の画像:先月17日に公表された告示案の様式第七号「自己点検等報告」に盛り込まれた「機能性表示食品のうち天然抽出物等を原材料とする錠剤、カプセル剤等食品の原材料に関する自主点検及び製品設計の基準」の一部)

関連資料:届出等に関する告示案(政府のパブリックコメントサイトへ)

関連記事:機能性表示食品、4月施行の法令案 消費者庁が公表、パブコメ受付を開始

:サプリの安全性確保、行政の考え 改正制度にどう反映されたか、消費者庁食品表示課に聞く

:原材料の品質確保にどう取り組むか JIHFSの新たな民間認証に注目する

:全ての食品に存在するリスクを制御 オムニカ、品質管理で連動させるHACCPとGMP