期限表示設定のGL見直し進む 実態調査で問題点が明らかに~課題を議論

熊本市内の洋菓子店が犯した賞味期限偽装問題の熱が冷めやらぬきのう21日、消費者庁は「第2回食品期限表示の設定のためのガイドラインの見直し検討会」を開催した。

検討会では、消費賞味期限を決定する際の温度設定について、日本独自の基準と国際的な流通との違いなどについても議論。また、実態調査アンケートでは、期限表示設定の指標が企業ごとにばらばらである点、自治体によってまちまちである点などが明らかになった。自社基準の決定方法については経験に基づくものとデータに基づくものの割合は不明であり、詳細な調査は行われていないことも分かった。第3回検討会は12月16日に開催が予定されている。

今回の議題は、①第1回検討会(2024年5月27日開催)で積み残しとされた宿題に対する回答、②期限表示設定に関する事業者アンケート結果の報告、③「食品期限表示の設定のためのガイドライン」見直しに向けた論点(案)、④表示期限を過ぎた食品の取扱い――などについて、諸外国の状況を踏まえながら検討が進められた。

前回の宿題について消費者庁が説明

まず①では、諸外国における安全係数と日本における安全係数0.8の根拠、消費期限が製造日を含めておおむね5日以内とされることが広まった経緯、自治体における食品衛生監視上の指標などについて委員から意見が出されていた。

諸外国については、昨年度、消費者庁の食品ロス削減推進室が実施した調査に基づいて報告が行われた。調査対象国は米国・EU・イギリス・フランス・韓国の5カ国。この中で安全係数の考え方を採用しているのは韓国のみだった。また、コーデックスでは規定はなかった。

我が国における「安全係数0.8の根拠」については、1995年当時、一部の業界団体がガイドラインを作成して厚生省(当時)に報告したところ、同省が業務の参考として同ガイドラインを自治体向けに通知した。

通知には、「保存日数が最も少ない日数に70%を乗じた日数(端数切捨て)の範囲で、製品のバラツキなども考慮する」、「可食期間に係数(0.8以下の係数)を乗じて得られた期間を製造日に加算する」などの品質保持期限の考え方がすでに採用されており、その後の検討会などを経て、2008年11月に「0.8以上」を盛り込んだ「加工食品の表示に関する共通Q&A(第2集:消費期限又は賞味期限について)」の一部改正が行われたとしている。

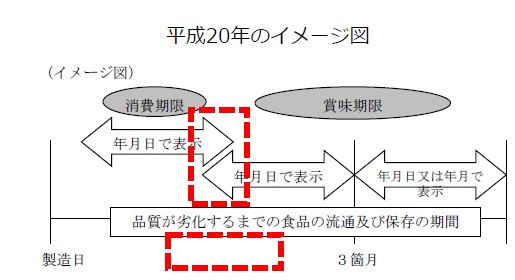

「おおむね5日以内」については、95年4月に厚生省が通知した一部の団体ガイドラインで「5日」が規定されていたものの、08年10月「第36回食品の表示に関する共同会議」における「加工食品の表示に関する共通Q&A(第2集:消費期限又は賞味期限について)」改正案の中で「5日」を削除、同11月「加工食品の表示に関する共通Q&A(第2集:消費期限又は賞味期限について)」一部改正で「5日」を削除し、イメージ図も下図に改められたとしている。

「自治体における食品衛生監視上の指標」に関しては、自治体ごとに基準が異なるために分かりにくいという意見が委員から出されていた。

消費者庁の調査によると、東京都では対象食品や指標菌などの基準値について食品衛生法の成分規格に基づくものの他、独自に決めているものを確認。川崎市や福岡市などの他地域でも、これまでの収去検査や立ち入り検査の実績などを参考に独自に設定している例が確認されたとしている。

アンケート調査の結果について、事業者の属性や対象品目に関する質問が行われた。

同調査では、食品関連事業者585社から回答を得た。中小企業が最も多く、一般用と業務用の両方を扱う企業が多かった。

食品カテゴリーは、「缶詰・レトルト」、「冷凍品」、「チルド品」、「缶詰、レトルト以外の常温品」、「流通、保管時」、「販売時」、「期限表示省略可能」の6分野を設定。常温区分では「具体的な温度設定なし」が最も多かった。

常温保存食品が最も多く、賞味期限の設定88%に対し消費期限の設定は12%。最優先する検査項目は、微生物試験。また、検査項目の判断基準は自社基準47%、業界ガイドライン36.9%だった。

賞味期限と消費期限の設定に関しては、「食品表示基準の定義に基づいて設定している」69.6%に対し、「ある一定の日数を決めている」30.4%だった。

また、設定の指標としては「(腐敗等に関する)経験則」を指標としている企業・品目は、258社406品目と最も多く、事業規模ごとに見ると、規模が小さいほど高くなる傾向が見られた。

食品ロス対策として期限表示延長取り組みを実施しているのは、小規模になるにしたがい実施率は低くなった。取り組み内容として、安全係数の見直しや包材変更、衛生管理レベルの向上など。安全係数の見直しでは、評価基準の緩和、衛生管理レベルの向上、包材変更などが多かった。

課題として、期限延長に伴うコストや取引先の理解不足が挙げられた。賞味期限を過ぎた食品については、廃棄や堆肥化が主流だが、社員提供やフードバンクへの寄付も行われている。

期限決定の責任部署とデザイン(表示内容)決定部署が異なる事業者は約4割で、小規模事業者になるほど割合が低かった。その内の9割以上が、期限決定責任部署が表示内容の確認を行っていると回答している。

消費・賞味期限用語については、変更不要90.5%に対して変更した方が良いと答えた企業は9.5%と少数だった。変更した方が良い理由として、「違いがわかりにくい(意味、音)」29、「賞味期限は過ぎると食べられないイメージ」 16、「1つに統一する方がよい」 6だった(以上、N数)。

これらの結果を受けて、委員からはガイドラインとQ&Aの分かりにくさが事業者に混乱を与えているのではないかとの指摘が行われた。

事務局は今後、ガイドラインやQ&Aの一覧性を保つことができるように、使い勝手の良い制度の見直しを図るとした。

消費者庁は、実態調査結果を踏まえた論点(案)を示した。

「期限表示設定の指標」では、食品の特性や事業者ごとの検査体制に応じて、自ら必要な指標を適切に選定するよう促すガイドラインの検討が必要とした。

「安全係数」については、微生物の増加状況等の食品の特性等に応じた、安全係数の必要性も含めた見直しが必要とした。

「まだ食べることができる食品」の取扱いについては、「食べることができる期限」を有している事業者もあることが分かったので、寄附の促進につながるよう、それらの情報の活用方法を検討するとした。

検討会で行われた議論の要点については以下に整理する。

(⇒つづきは会員ページへ)

●期限表示設定に関する調査結果と意見交換

アンケート調査の結果について、事業者の属性や対象品目に関する質問が行われた。微生物試験での期限表示設定に関して、食品カテゴリーごとのリスクが示され、微生物に関する質問があった。理化学試験ではpHや糖度、栄養成分などが重要視されている一方、「その他」の項目には塩分濃度が多く含まれており、健康志向との関連性が指摘された。

消費賞味期限を決定する際の温度設定について、日本独自の基準と国際的な流通との違いが議論された。自社基準による検査項目の判断基準について、根拠となる情報源やガイドラインとの整合性に疑問が呈された。

●自社基準の設定と食品表示に関する議論

自社基準は業界ガイドラインや既存の指標を参考にしているが、明確な基準を持たない企業も多い。半数以上の中小企業や大企業が自社基準を持っており、ガイドラインがなくても運営できる可能性がある。カテゴリー4の常温保存食品には弁当など表示対象外の商品も含まれており、分類の見直しが必要かもしれない。自社基準の決定方法については経験に基づくものと、データに基づくものの割合は不明であり、詳細な調査は行われていない。

●食品の安全係数と期限設定に関する議論

実験データに基づく判断が重要であり、自社基準の選定理由や優先指標を調査する必要がある。微生物試験や油の酸化、化学物質の変化についても経験則に基づく検討が行われている。社内での理解不足が課題となっており、ガイドラインとの整合性を説明することに苦労している企業が多い。

冷凍品やフローズンチルド製品は既存の安全係数を超えている可能性があり、限界まで達していると考えられる。表示スペース確保と期限設定に関する組織内の問題は重要であり、消費者への情報開示方法についても議論されている。

●食品の賞味期限と消費期限に関するガイドラインの見直し

賞味期限や消費期限に関する情報開示の重要性が議論された。特に、食品ロス削減の観点からの取り組みが求められた。

冷凍食品における微生物検査について、成分規格として設定されていることが確認された。期限延長の理由として「技術品質上の課題」ではなく、「安全品質上の課題」と表現を変更する提案があり、今後反映されることになった。

食品表示設定ガイドライン見直しに向けた論点(案)が提示され、自ら必要な指標を選定するよう促す内容となっている。寄付促進と食品ロス削減との関連性について意見交換が行われ、消費者教育も重要な要素であると認識された。

●食品の安全性とガイドラインの見直しについて

大腸菌群数や大腸菌数の表記について、ガイドラインにおいて適切な指標を選定することが重要であるとの意見が出された。食品の安全性と品質を確保するためには、事業者が自らハザードを特定し、期限設定においてそのレベルを調査する必要がある。

安全係数については食品の特性に応じた設定が求められ、現行の基準(0.8以上)が必ずしも適切ではない可能性が指摘された。

消費者への情報開示や啓発活動の重要性が強調され、賞味期限や保存方法について理解を深める必要があるとの意見があった。ガイドラインは事業者向けであるものの、安全管理は消費者まで考慮すべきであり、そのための教育も必要とされている。

●食品の期限表示と寄付活動に関する議論

企業は消費者に対して責任を持ち、食品の取り扱いや期限表示についての情報提供が重要であるとの意見が出された。

消費者向けのガイドライン改正において、分かりやすい情報提供やリスクコミュニケーションを強化する必要性が指摘された。賞味期限を過ぎた食品の取り扱いについて、諸外国(イギリスやフランス)の事例を参考にしながら、日本でも社会的な認識を改めることが求められている。

モデル事業では、賞味期限切れ食品の流通システム構築や心理的検証が行われたが、中間支援団体からは抵抗感も示されている。消費期限と賞味期限の区別について他国での取り組み状況をまとめた資料提供が今後予定されている。

●低温流通における食中毒リスクとガイドラインの必要性

海外と日本の食品安全基準における考え方の違いについて、今後の対応が求められている。

リステリア・モノサイトゲネスは0℃でも増殖可能な食中毒菌であり、日本の低温流通設定(10℃以下)ではリスクがある食品も存在する。水分活性やpH値によって、冷蔵保管下でも食中毒を引き起こす可能性が懸念されている。

リステリア・モノサイトゲネスの認知度が低く、食品の期限設定に考慮されていないケースが多い。をチルド食品の長期間保存による増殖リスクについて、メーカーに認知してもらう必要がある。

【田代 宏】