緊急市民集会に立憲民主の議員4人 消費者庁、厚労省の担当官も参加

紅麹サプリ問題をテーマに、食の安全・監視市民委員会(佐野真理子・山浦康明共同代表)と(特非)日本消費者連盟(日消連)はきのう23日、健康食品の規制を求める緊急市民集会を衆議院議員会館で開催した。

一般食品と同じ規制でいいのか?(大西議員)

立憲民主党の川田龍平参議院議員、大西健介衆議院議員、松木謙公衆議院議員、川内博史衆議院議員も出席した。川田議員は「食の安全と安心を創る議員連盟」の事務局長を務めている。同議員はあいさつで、機能性表示食品については2015年の発足当時から注視してきたとし、「消費者庁も発足当時は消費者に成り代わって頑張っていたが、近年、企業の側の消費者庁に変わってしまった。天下りはもちろん、現役出向というかたちで、かなり食品メーカーから消費者庁に入ったり、消費者庁から食品メーカーに行ったりと、ベッタリになっているのではないかと思うほど、施策が食品メーカー側の立場に立って発言するようになってしまった」と同庁に対する危惧を述べた。

機能性表示食品制度の見直しに関するプロジェクトチームの座長を務める大西議員(=写真)は、「機能性表示食品にとどまらず、特定の成分を濃縮してカプセル等に入れて毎日摂取しているような食品は医薬品ではないが、一般の食品と同じ規制でいいのかという問題意識を持っている。皆さんから意見をいただきながら、本当に消費者が安心安全に摂取できる規制のあり方を考えていきたい」とあいさつした。

機能性表示食品は廃止し「その他の健康食品」の規制を(神山氏)

機能性表示食品が始まった時からずっと反対し続けてきたという、同委員会顧問の神山美智子弁護士(=写真)は、「機能性表示食品と健康食品の何が問題か」と題して問題提起を行った。

同氏は冒頭、『紅麹コレステヘルプ』という商品名について苦言を呈した。「“コレステロールを下げる”というのは医薬品。“コレステロールが高めの方に適する”と表示するのはトクホ」と説明し、コレステロールを下げる効果を暗示させる商品名について、「粒状の食品とは思えないような食品で、医薬品まがいの商品名が許されていることが一番の問題」と指摘した。

また、消費者庁が実施した「機能性表示食品に係る機能性関与成分に関する検証事業報告書(平成27年度)」の情報公開をめぐり、同委員会の佐野真理子共同代表が消費者庁と争っている裁判(上告中)にも言及。

情報開示請求に対し、ほとんど黒塗り状態で出てきた開示文書について、1審で勝訴したことでかろうじて閲覧できたページには「146品目164成分に関する定性分析も定量分析もできないものがたくさんあった。そういうことをぜひ知ってもらいたい」と報告した。

また、「医薬品的な効能を求めて健康食品を使ってはいけない。今回の事件を一過性では終わらせず、機能性表示食品制度は改正ではなく廃止する方向で検討してほしい」と訴えた。さらに、食品事故による被害者救済制度を検討するよう行政に求めた。

サプリメント法は将来の課題(消費者庁)

同集会には、消費者庁と厚生労働省の担当官も出席し、来場者やオンライン視聴者からの質問に答えた。

質問の中には、「錠剤・カプセル型のサプリメントを規制する法律は作らないのか」との質問もあった。消費者庁は質問に対し「問題があると考えている」とし、「いわゆる健康食品全体に法律というのは難しいと思うが、『機能性表示食品を巡る検討会』でも意見が出ているサプリメント法などについて、将来の課題だろうと思う」と述べたところ、司会進行を務める佐野共同代表は、「行政が言う“将来の課題”は“やらない”というふうに聞こえる」と皮肉った。

同じ質問に対して厚労省は、「食品衛生法を所管する立場として」と前置きして、「まずは(紅麹サプリの問題の)原因究明を図った上で、所管する食品衛生法規範の中でどのような規制ができるかを検討したい」と述べた。

「1つも質問に回答されていない。はぐらかさずイエス・ノー。あるいは進捗状況を回答してください。消費者(国民)が死んだんですよ! 消費者庁として国民の命を守る態度を示して欲しいです」、「ちゃんと問いに答えて欲しいですね」などと、質問をはぐらかす回答者に対するいらだちが視聴者に感じられた。参加した行政官は針の筵に置かれたような状態だった。

【解 説】

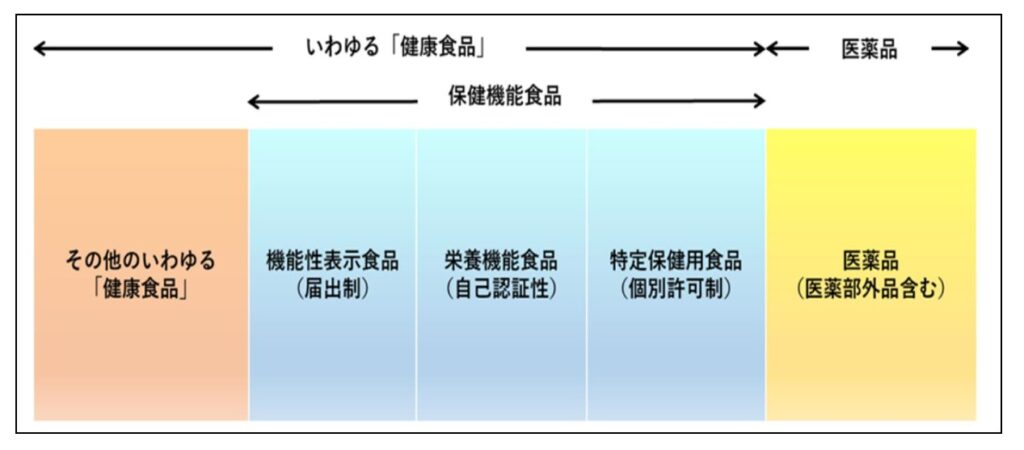

きのう行われた「機能性表示食品を巡る検討会」の報告書にも散見されたことなので触れておく。厚労省や消費者庁は、“保健機能食品”“機能性表示食品”“栄養機能食品”および“その他のいわゆる健康食品”までを「いわゆる健康食品」として分類している。

しかし、同検討会で提出された資料には、機能性表示食品といわゆる健康食品を別扱いしている。委員からの指摘も行われなかったが、省庁内できちんとしたコンセンサスが取れているのかどうか、疑問が残るところだ。この点については、「自治体とのコンセンサスが取れていない」など、早くからさまざまな方面からの指摘が行われている。こういう不備な資料が誤った憶測を生み出すことにつながりかねない。消費者の安全・安心を第一に心がけなければならない事態にあって、省庁間のコンセンサス、コミュニケーションも大事なことである。うがった見方として軽々に片付けてはならない出来事である。「こういう人たちに制度の将来を任せていいのか?」との声もある。

緊急市民集会の中では、機能性表示食品の普及がその他のいわゆる健康食品がはびこることへの歯止めになるという、行政官からの説明が行われた。

これに対して日本消費者連盟は、国民生活センターが統計を取っている「健康食品の危害相談件数推移」を紹介し、機能性表示食品制度が施行された2015年以降に相談件数が急増していると説明。「機能性表示食品による危害相談もかなり含まれるのではないか。私たちは、機能性表示食品制度を廃止するだけでなく、その上で『その他のいわゆる健康食品』を規制してほしいと訴えている」と消費者庁に疑問を投げかけた。

巡る検討会では、あくまで機能性表示食品における健康被害をめぐる対策について議論。そのために、その他のいわゆる健康食品や栄養機能食品、トクホに関する規制は検討されていない。

ただ、日本消費者連盟の主張にも一理ある。食品安全委員会の委員でもある科学ジャーナリストの松永和紀氏がいくつかのメディアで述べていることは、初期の段階で厚労省が原因物質の1つに挙げた「プベルル酸」が原因物質ではないという主張である。彼女は、もともと医薬品成分「ロバスタチン」と同一とみなされている機能性関与成分「モナコリンK」が何らかの悪さをした可能性があるという疑いを抱いているようだ。

モナコリンKについては2013年、国内のメーカーが関与成分としてトクホに申請したものの許可されることはなかった。その後、2020年6月に小林製薬が『紅麹コレステヘルプ』を消費者庁に届け出た後、翌年4月から発売している。その間、同社は2018年春から販売を始めた『紅麹コレトール』(=写真)という商品を21年1月に終売している。配合成分は機能性表示食品『紅麹コレステヘルプ』と同じ「モナコリンK」で、配合量も同じ2㎎である。当時のパッケージ写真はネットに残っているが、堂々と「モナコリンK」という成分名を表示している。

実は、小林製薬は機能性表示食品の届出において、機能性関与成分は「米紅麹ポリケチド」として届出している。同社はウェルネスデイリーニュース編集部の質問に対し、次のように回答している。

Q:届出情報において作用機序については「モナコリンK」で説明をしているのに、同成分を機能性関与成分にしていない理由は?

A:届出については行政と協議しながら適切な内容で構成している。なお、モナコリンKは化合物の一般名であり、本食品においては食品成分「米紅麹ポリケチド」としており、同一の成分となる。

機能性表示食品には、医薬品成分と同一の成分が別称で届出公開されているケースが他にもある。これはあくまで推測だが、小林製薬の場合、届出に際してモナコリンKを機能性関与成分として書類を作成したところ、消費者庁が厚労省に相談。厚労省がモナコリンKの名称ではNGを出したために、現在の米紅麹ポリケチドに着地点を見出したとも考えられる。医薬品成分と機能性表示食品の関係については、下記の関連記事「原因はプベルル酸?モナコリン?それとも?・・・」をご参照いただきたい。

さて、そこで考えられるのは、健康被害の原因が「モナコリンK」なのかという点である。これについてはごく早い段階で、日本腎臓学会のアンケート調査から、大半の患者が「ファンコニー症候群」を発症していることから、「モナコリンK」は同症状の原因物質には当たらないという見解と、モナコリンKが原因だと疑う医師らと両方の意見がある。

日本消費者連盟の仮説に基づくと、その他のいわゆる健康食品『紅麹モナトール』が販売されていた約3年間は何も起こらなかったが、機能性表示食品『紅麹コレステヘルプ』が発売されて3年後に今回の事故が起きた。その要因として、「悪玉コレステロールを下げる」という機能性表示が強く消費者にアピールしたという問題、そのことによる販売数量の拡大などが考えられる。

ただ、その他のいわゆる健康食品時代から購入していたヘビーユーザーが、有効成分を体に蓄積し続けた結果、健康被害を発症しやすくしていたという仮説も成り立つ。

3月29日の記者会見で小林製薬は記者の質問に対し、「モナコリンKの投与で間接的ではあるが、腎疾患を引き起こすことが報告されている」とし、一度は疑って医師のヒアリングを行ったところ、「生体検査の結果そのような症状ではない」と医師が回答した。医薬品と機能性表示食品との含有量の相違も理由に、会見に応じた同社はモナコリンKの可能性を消去したと答えているが、その後、モナコリンKの関与を指摘する識者も複数現れているのは事実である。モナコリンKと別の物質との相互作用によって発生した未知の成分によるイタズラという可能性も全く捨て切れない。

実際のところ、この件について真相は解明中だが、少なくとも、その他のいわゆる健康食品に比べて、誇大表示に陥りやすい機能性表示食品だからこそ健康被害につながりやすい環境が醸成されていたという日本消費者連盟の指摘を頭から否定するわけにはいかないだろう。

一連の話を総合すると、紅麹サプリによる健康被害の原因は今のところ不明だとしても、機能性表示食品制度の腑に落ちない側面は透かし見ることができたのではないか。そもそも、医薬品成分を別名で機能性関与成分として認めた時点で、国の関与は生じているわけである。「形式的なチェックしかしていない」と責任を回避する消費者庁、「審査されている」とする事業者と、「されていない」と言う事業者、このような制度のちぐはぐさがなぜ生じたのか? どこに矛盾があるのか? そもそも、なぜ成分名を変えなければならないのか? 消費者をだましたつもりでいるのか? 国はなぜそのような指導を行っているのか? この機会に、これら制度の負の部分もよくよく点検する必要があるのではないか。

【田代 宏】

(冒頭の写真:集会の画像キャプチャより、右から神山氏と佐野氏、省庁の担当官3人)

関連記事:原因はプベルル酸?モナコリン?それとも? あいまいな国の関与がもたらした制度の功罪

:神山美智子弁護士が消費者庁に喝! FSCWメールマガジン第106号で