紅麹サプリは食品か医薬品か? 薬機法と食品衛生法のはざまで揺らぐ法の境界線

医薬品と食品の境界を巡る議論が、紅麹サプリ事件を契機に再燃している。医薬品医療機器等法(薬機法)第2条が定める医薬品の定義は、「日本薬局方収載品」、「疾病の治療・予防・診断を目的とする物」、「身体の構造や機能に影響を及ぼす物」という3つの柱で構成され、いずれかに該当すれば法的には医薬品とみなされる。

紅麹サプリに含まれるモナコリンKは、医薬品スタチンと同一の化学構造を持つ薬理成分であり、第2条第3号に該当する典型例といえる。しかし厚労省は、2019年の課長通知を根拠に「食品として整理」し、大阪市もこれを追認した。だが、同製品が高モナコリンK産生株を用いて人工的に培養されたものである以上、伝統的発酵の枠内とは言い難い。制度の原則を逸脱した行政解釈ではないかとの疑問が湧いている。

医薬品定義の3つの柱とは

薬機法第2条における医薬品の定義は、以下の3つから成り立つ。

一 日本薬局方に収められている物

二 人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることを目的とする物

三 人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことを目的とする物

第二号は「目的」に着目した規定であり、疾病の治療・予防・診断を目的としているか否かによって判断される。

第三号は「作用」に着目した規定であり、身体の構造や機能に影響を及ぼす薬理的作用を有するかどうかで判断される。

この2つの規定は、医薬品該当性の判断において相互に補完的に機能している。すなわち、疾病に関する効能効果を標榜するか、あるいは薬理作用を有するかのいずれかに該当すれば、法的には医薬品とみなされる。

効能表示で“医薬品扱い”となる場合

食品であっても、効能効果を表示・宣伝することによって医薬品とみなされる場合がある。例えば「血圧を下げる」、「コレステロールを減らす」、「血糖値を抑える」などの表現は、疾病の予防・治療を目的とする効能効果と解され、第2条第二号に該当する可能性が高い。従って、無承認無許可医薬品として指導を受ける。

当然、食品として販売されていても、医薬品成分を含んだ製品は規制の対象となる。この点は、厚生労働省が示す「無承認無許可医薬品の指導取締りについて」(昭和46年薬発第476号)においても明確に整理されている。同通知では、「専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト」に掲げられる成分を含む製品は、それが天然由来であっても医薬品として扱うとされている。

モナコリンKは薬理作用を持つ成分

紅麹サプリ事件で問題となった成分「モナコリンK」は、世界的に使用されるコレステロール低下薬スタチン(ロバスタチン)と化学的に同一構造を有する。その薬理作用は「HMG-CoA還元酵素阻害作用」であり、血中コレステロール値を低下させる効果を持つ。従って、身体の構造や機能に影響を及ぼすことを目的とする物として、第2条第三号に明らかに該当する。

また、パッケージに「悪玉コレステロールを下げる」などという効能を示すキャッチが使用されていれば、疾病予防や治療を目的とした商品であることは否定できないものとみなされる。だとすれば、第二号(疾病予防)にも抵触している可能性がある。

ただし、同品が機能性表示食品として販売されていたとすれば、表示については消費者庁の「機能性表示食品等に関する届出ガイドライン」に示された基準をクリアしていたこととなる。よって、モナコリンKを高濃度に含むサプリメントを食品として流通させたことは、ガイドライン上は法的整合性を欠く行為とは言えないが、薬機法の定義に照らせば「医薬品とみなすべき」範疇に属すると言うことができる。

㈱薫製倶楽部(岡山県早島町)の森雅昭社長が大阪市に対して、昨年3月に健康被害を巻き起こした紅麹製品が食品として成立するか否かの法的判断を求めていることは既報のとおりである。

これに対して、大阪市保健所は11月5日、「厚生労働省により“医薬品等ではなく食品”と整理されており、食品衛生法の規制対象となる。従って本市は独自の見解を示す立場にない」との理由で同市独自の見解を避けたとされている。しかし、厚労省自身が医薬品定義の第2条を根拠として明確な線引きを行っていないため、この判断は制度運用上の“空白地帯”に依存したものではないか――。

2019年通知が示した“例外ルール”

厚労省は2019年(平成31年)3月15日、課長通知でQ&Aを改正している。

「医薬品の範囲に関する基準」に関するQ&Aについて(薬生監麻発0315第1号)では、「専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト」(以下「専ら医薬品リスト」という。)に収載されている成分を元から含有する野菜、果物等の生鮮食料品又はそれを調理・加工して製造された加工食品は、医薬品に該当すると判断されるのか」との問いに対して次のように答えている。

「専ら医薬品リスト」に収載されているものであっても、それが野菜・果物等の生鮮食料品(「専ら医薬品リスト」に当該生鮮食料品そのものが収載されていないものに限る。)に元から含有される成分である場合は、当該成分を含有している生鮮食料品の医薬品該当性について、当該成分を含有することのみを理由として医薬品に該当するとは判断せず、食経験、製品の表示・広告、その製品の販売の際の演術等を踏まえ総合的に判断する。

また、当該生鮮食料品を調理・加工(伝統的発酵を含む。)して製造された食品(伝統的発酵によって当該成分が含有されることとなるものを含む。以下「加工食品」という。)についても、当該加工食品の製造工程において、当該成分の抽出、濃縮又は純化を目的とした加工をしておらず、かつ、食品由来でない当該成分を添加していない場合は、前段と同様の取扱いとする」

すなわち、

① 成分を意図的に濃縮・抽出していないこと

② 医薬品成分を添加していないこと

③ 伝統的な製法に基づく食品であること

以上の3条件を満たす場合には「食品」とみなすという特例を設けたのである。

同ルールは、18年6月4日に政府の規制改革推進会議が取りまとめた答申に基づいたものだ。当時の安倍首相(故人)に提出された答申には「食薬区分および機能性表示食品制度の運用改善」が盛り込まれ「規制改革実施計画」に反映された。医療・介護分野においては、「食薬区分(昭和46年通知)の運用改善」、「機能性表示食品制度の運用改善」が主要項目として挙げられていた。翌年、この特例が設けられることになる。

例外規定の適用外となる理由

さて、ここで問題となるのが、モナコリンK含有サプリメントが果たしてこの例外規定の範囲内にあったのか、という点である。森雅昭氏は、小林製薬が販売した『紅麹コレステヘルプ』の製法を分析した上で次のように指摘している。

「30℃で4日+22℃で43日間という条件下では、伝統的紅麹の発酵とは異なり、微生物制御のバリアが存在しない。このような製法を“伝統的発酵”と呼ぶことはできない」と。

さらに、同製品に使用された紅麹原料は「高モナコリンK産生株」を用いたものであり、結果的に医薬品成分を高濃度に生成する目的を持って培養されたと考えられる。この場合、2019年通知の但し書きにある「抽出・濃縮・純化を目的とした加工をしていない」という条件に反し、例外規定の適用対象外となる。

「この時点で無承認無許可医薬品に該当するのではないか」との専門家の意見もあることを付け加えておく。

従って、両者の関係は次のように整理できる。

高モナコリンK含有食品への適用は、第1段階(原則)46通知において「モナコリンK=医薬品成分(スタチン類)」として医薬品に該当。

第2段階(例外)19年通知において、天然食品または伝統的発酵により自然生成されたものではないとして適用不可(人工的な培養・高濃度生成)。

つまり、問題となった紅麹サプリメントは原則規定の適用対象であり、2019年通知の例外条件(伝統的発酵・自然生成)には該当しない。

厚労省がこの19年通知を根拠に「食品として整理」した場合、それは通知の趣旨を誤って拡張適用した行政解釈と評価される余地がある。

業界関係者の中には「小林製薬の紅麹原料は伝統的な製造方法ではなかったのではないか。それを知った厚労省は、コンタミを原因としHACCPやGMPのテコ入れで幕引きを図ったのではないか。そうとしか思えない」と所管省庁の対応に首をかしげる関係者もいる。

法体系上は、46通知が「医薬品定義の原則」、2019年通知が「例外的運用の指針」という階層関係にある。

今回のように、「医薬成分を意図的に高濃度生成した製品」は、例外規定の保護を受ける性質のものではない。従って、19年通知を根拠に「食品」と整理した厚労省の対応、そして大阪市の回答は、制度整合性を装いながら原則を骨抜きにした行政上の逆転解釈と言えないだろうか――。

【解 説】

<食薬区分Q&A改正の経緯>

2019年3月15日、厚生労働省医薬・生活衛生局は「医薬品の範囲に関する基準」に関するQ&Aを改正し、「専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト」に掲げられた成分を含む天然食品・伝統発酵食品の取扱いを明確化した。この改正は突如行われたものではなく、2013年から6年にわたる規制改革と制度設計の積み重ねの延長線上に位置している。

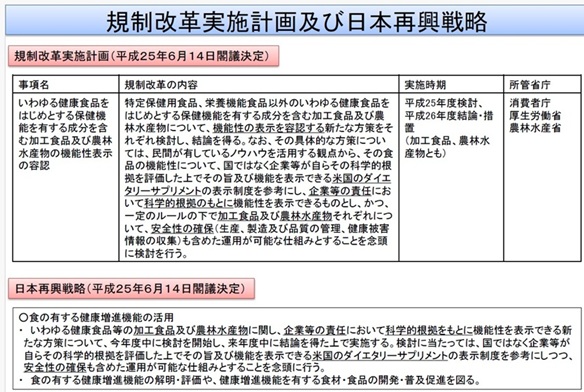

機能性表示制度の起点(2013年)

2013年12月、消費者庁食品表示企画課は「第1回食品の新たな機能性表示制度に関する検討会」の資料として「現行の食品の機能性表示制度及び規制改革の経緯」を示した。

同資料によれば、当時の制度では「栄養機能食品」と「特定保健用食品(トクホ)」のみが機能性表示を認められ、それ以外の“いわゆる健康食品”には効能表示が一切許されていなかった。

トクホは、ヒト試験を伴う厳格な審査を経て個別許可を受ける必要があり、申請には時間と費用がかかる。このため中小事業者にとって参入のハードルが極めて高かった。

一方で、安倍首相の肝いりで進められていた規制改革会議では、「規制改革実施計画」および「日本再興戦略」が同年6月14日に閣議決定されていた。そこでは、国民の健康志向を背景に「企業の責任において科学的根拠をもとに機能性を表示できる新制度」を創設するよう提言していた。

これが後に「機能性表示食品制度」として実現する原点である。

※消費者庁の公表資料より抜粋

業界側からの緩和要望(2017年)

機能性表示食品制度が2015年に施行されたのち、業界団体(一財)バイオインダストリー協会(JBA)は17年11月の規制改革会議の医療・介護ワーキンググループで、制度運用上の障壁を指摘した。特に問題視したのは、機能性関与成分が「専ら医薬品リスト」に該当する場合、届出が却下される事例だった。

そこでJBAは、昭和46年通知(薬発第476号)の解釈を見直し、食品由来成分の範囲を明確化するよう要請した。つまり、「食薬区分で医薬品として扱われる成分を含む生鮮食料品の機能性表示食品への届出」を可能にするよう提案したのである。これが、食薬区分の運用改善をめぐる行政間協議の出発点となった。

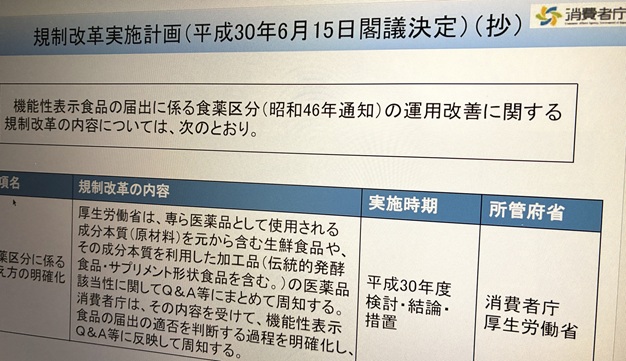

政府方針に「食薬区分の明確化」を明記(2018年)

2018年6月15日に閣議決定された「規制改革実施計画」では、初めて「食薬区分に係る考え方の明確化」が明記された。

厚生労働省と消費者庁が連携し、専ら医薬品リストに掲載された成分を含む食品(伝統的発酵食品・サプリメント形状食品を含む)の取扱いをQ&Aで明確化する方針が示された。同計画では、厚労省が医薬品該当性の基準を示し、消費者庁がそれを受けて機能性表示食品の届出判断に反映させる仕組みを整えることが求められていた。

Q&A改正による制度整備(2019年)

2019年2月28日、消費者庁食品表示企画課は「食薬区分(昭和46年通知)の運用改善」をテーマに、規制改革推進会議「医療・介護ワーキンググループ」で方針を説明した。この資料には、次の3段階の運用スキームが明示されている。

届出発生:事業者が専ら医薬品リストに掲げられた成分を含む機能性表示食品を届出。

照会・判断:消費者庁が厚労省に照会し、医薬品該当性の有無を確認。

適用範囲の明確化:厚労省は天然食品や伝統発酵食品で抽出・濃縮を目的としないものについては「医薬品に該当しない」と整理。

この方針を受け、19年3月15日、厚生労働省は「医薬品の範囲に関する基準」に関するQ&A(薬生監麻発0315第1号)を正式に改正した。

ここでは、天然由来の食品や伝統的発酵による加工食品であっても、抽出・濃縮・純化を目的としない場合は「医薬品としない」と明文化された。

制度間の力学とその帰結

このQ&A改正は、表向きには「届出の明確化」を目的とした技術的調整だったが、実質的には食薬区分の再定義でもあった。

2015年に創設された機能性表示食品制度が「企業責任型の自己認証制度」として拡大する中、医薬品成分を含む食品素材との境界が制度上の焦点となった。厚労省は伝統食品の例外を認めることで、食品側の要請に一定の歩み寄りを見せた格好である。

13年の制度構想から19年のQ&A改正に至るまで、機能性表示食品制度は「安全と自由」の間で揺れ続けてきた。行政の調整は、国民の健康志向と産業振興の狭間にあって、制度境界をいかに柔軟に運用するかの模索であった。同年の課長通知は、その均衡をとるための行政的折衷策だったといえる。

そして、24年3月に医薬品成分「モナコリンK」を含有した紅麹サプリメント事件が発覚することとなる。

【田代 宏】

関連記事:紅麹サプリ事件の横顔~舞台裏と教訓(1)

:紅麹サプリ事件の横顔~舞台裏と教訓(2)

:紅麹サプリ事件の横顔~舞台裏と教訓(3)

:紅麹サプリ事件の横顔~舞台裏と教訓(4)

:紅麹サプリ事件の横顔~舞台裏と教訓(5)

:紅麹サプリ事件の横顔~舞台裏と教訓(6)

:紅麹サプリ事件の横顔~舞台裏と教訓(7)

:紅麹サプリ事件の横顔~舞台裏と教訓(番外編)

:まだ続く紅麹サプリ事件(1)

:まだ続く紅麹サプリ事件(2)

:まだ続く紅麹サプリ事件(3)

:まだ続く紅麹サプリ事件(4)

:モナコリンは「食品」か「医薬品」か(前)

:モナコリンは「食品」か「医薬品」か(後)