国内サプリ市場、縮小から回復も微増 富士経済調べ、インバウンド需要好調も定期顧客の離脱響く

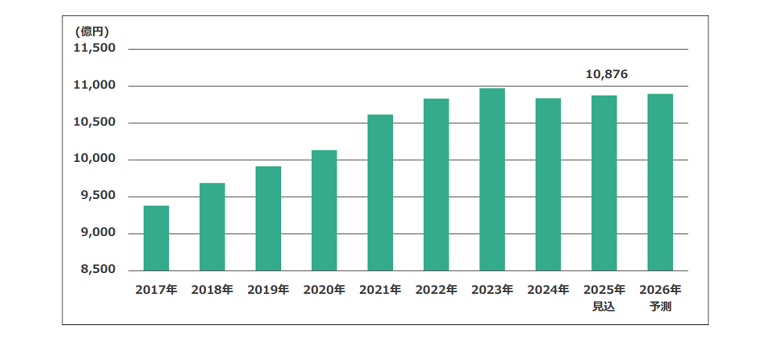

2025年の国内サプリメント市場の伸長率は微増にとどまる見通しだと、民間調査会社の㈱富士経済(東京都中央区)が11月14日に発表した。前年の2024年は一部サプリメントの健康被害問題で10年ぶりに市場が縮小していたなかで、25年は前年比0.4%増と回復するものの微増にとどまる見込みだという。市場規模は1兆876億円で、そのうち機能性表示食品が2,457億円を占める見通しだ。

「離脱した定期顧客の回帰が弱い」。富士経済は発表で2025年の国内サプリメント市場の概況をそう分析した。「販路の拡大によって新規顧客獲得につなげるなど復調するケースもみられるが、多数の定期顧客に支えられていた大手サプリメントメーカーでは回復が遅れるケースがみられる」という。

それでも同社の調査結果では、市場は前年比マイナスから回復に転じる見込み。その理由について同社は、「コロナ禍明け以降、インバウンド需要の好調が継続している」ことを挙げた。

しかし、インバウンド需要の好調がこのまま継続するかどうかは予断を許さない。中国政府が14日、当面の間、日本への渡航を自粛するよう国民に呼びかけた。高市早苗首相の台湾有事を巡る国会答弁に対する対抗措置とみられている。現時点で訪日中国人観光客がどれだけ減少するかは見通せないが、事態が長期化すれば好調なインバウンド需要を大きく押し下げる要因になり得る。

機能性表示食品市場も微増、新商品展開の動きが鈍化

富士経済は14日の発表で国内サプリメント市場について、「コレステロール対策やそれに近い訴求である生活習慣病予防関連が苦戦している」との分析を示した。だとすれば、悪玉コレステロールを下げる機能を訴求していた機能性表示食品のサプリメントに生じた健康被害の問題が尾を引いている。またダイエット関連のサプリメントについて、「ダイエットコーヒーなど食事制限を必要としない手軽さが人気の抑制系・燃焼系商品が好調」であるものの、肥満症治療薬など「より効果期待感の高いメディカルダイエットへの需要流出がみられる」と指摘した。

一方、「メインターゲットであるシニア層のサプリメント離れが危惧される」中で、今後「伸びが期待される」と評価したのはグミ形状のサプリメントだ。「SNSのプロモーションなどにより若年層の需要を獲得している」という。

ただし、商品に配合した成分の機能を訴求しながら需要を獲得するのであれば、来年9月に完全施行を控える機能性表示食品のサプリメントのGMP(適正製造規範)義務化への対応を迫られる可能性もある。配合成分の機能の発現を意図して開発したグミはサプリメントに該当するか否か、事業者の判断が問われる。

同社は発表で、2025年の機能性表示食品市場について「微増にとどまるとみられる」と説明した。健康被害問題を受けた制度改正などにより、「メーカーでは既存商品の販売継続を優先して進めたことから新商品展開の動きは鈍化している」ことを要因に挙げた。また、「商品展開数が多い大手メーカーでは商品整理を進め、一部商品の販売を終了するケースも出ている」とも指摘した。制度改正で「販売継続のためには機能性に関する自己点検や再評価が必要になった」ためだという。自己点検や再評価にあたっては、表示する機能性のほか、安全性や商品の製造・品質管理などについても行う必要がある。

また、機能性表示食品市場の今後については「小幅ながら市場拡大が続く」と予測。その理由については、「成分名で指名買いされるような話題性のある成分でない限り、メーカーにとって機能訴求による商品価値の提案が最も有望な方法であることは変わらない」としている。

同社は昨年10月、2024年の国内サプリメント市場について、前年比1.4%減の1兆606億円との見込みを発表していた。同社の調べで減少は2014年以来10年ぶりのことだった。

【石川太郎】

(文中の図:富士経済調べによると国内サプリメント市場の推移。同社の報道発表資料から)

関連記事

:国内サプリ市場、10年ぶり縮小か 富士経済調べ、24年「顧客離脱・消費マインド低下」

:機能性表示食品の24年市場規模 富士経済、前年比5%増の7,274億円見込む

:機能性素材「2032年」市場規模は? 富士経済、24年比16%増の2,197億円と予測