どうなるCBN規制 事業者団体が反対意見、販売等禁止の指定薬物化に「科学的根拠あるか」

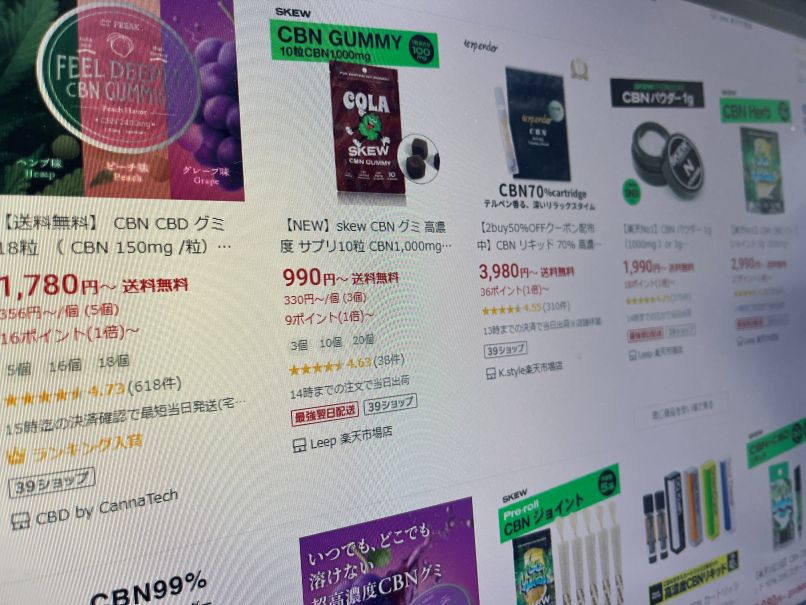

大麻草に含まれるカンナビノイドの一種、カンナビノール(CBN)が、医薬品医療機器等法(薬機法)に基づく「指定薬物」に指定される可能性が高まっている。指定されると、医療目的など一部の用途を除いて、同物質を含む製品の製造・輸入・販売・所持・使用などが禁じられる。ECモールでは、CBN含有を訴求するクッキーやグミなどの食品から、ベイプやクリームなどの雑貨類まで多種多様な商品が多数販売されており、指定薬物化が事業者や消費者に及ぼす影響は甚大だ。カンナビノイドに関わる事業者団体が指定に反対している。

厚労省の薬事審議会、指定薬物に指定が「適当」

薬機法を所管する厚生労働省の監視指導・麻薬対策課は10月29日、CBNを指定薬物に指定する改正省令案を公表するとともに意見募集を始めた(同日付け既報)。募集期間は11月27日まで。その後12月中旬に改正省令を公布、さらにその「10日後」にさっそく施行するスケジュールを同課は示している。

これまで何ら規制されず、事業者が自由に販売できてきたCBNを含む食品などの商品が、改正省令案の公表から2カ月程度で、販売も所持も使用も禁じられる事態になる。厚労省が示す期日で実際に施行されれば、事業者や利用者の混乱は必至だ。現在市場に流通しているCBN配合食品などの品目数は不明だが、CBNと近しい関係にあるカンナビジオール(CBD)を取り扱う事業者によると、少なくとも5年ほど前から日本での流通が始まっていたという。ECモールでの販売状況を見ると、流通品目数は相当数に達していると考えられる。

指定薬物は、いわゆる「脱法ドラッグ」を迅速に取り締まるために、2007年、薬機法に新規導入された制度だ。同法の条文ではこう規定されている。「中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用(中略)を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物として、厚生労働大臣が薬事審議会の意見を聴いて指定するもの」(第2条第15項)。

厚生労働省によると、薬事審議会の指定薬物部会は、10月28日開催の部会(非公開)でCBNの指定薬物化を審議し、指定が「適当」と答申した。これを受けて同省は、同物質を指定薬物に指定する省令改正案に対する意見募集の手続きを即日開始。また、答申を受けて同省は、CBNについて、「精神毒性を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物であることが認められた」と主張しつつ、消費者に対し、「購入、使用を避けるなど、当該物質を含有する製品の安全性にご留意いただきますようお願いいたします」と注意喚起している。省令改正案に対する意見募集の段階で、実質的に規制を始めた格好だ。

なぜ規制、事業者団体「精神作用極めて低い」と主張

そもそも、それまで未規制であったCBNを指定薬物に指定し、販売などを全面的に禁じるという、一足飛びの規制が検討されたのはなぜか。

背景には、今年5月に国内で発生した、大学生がクッキーを食べた後に建物の2階から飛び降り、大けがを負った事件があるとされる。そのクッキーには CBNが配合されていたとされるが真偽は不明だ。読売新聞オンラインは7月17日付の続報で「厚生労働省がクッキーに含まれていたとされる成分を調査していることがわかった」などと報じている。

CBNは、大麻草中の規制物質(麻薬及び向精神薬取締法で規制)で、強い精神作用を持つTHC(テトラヒドロカンナビノール)が自然に酸化・分解して生成される天然カンナビノイドとされる。また、「精神活性作用が極めて弱く、睡眠改善や鎮痛・鎮静作用を目的に国内外で広く健康補助用途として利用されている成分」でもあるという。そう主張するのは、CBDなどカンナビノイドに関係する国内8団体が今年8月に立ち上げた「日本カンナビノイド関連団体連盟」(JCF)だ。

JCFは、厚労省がCBNを指定薬物として指定する省令改正案を公表、意見募集を開始したのと同じ日、CBNの指定薬物化に反対する意見を表明。また、「CBN規制(指定薬物化)に関する考察」と題した資料をホームページに公表し、CBNは精神作用が「極めて弱く」、かつ、「世界的に規制対象外であり、日本国内でも5~6年以上の安定した流通実績を持ち、コンプライアンス遵守の企業が誠実に商品開発をした結果、ユーザーに受け入れられ、市場規模も年間100億円規模に成長してきた歴史があります」などと主張した。

JCFはまた、CBNの指定薬物化を巡る「規制プロセス」を疑問視。「指定薬物として規制する科学的根拠や十分なエビデンスは示されていません。厚生労働省がどのような調査・検証を実施したのか、その手法や結果の詳細も公表されていない状況です」としつつ、「これまでに報告されている事故件数や事例の内容も明らかにされておらず、CBN摂取と健康被害の因果関係が立証されたケースは確認されていません」などと主張し、「リスクに応じた管理(含有量上限や販売ガイドライン)」を検討するよう厚労省に求めている。

仮に、CBNが指定薬物化されると、極めて微量だとしてもCBNが検出された製品は「違法ドラッグ」となる恐れが生じる。極めて微量だとしても食品中に医薬品成分が検出されると薬機法違反(無承認無許可医薬品)の恐れが生じるのと同じような構図だ。ある有識者は「検出されたら即違法とするようなゼロベースの規制は行き過ぎだ」とし、「濃度や摂取量の基準を設けずに全面的に排除するのは科学的合理性を欠く」と指摘する。

ただ、CBNを1,000mgも含むクッキー等の製品が販売されている市場の実態を見て、「明らかに過剰摂取を促すものであり、販売禁止を検討すべき水準」と警鐘を鳴らす声もある。また、「精神作用を持つような成分は、少なくとも食品から切り離すべきだ」とする意見も聞かれる。他方で、過剰摂取を防ぎつつ、適量範囲での利用を認める柔軟な制度設計を求める意見も出ている。

厚労省、患者の使用には配慮

CBNなどカンナビノイドを含む製品は、難治性のてんかん患者らが使用している場合が少なくないとされる。このため厚労省は、CBNが指定薬物に指定された場合の措置として、「CBN製品を使用する必要性があると医師から診断された疾患の患者に限り、所定の手続きを行うことで、CBN製品の使用等を認める」方針を示している。

一方で、商品の廃棄などを迫られることになる事業者や消費者に対する特段の配慮は示していない。カンナビノイド業界団体の1つである(一社)全国大麻商工業協議会は今年6月、他の関連業界団体と連携して「CBN製品の責任ある取り扱いに関する共同自主規制宣言」を発表、また、業界自主指針として「CBN含有食品ガイドライン」も取りまとめた。そのように自浄作用を効かそうする業界団体の取り組みを尻目に、CBNの指定薬物化に向かおうとする厚労省。事業者を中心に多数の反対意見が寄せられることも予想される省令改正案のパブリックコメントにどう答えるのか。今後の成り行きが注目される。

【石川太郎】

(冒頭の写真:多数のCBN製品が販売されているECモール)

関連資料

:「CBNの指定薬物化に関するCBD議連の議論について」(JCFのウェブサイトへ)

:「CBN製品の責任ある取り扱いに関する共同自主規制宣言」(全国大麻商工業協議会のウェブサイトへ)

関連記事

:厚労省、CBNを「指定薬物」に追加へ

:国民生活センター、THCHは「指定薬物です!」

:【座談会】これからのカンナビノイドを語ろう