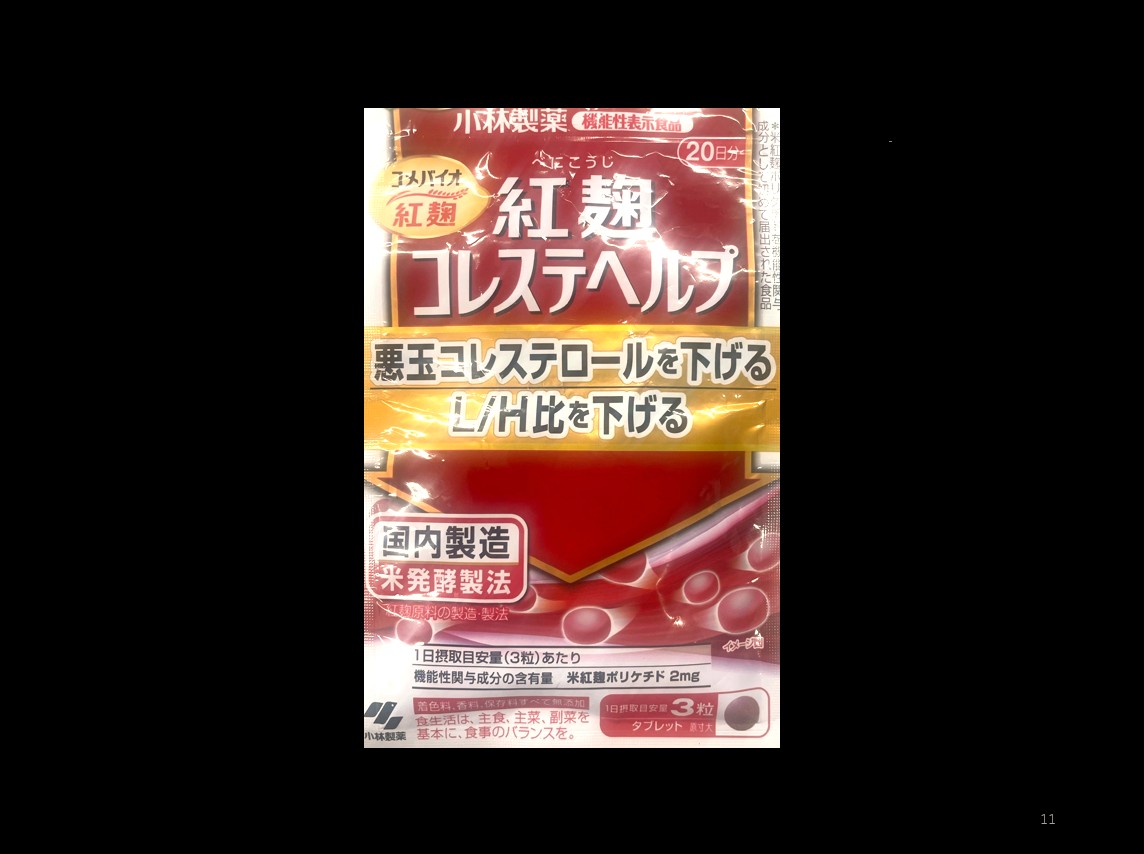

まだ続く紅麹サプリ事件(4) 行政判断の幕引きと残された科学的疑問

厚生労働省が示した「プベルル酸が主原因」との結論は、はたして健康被害の全体像を説明し切れているのだろうか──。

前回までの記事で明らかにしてきたように、厚労省は小林製薬から提供されたデータに基づき、プベルル酸の毒性を検証。7日間試験と28日間試験を通じて「腎毒性が確認された」として、食中毒調査を終了させた。それはなぜか?

プベルル酸に収束した調査の構図

これには「相乗毒性」や「複合毒性」の可能性を意図的に排除したかのような行政判断が見え隠れしているが、それはひとまず置くとして、厚労省は食中毒として処理し、今後は同省から消費者庁に移管した食品衛生基準審査課が規格基準を設定する作業に入る。

筆者が厚労省に取材した際、同省幹部は次のように述べた。

「我々はあくまで食中毒調査をしている。食中毒調査とは、主な原因物質を見つけて“製品を止める”ところで終わるもの――」。

この説明からは、健康被害の全体像を明らかにしたり、再発を防ぐための包括的な検証といった作業は、行政の責任範囲には含まれていないことが分かる。

その結果、相乗毒性や複合毒性の可能性に関わる「脱毛」や「虫垂炎」といった症状に苦しむ患者の補償は、小林製薬の判断に委ねられるかたちとなっている。そして、その判断の基準として用いられているのが、同社自身が自らの試料を使って実施した試験データに基づく結果だというのである。

食中毒調査の役割と限界

厚労省は今月9日の取材で、「プベルル酸が主原因であるとの判断の下、相乗毒性の検証までは実施しない」と筆者に対して明言したのである。そして、食中毒調査なるものがどういうものか、以下のとおり説明した。

「通常は自治体が判断するが、原因がどうこうよりも“まず止める”それが第一だ。今回の場合、大阪市が担当自治体ということになって、大阪市の方でいろんな調査をかけても全然問題ないのだが、ただ(今回は)通常の食中毒と違って、今まで想定があまりなかった物質というふうに、小林製薬の最初の報告書であったので、それに特化し、それに重点を置いて調査が始まるわけだが、やっぱりその段階で、今まで考えられなかった物質であれば、自治体の通常の調査能力では原因物質を突き止めるというのは無理。だから厚労省も当然一緒にやったということになる。

それで、あくまでも“食中毒調査”になる。そこで一番大事なのは“モノ(の流通)を止めること”。その当時も、モノをどうやって止めるかというと、小林製薬から報告された『紅麹コレステヘルプ』などの3製品をまず止める必要がある。それ以外のものについても、同じ原材料を使って、同じぐらい入っているのであれば、当然そういう報告があるかもしれないので、それについて調査をかけた。幸い、同じような健康被害の報告はなかった。じゃあ他のものはいいだろう、この3製品限定でいいだろうということになり、これは普通の食中毒でも一緒だが、原因が分からなくても分かっても、その食品が危ないということであれば、回収命令などをかける必要がある。

自治体は、原因が分からない食中毒でも、明らかに疫学的にこのお店だと思えば、食中毒の疑いとして営業停止命令とか回収命令とか、通常かけることはできるが、一般論としては病原物質などが分からないと、かけづらいことになる。

今回、大阪市の場合には、おそらく、今まで出たことがないものなので、それが食品衛生法第6条(不衛生食品等の販売等の禁止)に関する「危ないもの」として扱っていいかどうか、判断に迷ったのではないか。だから国の方で大阪市に対して、「食品衛生法第6条と我々は思う」と言う通知を出して、それに基づいて大阪市も回収命令などをかけた。だから、食中毒のまず第一の“止める”ということに関しての作業というのは、その段階でまず終わった。

あとは直接的な原因がどういったものなのかということ。その原因を、後付けになるが、調査していくことになるというのがまず大前提。

原因を調査していく時に、新しい物質なので、5月の時点ではもうプベルル酸、その他に2つの物質。我々は「Y」と「Z」と呼んでいるが、2つの物質がどうもピークとして上がっている。なので、プベルル酸も可能性はあるのだけれども、そのピークとして上がっているY・Zというのも調べる必要があるということで、その3つの物質を調べていくことにした。

調べていく時に、我々は“食中毒の調査”なので、食中毒の大まかな原因が大事。主となる食中毒の原因物質は何か、ということを調べる。だから、原因を1から100まで全部調べる必要があるかということでは、必ずしも『ない』と思っている。

そうした中で、7日間の試験Y・Zなどもやった上で、腎臓学会が言っている、あるいは大阪市が人でいろいろな症状が出ていると言う中で、主な症状というのはやっぱり“腎毒性”だということで、その腎毒性が主として発現する物質というのは何だろうという時、プベルル酸とYとZを7日間試験で見た時に、プベルル酸であろうという結論が得られたということになる。

だから、食中毒の調査としては、その段階で主な原因はプベルル酸であって、それに基づいた腎毒性がこの食中毒の主たる原因であるというふうに判断している。確かに、おっしゃるように、90日間試験をやる必要があるのではないかとか、もともと入っているモナコリンKとプベルル酸が一緒にあるから相互作用(上乗せ作用)があるのではないかとか、さらに、(健康被害の症状が)相乗効果で強まっているのではないかとか、あるいは発がん性も調べる必要があるのではないかとか、いろいろある。しかし食中毒の調査としては、“主の要因が何かと分かった時点”で、そこで終了だと思っている。

例えば、7日間試験とか28日間試験とかで腎毒性以外に胃の症状も出ている。9月4日開催の部会で報告があったとおり、胃の症状が出ているということだが、それに特化して何か、“胃だ!”みたいな話は、全く我々は関係ないと思っている。

『プベルル酸じゃないでしょう』なんて私も思っていないし、『明らかにプベルル酸でしょう』とも思わない。

28日間試験とかで胃の症状が出たといって、あくまでも動物実験であって、それに特化して、胃がどうかということを考えてはいない。症状の1つとして動物実験で出てきたということになる。だから、別に今まで(公表せずに)出さなかったとか、そういうことは全くない。症状の1つとしては捉えている」

行政的終結と科学的未解明の乖離

厚労省が語る「食中毒調査の終結」は、あくまで行政的な「終わり」に過ぎない。相乗毒性の検証、ヒトと動物の反応差の解明、モナコリンKとの関係性など、科学的な未解決の問いは数多く残されたままである。

そもそも、「健康被害の再発防止」という本来の目的に立ち返れば、腎毒性のみに焦点を絞って“主原因”を見出すだけでは、不完全ではないか。プベルル酸単独での毒性評価が不十分なまま、「主たる原因」として処理されていく過程には、科学的納得性よりも行政的都合が色濃くにじむ。

筆者が連載第1回で提示した「3つの問い」は、いまだ明快な答えを持たないままである。厚労省の判断は、被害者1人ひとりの多様な症状や背景に対して、本当に十分な説明責任を果たし得たのだろうか。今回の調査体制が、将来的な健康リスクの予見や管理にどれだけ活かされるのか、その道筋もまだ不透明だ。

だが、たとえ行政の調査が幕を下ろしたとしても、真相解明の探求はここで終わるべきではない。むしろ、今後こそが「紅麹サプリ事件」の真の入口である――。次なる検証と報道が、新たな扉を開くことを願ってやまない。

(了)

【田代 宏】

関連記事:まだ続く紅麹サプリ事件(1)

:まだ続く紅麹サプリ事件(2)

:まだ続く紅麹サプリ事件(3)

:まだ続く紅麹サプリ事件(4)

:まだまだ続く? 紅麹サプリ事件 厚労省資料に欠けていた“胃毒性”所見