まだ続く紅麹サプリ事件(3) 拙速な調査と企業依存に残る疑念

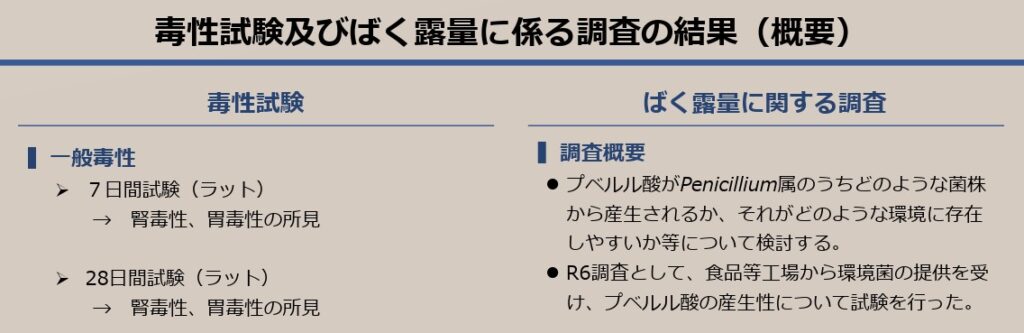

厚労省が「主たる原因はプベルル酸である」との見解を打ち出した背景には、小林製薬が提供したプベルル酸の毒性試験データの存在があることが明らかになった。この試験結果を糸口として、厚労省は「腎障害の原因物質はプベルル酸である」と結論付けた。だが、その試験はわずか7日間の反復投与に過ぎず、実際の被害者の摂取状況や発症までの経緯を考慮すれば、あまりに短期間での調査は拙速に失したのではないか――。

厚労省の判断を左右した「企業データ」

既報のとおり、厚労省が実施したとされる7日間試験のうち、プベルル酸については小林製薬側が行ったデータを使用していたことが明らかとなった。一方、未知の化合物「Y」、「Z」については、厚生労働科学研究(厚労科研)として国立衛生研でも実施しており、「毒性は確認されなかった」との結果が報告されている。この結果を踏まえ、「プベルル酸が唯一、腎毒性を示した物質である」というかたちで因果関係が一気に収束していくという構図に見える。

ところが、その前提となる「プベルル酸の毒性試験」は、厚労省が自ら実施したものではなく、小林製薬が提供したデータに依存していた。こうした事実に疑問が噴出するのは当然である。

ある関係者は、「当事者のデータをそのまま使うなど理解に苦しむ。国の機関として自主性も責任感も欠如しており、情けない限りだ。こんな姿勢では、業界のルール作りや将来像の共有を委ねることなど到底できない」と、厚労省の姿勢を痛烈に批判した。このように、行政機関が採取・検証したデータではなく、加害企業が持ち込んだ解析結果を基に、被害の主因を断定してしまう手続きは、少なくとも中立性において問題をはらんでいる。

そもそも厚労省が厚労科研の報告書(案)を受け取ったのは今年3月末とされるのに、同省はそれより半年以上も前の昨年9月18日に「報告書のとりまとめを待たずに公表した」(厚労省)と説明している。これでは、何を急いだのか不明なまま、時系列の不整合が拙速さを際立たせている。

前稿も紹介した9月18日付の公表資料には「プベルル酸が腎障害を引き起こすことが確認された」と明記されているが、この資料自体、いかにも国立衛生研が実施したかのような体裁になっているものの、実際には小林製薬が提供したデータに依拠した判断だった。

不整合を残した公表の時系列

また消費者庁は、9月4日の食品衛生基準審議会で28日間の亜急性毒性試験の結果を公表したが、そこには7日間反復投与試験についても「腎毒性」に加えて、「胃毒性」の所見が記載されていた。これは9月18日時点では公表されなかった情報である。肝心な事案を後になって小出しにする行政の対応は、きわめて不透明であり、信頼を損なうものと言わざるを得ない。

腎毒性偏重で切り捨てられた症状

実際の健康被害では、「腎毒性」以外にも、「倦怠感」、「体の痛み」、「おう吐」、「かゆみ・発疹」、「腹痛」、「頭痛」、「下痢」、「発熱」、「月経不順」など多くの臨床報告が大阪市の調査で分っている。果たして、それらに関する検証を国は行ったのだろうか?

「脱毛、虫垂炎を訴える患者を診察した」という「いとう王子神谷内科外科クリニック」の伊藤博道院長は、「最初の段階は、けっこう倦怠感が強くて吐き気、嘔吐、下痢で、もうなんというか普通に寝込んでしまうような感じなのです」と続ける。「本人は、夢にも紅麹サプリメントが原因だと思ってないし、腎臓だと思っていないわけです。尿が泡立つとかというのは、その後になって浮き彫りになってくるような症状であって、必ずしも尿の症状が第1に来るとか、際立つとか、そういうのではなくて、全身の状態がものすごくだるくなる。むくむ、頭痛もあるし、吐き気もある。食事も摂れなくなってしまうので、紅麹サプリなんか飲んでいる場合じゃないとなる。こんなのもうとてもじゃないけどまずくて飲めないというのが患者さんの声でした。

だから、それは腎障害だけで説明ができるというよりも、私の印象は、ファンコニー症候群の症状は多少吐き気があるとしても、そんなに全身状態が悪くなるのかと思うのですよ。だから、消化器の症状があるのは間違いない。お腹も痛くなるし、もう食べられなくなるし、吐くし、そういう中で考えたら、虫垂炎が起こってもおかしくないと思います。消化管にもかなりダメージが来ていて、吐くわ、お腹が痛いわ、熱は出るわ――という状態ですよ、重い人は。だからそれを考えると、それは腎障害だけじゃないのですよ。どう考えても・・・」

しかし、厚労省の幹部は取材に対し「そのような情報は特に取り上げる必要がない」との認識を示している。

また、同省は「原因物質がプベルル酸であると判断した時点で、食中毒としての調査は完了している」と述べ、モナコリンKとの相乗毒性や他成分との複合毒性についての検証を行わない方針を明言している。

筆者の取材では、厚労省は「健康被害が拡大する可能性のある製品を迅速に止める」ことを最優先にしたと説明し、「その目的は果たされた」との立場を崩そうとしない。だが、それは「事後的な再発防止」や「健康被害の真因解明」よりも、「行政判断としての迅速性」に軸足を置いた対応だったと言えないか――。

本来であれば、全製品ロットの無作為抽出、複数成分の分析、さらには長期毒性試験や相乗効果の検証が求められるはずだった。だが、そのような科学的精査は行われていない。

「加害者側企業のデータに依存し、単一物質の短期毒性試験で結論を出すことは、食品行政として極めて危うい」との専門家の指摘もある。しかも、腎障害のみに注目し、それ以外の健康被害を「副次的な症状」として切り捨てるような姿勢は、被害者に対する誠実な対応とは言い難い。

では国はなぜ、プベルル酸を原因物質と決め付けて、その後の原因究明を止めたのか? 次回、厚労省の論理に焦点を当てる。

(つづく)

【田代 宏】

関連記事:まだ続く紅麹サプリ事件(1)

:まだ続く紅麹サプリ事件(2)

:まだ続く紅麹サプリ事件(3)

:まだ続く紅麹サプリ事件(4)

:まだまだ続く? 紅麹サプリ事件 厚労省資料に欠けていた“胃毒性”所見