まだ続く紅麹サプリ事件(2) プベルル酸決め打ち調査の疑義

「ヒトにおいては死亡例まで出ているが、高用量のプベルル酸を投与した動物試験では、死亡またはそれに準じるような重篤な障害は見られていない。プベルル酸とモナコリンKとの相乗作用を検証する必要はないのか」──。筆者は厚生労働省の担当官にそう問いかけた。

早くから固まった「プベルル酸主因」説

今回の紅麹サプリメントによる健康被害の調査では、単独成分による毒性で説明しようとする姿勢が際立っていた。だが、製品中には複数の成分が含まれており、それぞれが健康被害にどのように関与していたのか、複合的に検証すべきではなかったか。特に、モナコリンKにはスタチン系成分として腎毒性のリスクがあることが知られており、共存するプベルル酸などの物質と相互作用を起こす可能性は、科学的には十分に考慮されなければならない。

筆者が入手した複数の資料や証言からは、調査の初期段階ですでに「プベルル酸が主原因である」との見立てが省内で固まっていた様子がうかがえる。それは3月29日に開かれた小林製薬の事件発生後2度目の記者会見中に、同社が決して明かさなかった「未知の物質」について、厚生労働省が“プベルル酸”という物質の存在を明らかにした時に始まったとも言える。前日の28日に、小林製薬は厚労省に対して「プベルル酸の可能性が高い」との情報提供を行っていたというのである。

厚労省はこの時からすでにプベルル酸に着目し、その毒性確認のために動物試験を委託。7日間および28日間の反復投与試験を実施した。前稿で書いたとおり、プベルル酸の毒性試験は小林製薬が実施している。その結果、プベルル酸では腎毒性が確認された一方で、未知の物質「Y」、「Z」では毒性が認められなかった。この結果を根拠に厚労省は、国立衛生研で行った厚生労働科学研究による報告を待つことなく、プベルル酸を「主犯格」と位置付ける方針を明確にし、9月18日に公式サイトで公表した(下図参照)。

科学的検証より「幕引き」優先か

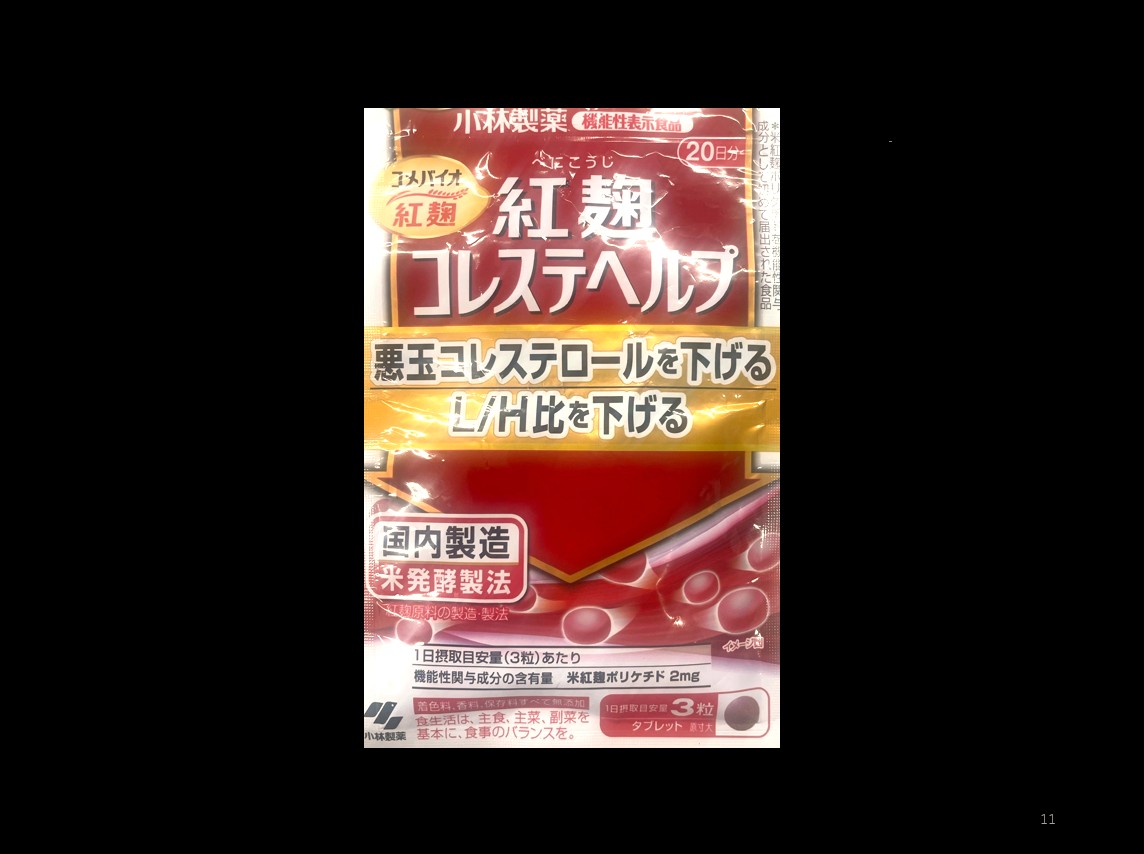

2024年4月9日に行われた厚労省と(一社)日本腎臓学会の記者会見において、同学会の南学正臣理事長は、同日現在で把握している症例を公表。半数以上が倦怠感、食欲不振、尿の異常に気付いて受診、無症状で健診で発見されるケースもある。特徴的な症状として、カリウム・リン・尿酸の異常があり、腎機能低下を伴うことが多いとし、ファンコニー症候群の疑いがあるとの見解を示している。そして、紅麹サプリ『コレステヘルプ』による同症候群は通常とは違い、たんぱく尿が多いと述べている。

このように、大阪市や日本腎臓学会による調査において、被害者の多くに「腎障害」が疑われたことが厚労省の判断に拍車をかけた。だが、被害者の症状は「発熱」、「かゆみ」、「発疹」、「腹痛」、「おう吐」など20種類以上に及び、そのうち腎障害に分類されるのは一部にすぎない。

もし、モナコリンKが原因であれば、スタチン系製剤が関与する「横紋筋融解症」といった症状が出るはずだという考えから、モナコリンKの関与は排除された。だが、果たしてそれでよいのか――。専門家の中には、プベルル酸とモナコリンKの相乗毒性の可能性について早い段階から指摘していた者もいる。

実際、筆者が厚労省に対して行った取材では、「相互作用の可能性は否定しないが、目的外」と明言した。そして、その理由として「相互作用まで調べるのは行政による調査目的から外れる」と説明したのである。

つまり、厚労省の調査スタンスは、「主たる原因を突き止める」ことにとどまり、それ以外の因子──相互作用、複合毒性、腎毒性以外の諸症状など──は一切考慮しないという方針を貫いたということになる。

加えて、試験に用いられたプベルル酸の毒性データは、小林製薬自身が実施した試験を基にしていた。厚労省は「データに問題がなかったのでそのまま使った」と述べるが、加害企業から提供されたデータが調査の基盤となることの危うさについては、改めて指摘するまでもないだろう。

これら一連の動きが「見込み捜査」──つまり、プベルル酸を犯人と決め打ちした上で、それを裏付ける証拠だけを積み上げる構図に陥っていなかったか。仮にそうであるなら、科学的な検証とは程遠く、むしろ行政の都合による「早期幕引き」のためのストーリーの構築だったと指摘されても仕方がない。

次回は、厚労省がこの調査方針にどのような説明責任を果たそうとしているのか、筆者の取材をもとに検証していく。

(つづく)

【田代 宏】

関連記事:まだ続く紅麹サプリ事件(1)

:まだ続く紅麹サプリ事件(2)

:まだ続く紅麹サプリ事件(3)

:まだ続く紅麹サプリ事件(4)

:まだまだ続く? 紅麹サプリ事件 厚労省資料に欠けていた“胃毒性”所見

-674x1024.jpg)