プベルル酸“胃毒性”の真相と28日間試験の謎 【続】消費者庁「令和7年度 食品衛生基準審議会報告」

9月4日に開催された食品衛生基準審議会において、紅麹サプリ問題の核心となるプベルル酸の毒性に関し、いくつかの不自然な点が浮かび上がった。7日間ラット試験に「胃毒性」の所見が追記されたにもかかわらず、部会ではその説明が一切なされず、28日間試験の実施も唐突に明かされた。この流れは、過去に繰り返し指摘してきた「腎毒性以外の可能性」を裏付けるものであり、行政対応の齟齬を浮き彫りにした。さらに厚労省と消費者庁による“分業体制”のあり方には、業界関係者からも懸念の声が上がっている。

「胃毒性」の追記、説明なき部会

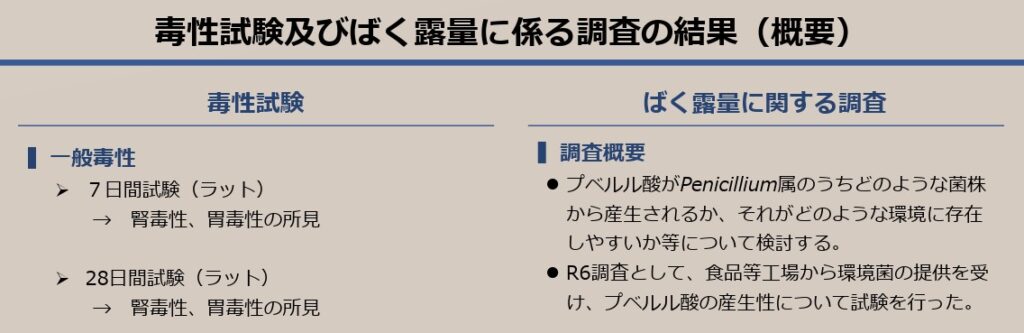

消費者庁が開催した「第1回食品衛生基準審議会食品規格・乳肉水産・伝達性海綿状脳症対策部会」における、プベルル酸を議題にした会合では不自然な点が目に付いた。第一に、消費者庁によって説明が行われた資料2「プベルル酸に関する調査状況の進捗について」に関するクエッションである。6ページ目の「毒性試験及びばく露量に係る調査の結果(概要)」に記載がある「一般毒性」の欄の7日間試験(ラット)の所見に「胃毒性」が追記されていたのである。

第二に、このことについて消費者庁からは何の説明もなく、出席した委員の誰からも指摘がなかったことである。そして、「28日間ラット試験」を実施していたことが、こちらも突然明らかにされた。もちろん、7日間ラット試験に追記された胃毒性の所見は28日間ラット試験の結果を受けてのものと考えられる。

28日間ラット試験、情報開示の経緯に疑問

消費者団体「FOOCOM(フーコム)」の8月18日付のメルマガに薬学者・畝山智香子氏のコラムが掲載され、その中で28日間ラット試験が公になったことで、あわてて同部会を開催することにしたとは考えたくないが、ここにきて、筆者が8月25日~9月3日まで8回にわたり連載した「紅麹サプリ事件の横顔」で考察してきた「佐藤教授説」の疑いがあぶり出されてきたとは考えられないか――。

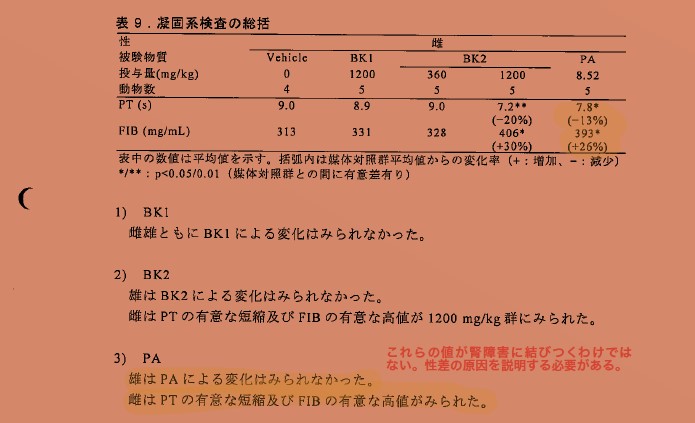

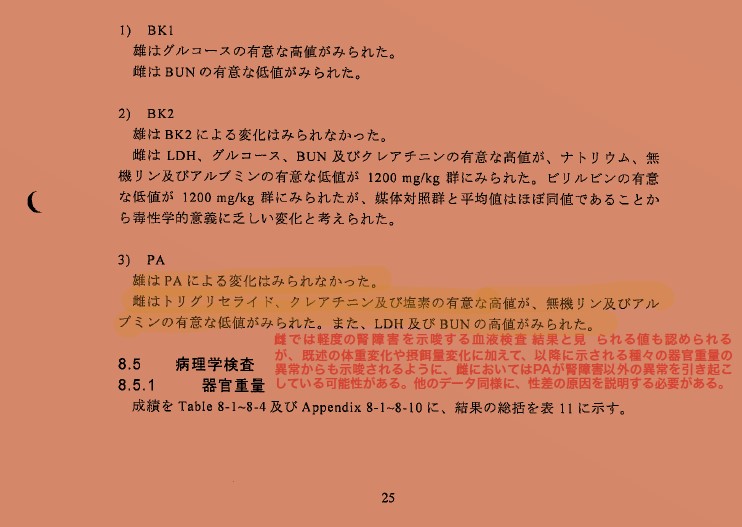

今になって振り返ると、静岡県立大学の佐藤教授は、7日間ラット試験のデータを解析し、意見書をまとめた6月の段階ですでに、「性差」、「腎障害以外の可能性」を指摘していた(下図参照、赤字は佐藤教授のメモ)。

厚生労働省の優秀な役人と国立医薬品食品衛生研究所(国立衛生研)の研究員がその段階で、「腎毒性以外」の可能性に気付かなかったのだろうか。気付いていたのだとすれば、なぜ厚労省は腎毒性以外の可能性を公表しなかったのか?むしろ腎毒性を「強調」した意図は何か?「胃毒性」を無視した理由は何か?

実は4日開催の同部会で国立衛生研の吉成知也委員から、胃毒性の所見について質問が飛んだ。「毒性試験の方で、胃毒性の所見が見られているが、実際の紅麹サプリの健康被害では腎臓がメインと言われているが、胃の毒性というのは実際に被害の中であったのか?」当然の疑問である。胃毒性のみならず、腎毒性についても、昨年9月18日に開催された厚労省の「第1回紅麹関連製品に係る事案の健康被害情報への対応に関するワーキンググループ(WG)」(「紅麹サプリ事件の横顔」より)でも、複数の識者から出たヒトへの外挿性の有無に関する質問に対し、厚労省はまともに答えられていない。今月4日開催の部会には、国立衛生研から複数のスタッフが出席していたが、吉成委員は当時の7日間反復投与試験には関わっていなかったものとみえる。

吉成氏の質問に対して厚労省は、「手元に正確な資料はないが、コメントいただいたとおり、メインが腎毒性ということで報告が上がってきていると認識している。一般毒性の動物の試験に出てきた胃毒性、こちらについては基本的には粘膜への刺激性、それらを示唆するような所見ではないかと考察しているところ。毒性試験の報告においても回復性等も確認がされているという。いずれにしても、ヒトについて胃毒性が見られていたかというところについては、正確な情報を今持ち合わせていない」と答えている。

28日間ラット試験の実施については、これも「紅麹サプリ事件の横顔」(第2回)を読み返していただければそこに解説しているが、筆者の取材に対し、食品監視分析官のB氏は将来的に長期毒性試験を実施する可能性は否定しなかったものの、当時はその実施の事実について否定していた。同氏との一問一答の中には、それとなく「28日間試験」の実施を示唆するかのような会話が出てくるものの、それは今振り返ればの話で、その時は筆者に対して明言はしていない。省内の中でこのことが秘密とされていたのか、まだ取り掛かっていなかったのかは分からない。

厚労省と消費者庁の“分業”体制に漂う齟齬

この試験のことを消費者庁に聞いても、「研究については厚労省の担当」と素っ気ない。どうやら、原因究明は厚労省、プベルル酸の規格基準設定に関する対応については消費者庁という役割分担が出来上がっているようである。これも普通に考えればおかしな話で、原因が分からないのに対応ができるわけがないではないか。そのせいか、同部会でもちぐはぐなやり取りが続いた。

「情報提供の仕方が無茶苦茶。食品安全行政を国際水準に合わせるべき。厚労省と消費者庁の二重構造にしたことも、将来に禍根を残す」という業界関係者の声もある。プベルル酸を腎障害の唯一の容疑者に仕立て上げ、何が何でも予防対策のための規格基準を作り上げようとする消費者庁。冤罪事件が問題になっている昨今、共犯者はいないのか?果たして腎障害容疑だけで立件できるのか?今後の行方に注目したい。

28日間毒性試験を巡る行政対応について、消費者庁に話を聞いた。以下に一問一答を紹介する。

――(筆者)国立衛生研で行われた28日間毒性試験が開示されなかった理由は何ですか?

消費者庁 試験は厚労科研で実施されたため、開示されなかった理由については厚生労働省に問い合わせてください。

――プベルル酸の基準策定はどのような経緯で進められていますか?

消費者庁 閣僚会議の決定に基づき、厚労省からの通知を受け検討を進めています。

――90日間試験や他の動物での試験の可能性はありますか?

消費者庁 さらなる試験の実施については、厚生労働省と相談して進めていきます。

――厚労省とどのように役割を分担するのですか?

消費者庁 厚労省と適切な役割分担を行い、情報共有を続けながら各種検討を進めていきます。

【田代 宏】