紅麹サプリ事件の横顔~舞台裏と教訓(番外編) 情報秘匿が信頼を壊し陰謀論を育てる

御巣鷹山の悲劇から40年。今も語られる陰謀論の根底には、関係機関の説明不足と情報秘匿の構図がある。これは決して過去の話ではない。同様の構図が、紅麹サプリメントによる健康被害事件にも見え隠れする。行政と企業が十分な情報開示を行わぬまま、疑念と憶測だけが肥大化し、信頼は損なわれていく。健康被害の因果関係、プベルル酸とモナコリンKの関係性、行政報告の遅延など、数々の疑問が未解明のまま残されている。説明を怠れば真実は遠のき、風評が一人歩きする。この国の危機管理における透明性と説明責任が、今まさに問われている。

御巣鷹山事故と陰謀論の拡散

日航機の御巣鷹山墜落という悲劇から今年で40年が経った。元自衛隊員であり、国会議員の佐藤正久氏が今年4月、国会質疑に立った。ベストセラーとなった著書や御巣鷹山の登山道に建立された慰霊碑に刻まれた碑文を示し、「自衛隊への侮辱」として陰謀論を払しょくするようにと、声を大にし、かつて防衛相だった閣僚に詰め寄ったのである。

墜落事故を巡っては、40年という節目を迎えた今年、事故当時に緊急発進した戦闘機のパイロットなど、複数の関係者が重い口を開くケースが増えていると聞く。元日航のあるパイロットは、自らの豊富な経験と知識に基づき、陰謀説を真っ向から否定している。当時は携帯電話もない時代である。まして人気のない群馬県の険しい山奥での出来事として、さまざまな憶測が飛び交ったのも無理はないと思う。

ただ、陰謀論めいたさまざまな臆説がこれほどまでに広がりを見せた背景として、事故原因に対する十分な説明が関係者によって果たされなかったことが大きい。その間に、ミサイルによる誤射説、火炎放射器による証拠隠滅説などの陰謀説が世に受け入れられることとなった。

日本政府と米政府、ロッキード社、群馬県警、事故調査委員会など、日本航空(JAL)を取り巻くさまざまな利害関係者に対する日航の向き合い方に問題がなかったのか、そのような利害関係者の日航に対する向き合い方に問題はなかったのか――そのような批判的な視点が抜け落ちたまま40年が過ぎ去ったこと自体に問題があったということに気付き始めた人たちが、ポツリポツリと過去を語り始めたのではないか。真相にたどり着くにはこの先、米国における機密文書の開示を待つしかないのかもしれないとの声もある。

紅麹サプリ事件に潜む不透明性

小林製薬は今年2月、取締役会長に大田嘉仁氏を招いている。同氏は、JALの再生に尽力した故・稲盛和夫氏が代表を務めた京セラ出身で、大田氏自身、JAL再建にも携わっている。筆者は昨年、JALと小林製薬両社の調査報告書にいくつかの共通点を見出し、両者の比較検証を当社主催のセミナーで話したことがあった。そういう意味では、小林製薬とJALの間には、奇しくも「稲森イズム」を通じた象徴的なつながりが存在していると言える。

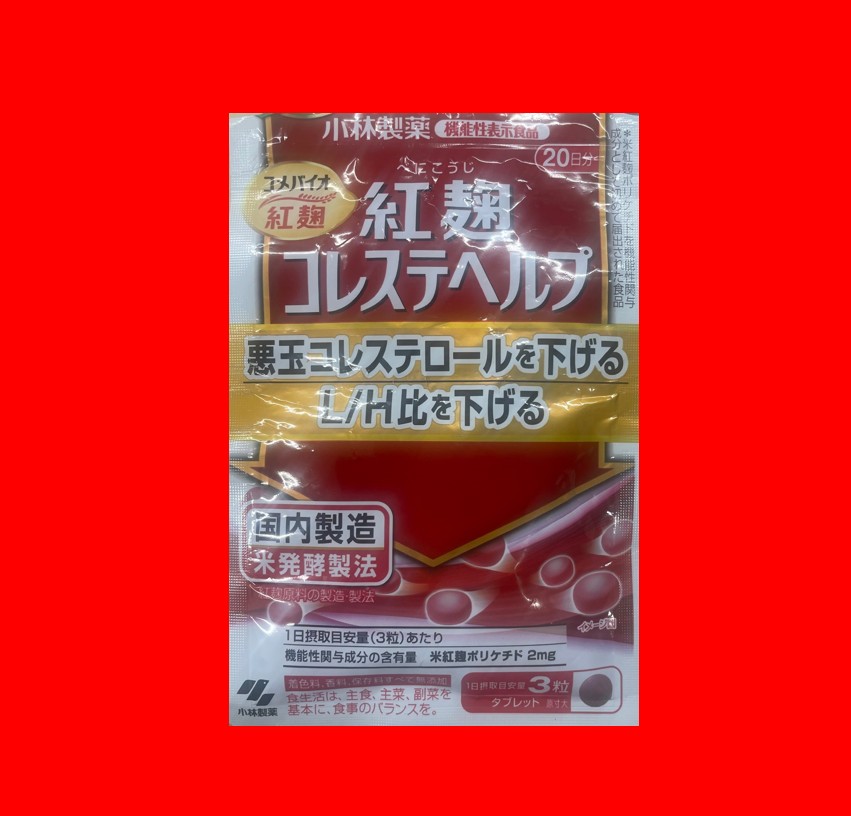

小林製薬の紅麹サプリによる健康被害が問題化した際、原因物質として プベルル酸 が注目された。その毒性を確認するために行われたのが 動物への7日間反復投与試験だった。この段階で腎障害の兆候が明らかになり、研究者は「比較的短期間の投与で毒性が出る」ことを確認。ひとまずこの試験はスクリーニングとしての役割を果たし、原因究明の手掛かりをつかんだ。

一方で、信頼性を高めるために「安全性評価の基準データ」として 28日間試験を実施した。ただ、腎障害以外の部位への影響などが明らかになり、厚労省はこの事実を公に発表することは控えた。小林製薬もこの事実を厚労省の発表によって知ったとしているが、どこでどう知ったのか?厚労省から連絡が入ったのか?いずれにせよ、少なくとも同社は、腎障害以外の症状について補償対象が広がることを危惧したのか、進んで公表することは避けた――。(※消費者庁が9月4日に開催した「第1回食品衛生基準審議会食品規格・乳肉水産・伝達性海綿状脳症対策部会」でプベルル酸の規格基準設定が審議された。そこで消費者庁が提出した資料2「プベルル酸に関する調査状況の進捗について」6ページではなぜか、7日間投与試験に「胃毒性」の所見が追加されていた)。

これらはあくまで筆者の臆説にすぎないが、この事件を批判的に見る関係者の中には、「人の命が失われているのに、ずいぶん緩い感じがする。何かに守られている感じすらしますよね。政府なのか何かは分かりませんが・・・」という見方があるのは事実である。事が知れたら渋々開示する。痛いところを突かれたら開示する――これが今までの当事者のやり口である。

行政・企業を覆う不可解な沈黙

「因果関係の独自解釈」明確な因果関係がなければ報告不要と判断し、行政への報告を遅らせた。「品質管理の不備」青カビの混入があったにもかかわらず、製品の出荷が続けられた。「原料流通の不透明性」OEM先への原料提供に関して、厚労省への報告に不備があった。「行政への虚偽説明」消費者庁との面談日時に関する虚偽記載が報告書に含まれていた。

このように数々の不適切な行動に及んだ小林製薬ではあるが、何かしら大きな力に守られているのではないか、そう考えるのも無理はないと思う。

事件発覚当初、ある識者からはこういう話を聞いた。

「小林製薬の研究によると紅麴に含まれるモナコリンKは吸収性が高いとある。医薬品よりもよく吸収するようだ。https://research.kobayashi.co.jp/material/benikoji/benikoji_report02_1.html

今回の報道を見ていると、プベルル酸が検出されていないロットでも死亡例があったということだが、そこがまた解釈を難しくしている」

上のURLは小林製薬の中央研究所へのリンクだが、連載の第5回で報じたとおり、今は見ることができなくなっている。プベルル酸が検出されていないロットで死亡例があったかどうか、これについては筆者も確認できていない真偽不明のことである。似たような話では、回収対象ロット以外の製品から微量のシトリニンが検出されたという話も聞いたことがある。事実かどうかは、手元の製品を分析してみなければ分からない。

また、医薬品であるロバスタチンと構造が同じとされる機能性関与成分「モナコリンK」が健康被害の原因だとすれば、薬害事件とみなされる可能性が高いとの話もある。

薬害の明確な定義はないようだが、厚労省の『薬害を学ぼう 指導の手引き』には、企業「製薬企業が薬を製造する段階で何らかの問題があったもの」、国・企業「薬に問題があることが分かった段階で、国や製薬企業が被害を防止するために必要な策をとらなかったもの」、医・薬局「薬を使用する医療従事者(医療機関)/薬局の使用方法が適切ではないとされたもの」――とあり、まとめとして「単なる副作用とは異なり、薬の安全性を守るために関係者が担うべき役割がきちんと果たされていなかったために起きてしまった」健康被害であると考察している。

そもそも薬と同等のものが食品として販売されていたのだから、上記の「医・薬局」の責任を問うのは酷だが、それでも総合すると「薬害とは、単なる副作用ではなく、医薬品の使用によって生じた重大な健康被害が広く社会問題化した事象であり、しばしば行政・企業の責任や制度の不備が問われる事案」となりそうだ。

そうした場合、横紋筋融解症、肝障害、腎障害などの副作用が、ロバスタチンとしての既知の副作用と整合的である場合、因果関係の説明が成立するし、特に、静岡県立大学の佐藤教授が指摘するように、紅麹中のプベルル酸が肝臓トランスポーター(OATP1B1)を阻害してモナコリンKの血中濃度を上昇させ、重篤な副作用を誘発したという仮説は、医薬品相互作用に起因する薬害とみなすことが妥当ではないか――。

あくまでこれらは筆者の臆説に過ぎないが、言いたいのは、情報を隠せば隠すほどいろいろな風評が尾ひれを付けて高く広く舞い上がるということである。

一方、紅麹サプリ事件が「薬害」となると、国は「医薬品副作用被害救済制度」による保障を余儀なくされる。そうでなくとも現在、新型コロナワクチンによる健康被害に対し、莫大な保障を割いている最中である。

筆者は昨年9月19日、小林製薬に対して「御社、ならびにグループ関連会社に消費者庁や厚生労働省から出向や転籍者がいるか?」“いる”、“いない”で回答を求めたところ、小林製薬は「弊社および弊社グループ会社社員に関するご質問に対しては回答を差し控える」と答えた。

さまざまなうわさが飛び交う中、フーコム(FOOCOM)が配信するメルマガに薬学者の畝山智香子氏が寄稿したことで、「28日間亜急性毒性試験」の存在が浮上した。「7日間の短期試験だけを根拠にした拙速な判断」と「28日間試験結果の非公開」 によって、結果的には再び、関係省庁は情報の見える化を妨げる科学上かつ人道上の透明性を損ねてしまったと言えるのではないだろうか。

陰謀論を防ぐカギは情報公開

電子版『週刊文春』では、「陰謀論の研究」という連載が始まった。8月30日配信の第1回目では、今年行われた兵庫県知事選後に起きた県議会議員の自死を巡るエピソードが取り上げられている。知事選では、斎藤知事を巡って「黒幕がいる」という根拠不明な言説が拡散。この「黒幕」という言葉が大衆に受け入れられ、多くの有権者が候補者や関係者への誹謗中傷に加担する状況を生み、結果的に県議を自死に追い込んでしまった。

陰謀論はSNSで急速に広まり、人々の思考や態度を変え、政治や社会に現実的な影響を及ぼす。その特徴として「証拠を示しても受け入れない」、「ファクトチェックが届きにくい」という閉じた構造を持ち、当事者を追い詰める深刻な被害を生むと、評論家の古谷経衡氏が説明している。

「オルタナブルファクト」(真実に対するもう1つの真実)という言葉がある。古谷氏も言及している「ディープステートに対するトランプ」的な表現である。ただ、真実に対するもう1つの真実が陰謀論だとすれば、その対語は「もう1つの陰謀論」ということになり、果てしなく終わりがない連鎖に陥ってしまう。

筆者は、陰謀論の元祖は「噂(うわさ)」ではないかと考える。SNSが幅を利かす現代とは比較にならぬが、「噂」と「デマ」の威力について、うわさの元祖として知られるタブーなき雑誌としてかつて一世を風靡した『噂の真相』編集長・岡留安則氏(故人)が『武器としてのスキャンダル』で次のように書いている。

「噂が下から上へと流れてゆくときは、“風刺”になったり、権力批判になったりもするが、逆に上から下、つまり強い者が弱い立場にある人間に噂のテロリズムを加えた場合は空恐ろしい事になる」というのである。文春の記事はまさに、その典型例を示していると言えるのではないか――。

「根拠に乏しい虚偽の物語を人々に信じ込ませ、社会や個人に重大な影響を及ぼす言説」が陰謀論とすれば、そのような言説が生まれないように、生み出さないようにするためには何が必要なのか、関係者はよくよく思いを致す必要がある。それは言うまでもなく、何者にも分け隔てのない情報公開である。アベノミクスのアキレス腱の1つとなった森友問題をはじめ、大川原化工機事件、袴田事件、卑近なところでは「機能性表示食品の情報開示請求訴訟」に例を取るまでもなく、石破政権下では確実に情報開示志向が広がっている。しかし、油断は禁物だ。

最後に、筆者が小林製薬に対して行った質問に対する同社の回答について、以下に紹介して本稿を終わる。

【原因物質に関する科学的検証について】

Q:厚生労働省が「プベルル酸が原因」と結論づけた7日間反復投与試験について、貴社ではどのような見解をお持ちでしょうか。ラット試験による人間への外挿性の限界について、どのような評価をされていますか?(厚労省においては将来的に90日間反復投与試験などを行う可能性も示唆しています)

A:当社は、厚生労働省及び国立医薬品食品衛生研究所主導でおこなわれた原因究明に全面的に協力しており、その結論に異論はありませんが、当社が詳細を評価する立場にはないため、評価に関する回答については差し控えさせていただきます。

Q:貴社は当初、プベルル酸の関与を明確に認めていないように見受けられましたが、厚労省の発表後に対応が変化したように見えます。その経緯についてご説明いただけますか?

A:上記のとおり、当社は、これまで厚生労働省及び国立医薬品食品衛生研究所が主導した原因究明に全面的に協力しており、当社が過去にプベルル酸の関与を否定し、厚生労働省による発表後に対応を変化させたということはございません。

Q:モナコリンKの安全性について、貴社としては従来どのような評価を行っていましたか? また、同成分がプベルル酸と併用された場合の毒性評価を行っていた事実はありますか?(モナコリンKとの相互作用の可能性を示唆する有識者や医師が存在します)

A:モナコリンK(米紅麹ポリケチド)を含有する紅麹原料について、機能性表示食品の届出資料に記載の安全性評価を実施しておりました。また、当社としては紅麹製品へのプベルル酸の混入を想定しておらず、モナコリンKとプベルル酸の併用に関する毒性評価を行っていたことはございません。

なお、厚生労働省が実施した7日間試験では、プベルル酸及びモナコリンKを含有している紅麹での毒性評価が行われておりますので、当該試験の結果から、一定の情報は確認できているものと考えています。

Q:貴社は、「シトリニン仮説」、「モナコリンK仮説」、「コンタミ仮説」の3仮説の検証を進め、結果としてコンタミ仮説に落ち着いたと理解しておりますが、他の2仮説については明確に否定する自信がおありでしょうか?「ある」「なし」でお答えください。いずれについても、その理由をお聞かせください。

A:原因究明に関しましては、厚生労働省及び国立医薬品食品衛生研究所の主導でおこなわれてきたところであり、当社としてその結論に異論はございません。

Q:(8月5日の)会見会場でも声が上がったとされる「腎毒性以外の症状」について、改めてお聞きします。どのような症状で、何が原因だと考えていますか?(例えばプベルル酸以外、あるいはプベルル酸の新たな毒性など)。また、原因究明のためにどのようなことを行っていますか?行っているかいないかについても、「いる」「いない」でお答え下さい。

A:症状につきましては、機微な情報であること、また、原因究明に関しましては、厚生労働省及び国立医薬品食品衛生研究所の主導でおこなわれてきたところですので、当社からのコメントは差し控えさせていただきます。

【被害者対応と補償について】

Q:被害者の中には腎機能が回復しないケースもあると報告されています。重篤な健康被害に対して、貴社としてどのような補償制度・医療支援体制を整備しているのか、進捗状況をご説明ください。

また、医師の証言によると、患者は症状の深刻さを後から認識し、精神的・経済的負担が増しているとのことです。こうした被害者の「心身の継続的ケア」に対する支援策の検討状況について教えてください。

A:補償制度・支援体制を具体的にご説明します。

当社は、ご提出いただく医師の診断書の内容等を総合的に勘案して、お客様の症状と対象製品の摂取との間に相応の因果関係が認められる場合、お客様の具体的な状況に応じて、当社所定の手続きに従って、①医療費・交通費、②慰謝料、③休業補償、④後遺障害による逸失利益の補償をいたします。

①医療費・交通費:お客様の症状の治療に要した医療費(初診料・検査費用・診断書作成費用を含みます。)および交通費の実費をお支払いいたします。

②慰謝料:お客様の症状によって受けられた精神的苦痛に対する補償として、過去の裁判例等を参考に法律専門家の意見も踏まえて設定した基準をもとに、お客様の症状等を総合的に考慮の上、個別に金額を算定しお支払いいたします。

③休業補償:お客様の症状によって休業しなければならなかったことにより生じた収入の減少に対する補償として、個別に金額を算定しお支払いいたします。

④後遺障害による逸失利益:お客様の症状による後遺障害によって将来得られたはずの収入が減少した場合、後遺障害による逸失利益の補償として、過去の裁判例等を参考に法律専門家の意見も踏まえて設定した基準をもとに、お客様の症状等を総合的に考慮の上、個別に金額を算定しお支払いいたします。

個別の症例に関する補償対応についてはお客様との個別のやり取りに関わり得るものですので、回答を控えさせていただきますが、進捗としては、2025年7月時点で約1,310名の方から補償申請のお問い合わせをいただいており、うち、約840名から関係書類を受領、さらにそのうち約780名の方の書類確認を終えております。

当社としましては、誠実かつ適切なお客様対応を実現すべく、外部有識者とも協議のうえ、健康被害にあわれたお客様への真摯な対応に努めており、引き続き真摯に向き合ってまいります。

Q:消費者や医療関係者からの直接相談に対する相談窓口やその対応件数、問い合わせ内容の傾向を教えてください。

A:健康相談や返品に対するお問い合わせは「紅麹関連総合受付」、健康被害補償に関するお問い合わせは「紅麹関連製品 お客様対応センター」を設けてご対応をしております。 8月10日時点で健康相談の件数はのべ約11,900件、健康相談以外のお問い合わせを含む全ての受付数はのべ約167,000件です。 ※上記につきましては、弊社ホームページ上で公開しています。https://www.kobayashi.co.jp/notice/index.html 傾向も含め、個別の問い合わせ内容については回答を差し控えさせていただきます。

Q:死亡事例について、「因果関係が明らかになった事例はない」と会見で報告されていますが、その根拠、因果関係を有無を判断する基準(根拠)について教えてください。

A:死亡が関連するお問合せについては、ご遺族様からの同意を取得した上で、お亡くなりになられた方に治療等を行った医療機関に対し、詳細情報の確認・調査を行っております。具体的には、臨床試験等を受託している専門機関を通じ、具体的事情に応じて、医療機関に対し質問事項への回答や診断書・診療記録・検査資料等の提出を依頼し、情報・資料を収集しており、これらの情報収集は、必要があれば複数回実施しております。これら情報・資料の収集結果を踏まえ、死亡と紅麹コレステヘルプ等との関連性については、当該専門機関に所属する医療専門家からの意見もいただいた上、会社として判断をしておりますが、これまでに紅麹コレステヘルプ等の摂取によりお亡くなりになったことが明らかな症例は判明していません。

Q:紅麹サプリを摂取した患者を診察した医師の中に、「脱毛」や「虫垂炎」を発症した人がいたとのことです。御社が 8 月 5 日の記者会見で言及した「腎障害以外の症状」の中に、上記の症状は含まれているでしょうか? 含まれている場合、保障の対象になっているでしょうか?「はい」、「いいえ」でご回答ください。

A:個別の症例の詳細については回答を差し控えさせていただきます。

【今後の再発防止策について】

Q:紅麹サプリ事件がきっかけで、機能性表示食品制度の改正につながりました。過去を振り返り、貴社の責任も踏まえ、受け止めについてお考えをお聞かせください。

A:この度は多大なるご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません。本件発生後の機能性表示食品の制度の改正については、当社から意見を述べられる立場にないと考えておりますが、今後同様の事案が発生することの無いよう、再発防止策を確実に実行してまいります。

【その他】

Q:「中央研究所は今年 7 月 1 日、「紅麹」に関する研究・素材の情報を公式サイトから削除した。」https://research.kobayashi.co.jp/ とありますが、その理由を教えてください。

A:紅麹事案発生後は情報開示の観点から公開しておりましたが、2024年8月に紅麹事業の撤退を発表してから約1年となるタイミングで削除いたしました。

Q:8月 18 日、消費者団体のメールマガジンでプベルル酸の毒性に関するコメントが発表されました。業界では知られた畝山知香子様の執筆によるものです。ここで、厚労省らがプベルル酸の毒性試験で、28 日間の試験を実施していたことが書かれています。

御社は、このことをご存じでしたか?「はい」か「いいえ」でお答えください。また、ご存じだとすれば、この事実をこれまで公表しなかった理由はございますか?

厚労省などから口止めされていましたか?「はい」、「いいえ」でお答えください。可能であれば、その理由を記述してください。

A:該当の論文については把握しておりますが、原因究明に関しましては、厚生労働省及び国立医薬品食品衛生研究所主導でおこなわれてきたところであり、28日間試験の結果を当社が把握したのは、厚生労働省が該当の情報を公開した後のタイミングとなります。

(了)

【田代 宏】

関連記事:紅麹サプリ事件の横顔~舞台裏と教訓(1)

:紅麹サプリ事件の横顔~舞台裏と教訓(2)

:紅麹サプリ事件の横顔~舞台裏と教訓(3)

:紅麹サプリ事件の横顔~舞台裏と教訓(4)

:紅麹サプリ事件の横顔~舞台裏と教訓(5)

:紅麹サプリ事件の横顔~舞台裏と教訓(6)

:紅麹サプリ事件の横顔~舞台裏と教訓(7)

:紅麹サプリ事件の横顔~舞台裏と教訓(番外編)

:まだ続く紅麹サプリ事件(1)

:まだ続く紅麹サプリ事件(2)

:まだ続く紅麹サプリ事件(3)

:まだ続く紅麹サプリ事件(4)

:まだまだ続く? 紅麹サプリ事件 厚労省資料に欠けていた“胃毒性”所見