紅麹サプリ事件の横顔~舞台裏と教訓(7) 事件が突き付ける将来の選択肢

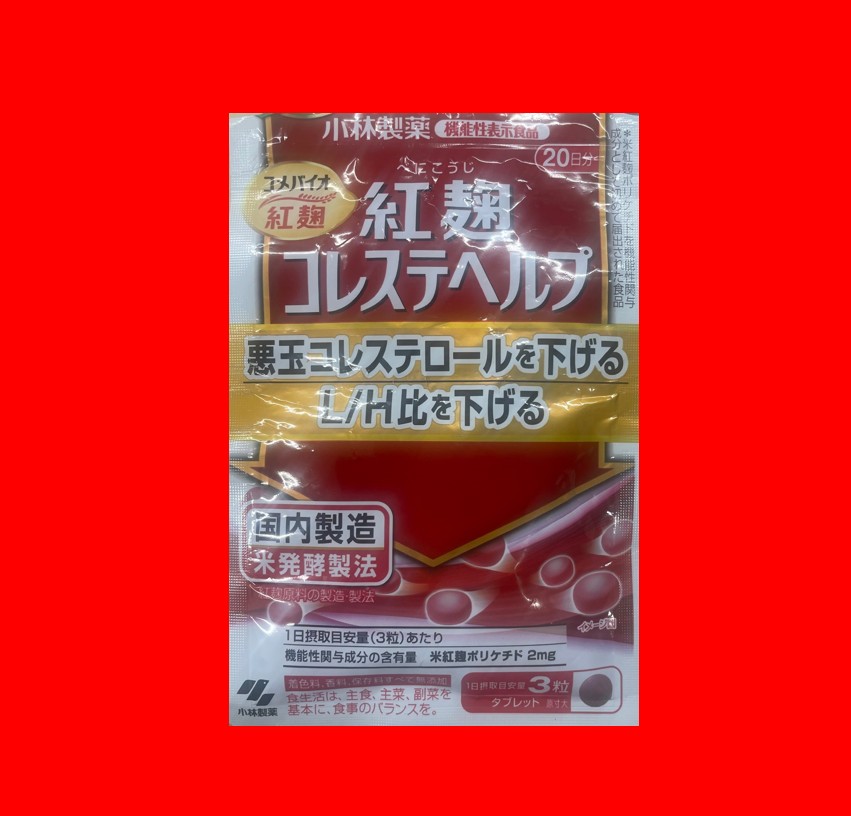

小林製薬の紅麹サプリメントによる健康被害事件は、2024年から25年にかけて日本社会を揺るがした大規模な食品安全問題となった。事件は表面的には、青カビ由来の異物混入に起因するものだったが、その根底には制度的な設計ミスと行政の対応の限界があったことを否定できない。

「健康食品」と「医薬品」の境界不在

この事件が問い掛ける最大の論点は、「医薬的作用を持つ成分を食品として扱ってよいのか」という制度上の基本問題である。モナコリンKは、多くの国際機関で医薬品成分(モナコリンK ≒ ロバスタチン)として扱われており、EU域内ではその摂取上限すら否定されている。

しかし日本においては、2019年の行政通知により「自然由来かつ適切な加工であれば医薬品リストに載っていても機能性表示が可能」とされたため、紅麹製品はあくまで「健康食品」として市販され続けた。

実際に、小林製薬は昨年7月に行った編集部の質問に対し、紅麹サプリメントの届出の根拠理由について次のように回答している。

●平成31年3月15日に、厚生労働省より以下の通知が出ております。 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc4069&dataType=1&pageNo=1 (以下上記通知より一部抜粋) 問 「無承認無許可医薬品の指導取締りについて」(昭和46年6月1日薬発第476号厚生省薬務局長通知)の別添2「専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト」(以下「専ら医薬品リスト」という。)に収載されている成分を元から含有する野菜、果物等の生鮮食料品又はそれを調理・加工して製造された加工食品は、医薬品に該当すると判断されるのか。 (答)「専ら医薬品リスト」に収載されているものであっても、それが野菜・果物等の生鮮食料品(「専ら医薬品リスト」に当該生鮮食料品そのものが収載されていないものに限る)に元から含有される成分である場合は、当該成分を含有している生鮮食料品の医薬品該当性について、当該成分を含有することのみを理由として医薬品に該当するとは判断せず、食経験、製品の表示・広告、その製品の販売の際の演術等を踏まえ総合的に判断する。

また、当該生鮮食料品を調理・加工(伝統的発酵を含む。)して製造された食品(伝統的発酵によって当該成分が含有されることとなるものを含む。以下「加工食品」という。)についても、当該加工食品の製造工程において、当該成分の抽出、濃縮又は純化を目的とした加工をしておらず、かつ、食品由来でない当該成分を添加していない場合は、前段と同様の取扱いとする。

弊社としては、モナコリンKが上記通知の適用対象の範囲内であると判断し、上記通知に準じて、弊社の紅麹に含まれるモナコリンKの量が、古くからの伝統的発酵製法により食品として喫食されてきた紅麹に含まれるモナコリンKの量の範囲内であることを確認して届出を行っております。ご質問の「米紅麹ポリケチド」の名称に関しては、モナコリンKやロバスタチンといった医薬品成分名を表記しないことにより医薬品の代替ができるとの誤解を防止できること、モナコリンKは紅麹が産生するポリケチド構造を有する化合物であることから、弊社で「米紅麹に含まれるモナコリンK」を管理成分として「米紅麹ポリケチド」と称することが適切と判断して届出を行いました。(以上、原文ママ)

このことはこれまでにも繰り返し述べて来たが、これにより制度上の盲点が放置されてきたことは否めない。

紅麹サプリメントは、医薬品と同等の作用を持つ成分(モナコリンK)を含む製品であったにもかかわらず、企業側は「健康食品」という免罪符を盾に、医薬品レベルの管理義務から逃れていた。この構造的矛盾こそが、事件の根幹にある。製品が医薬品的作用を有するならば、制度上も企業体制上も、医薬品並みの厳格な品質管理とリスク評価が求められる。今後、厚労省と消費者庁はこの教訓を踏まえ、「成分の作用」に基づいた新たな管理制度を設計すべきである。

拙速な制度設計と情報秘匿の代償

事件発覚後、消費者庁は法改正へ向けて有識者会議「機能性表示食品を巡る検討会」を設置し、被害状況の把握、原因物質の特定(プベルル酸)、製品回収、健康被害報告の受付など、一定の対応を急ピッチで進めた。一方で、問題ロットに含まれていたとされる未知の化合物Y・Z、プベルル酸の濃度、モナコリンKとの相互作用といった重要情報の大半は、未だに詳細が明らかにされていない。

国民の「知る権利」と健康リスクの観点から見れば、企業および行政による情報の秘匿性は重大な課題である。とりわけ、情報開示請求によってしか判明しない資料が存在していた事実は、信頼回復には程遠い状況を示している。

円安とインフレによる我が国の厳しい社会状況は、アベノミクスの失敗がもたらした負の遺産との指摘が大勢を占め始めているが、機能性表示食品制度だけは「成長戦略」の恩恵を受けた数少ない成果だと信じ込んでいる関係者は今もいるだろう。正直なところ、筆者も紅麹サプリ事件が起きるまではそう考えていた。しかし今では、アベノミクスの後押しが拙速を生み、ずさんな制度設計に至ったのではないかと思い直している。関係機関は今一度、国民の安全・安心確保に向けて、時間をかけた制度の立て直しを図ってはどうか――。

2025年2月にEFSA(欧州食品安全機関)が「モナコリンKを含む紅麹製品は、いかなる量でも安全とは言えない」とする最終見解を示したことも繰り返し述べた。EFSAの見解は科学的知見を制度に反映させる方向であり、日本の制度設計が科学的進展に追い付いていないことを示す警鐘となった。

次なる「紅麹サプリ事件」を防ぐために

紅麹サプリメント事件は、単なる1企業の品質不良ではなく、制度の隙間を突いた構造的問題と言うことができる。日本は今、EFSAに倣い、「医薬的作用を持つ食品成分」の扱いを見直す岐路に立たされている。科学と制度、企業と行政、そして消費者──それぞれの信頼関係を再構築しなければならない。さもないと、次なる健康被害が別の成分、別のサプリメントから再び生じるだろう。そのためには、健康食品を取り巻いている分かりにくい制度を改変し、新たなサプリメント法の制定が必要だろう。

この問題を解決するためには、事件を受けて行われた指針ベースを法令ベースに格上げする程度の小手先の法改正では間に合わないのは目に見えている。問題の核心がそこにないことぐらい、関係者の多くがすでに気付いているはずだ。ならば一刻も早く、次なる紅麹サプリ事件を招かぬために、欧米に倣い、新たにサプリメントというものを食品と医薬品の間に位置付けて、独自の法体系を整備するなどの根本的な制度の見直しに手を付けるべきである。

コンサルティングサービスを展開する㈱グルーバルニュートリショングループ(東京都豊島区)の武田猛代表は、機能性表示食品制度の立ち上げ時から関係各所にさまざまな提言を行ってきた。同氏は今、改めて以下の3点を提案している。

- 食品の安全性評価・許認可制度の導入

・EU(ノベルフード規則)、米国(NDI通知、GRAS通知)、FSANZ・シンガポール・台湾・韓国などのモデルを参考に、日本版制度を構築すべき

・ノベルフード制度+ポジティブリストが必要

(食薬区分リストはポジティブリストではない、ということを理解していない関係者が未だにいる) - サプリメントの定義・法制化へ

・法定義を明確化する

原料ポジティブリスト(栄養素・植物・株レベル・新規成分)を整備する

・UL(耐容上限量)連動の摂取制限、GMP義務化を制度化

サプリメントのネガティブな面だけでなく、ポジティブな面も議論すべき(食品添加物も必要とされるから規制がある) - 食品安全行政の一元化が必要

・厚労省に一元化するか(低コスト・省益調整困難)、内閣府に「食品安全庁」(仮称)を新設するか(透明性高い・新設コスト大)、いずれにしても、段階的統合が必要ではないか(短期:届出台帳、中期:窓口一本化、長期:厚労省一元化か新庁創設かを選択)

以上

連載の最終回となる次回は「番外編」として、行政・企業の沈黙がもたらす不信によって拡散する陰謀論の危うさを検証する。また、筆者が小林製薬に対して8月8日~19日にかけて行った質問に対する同社の回答を公開する。

(つづく)

【田代 宏】

関連記事:紅麹サプリ事件の横顔~舞台裏と教訓(1)

:紅麹サプリ事件の横顔~舞台裏と教訓(2)

:紅麹サプリ事件の横顔~舞台裏と教訓(3)

:紅麹サプリ事件の横顔~舞台裏と教訓(4)

:紅麹サプリ事件の横顔~舞台裏と教訓(5)

:紅麹サプリ事件の横顔~舞台裏と教訓(6)

:紅麹サプリ事件の横顔~舞台裏と教訓(7)

:紅麹サプリ事件の横顔~舞台裏と教訓(番外編)

:まだ続く紅麹サプリ事件(1)

:まだ続く紅麹サプリ事件(2)

:まだ続く紅麹サプリ事件(3)

:まだ続く紅麹サプリ事件(4)

:まだまだ続く? 紅麹サプリ事件 厚労省資料に欠けていた“胃毒性”所見