紅麹サプリ事件の横顔~舞台裏と教訓(6) 閉鎖性と思い込みが生んだ信頼の崩壊

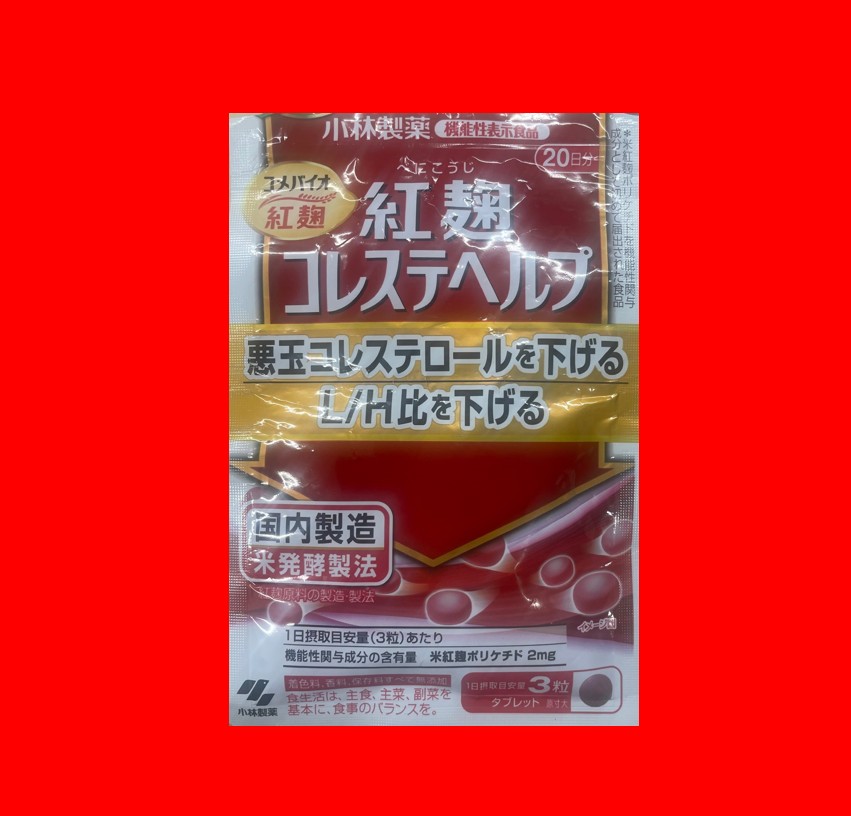

紅麹サプリメントにおける健康被害の拡大は、単なる偶発的な混入では済まされない。問題の本質は、小林製薬における品質管理体制の根本的な脆弱さと、自己完結型の判断構造にあると言える。

健康被害を起こした紅麹サプリの製造ロットから検出されたプベルル酸ならびに未知の化合物Y・Zは、通常の紅麹発酵過程では生成されない異例の化合物である。青カビの混入がその原因と見られているが、そもそもなぜそのようなカビが混入し、長期にわたって検出されなかったのか──そこにこそ、本質的な問題がある。

確証バイアスに支配された企業

小林製薬は、製品製造における工程で「中間製品」の段階において自主的な成分チェックを行っていたと説明しているが、そのチェック基準自体が曖昧であったことが、第三者委員会の報告で明らかになっている。

例えば、色調や匂いの変化など「感覚的な異常」は現場レベルで把握されていたにもかかわらず、「明確な因果関係が認められない限り報告しない」という独自ルールが存在し、正式な社内報告が遅れた。この判断基準は30回以上も繰り返されており、被害の拡大を招く温床となった。

小林製薬の内部体制には、「確証バイアス」が根深く存在していた可能性がある。すなわち、「自社製品は安全である」という前提を疑うことなく、それに適合する情報のみを評価し、疑義情報を軽視する構造である。例えば、製造現場の従業員から異常が報告されていたにもかかわらず、GOM(グループ執行審議会)ではその内容が議事録にも録音にも残されていなかった。結果として、誰がどのように判断したのかという意思決定の記録すら不明確なまま、問題製品が市場に流通するに至った。

コンタミの可能性「調査報告書」が指摘

調査報告書には、「①問題となる本件製品に用いられた原料ロットの製造時( 2022年 11月上旬)に、その乾燥工程において、乾燥機が壊れて当該原料ロットの紅麹菌が一定時間乾燥されないまま放置されていたこと、②紅麹を培養するタンクの蓋の内側に青カビが付着していたことがあり、その旨を品質管理担当者に伝えたところ、当該担当者からは、青カビはある程度は混じることがある旨を告げられたことがあること、③大阪工場から紀の川工場へ紅麹製造ラインを移設する際、製造における乾燥工程の設備の一部である排気ダクトの深奥部が目詰まりし ていることが発見され、それまで適切に排気ができていなかった可能性があることを述べる者がいたものの、小林製薬は、24年3月22日のニュースリリースまで積極的な調査を行わなかったなどと記載されている。

品質管理においては、本来「逸脱報告」や「異常処置」のルールが法的にも求められる。しかし、小林製薬はこれを「自社基準」によって解釈し、行政への報告義務を逸脱していた疑いがある。特にOEM製品については、実際には出荷されていたにもかかわらず「対象外」と誤認し、報告を怠っていたことが後日判明した。これに対し、厚労省は「明確な報告義務違反があった」として、厳重な指導を行ったが、同社はなおも「誤解があった」として責任回避的な姿勢を崩そうとしなかった。

狡猾で閉鎖的な組織構造

小林製薬は製薬会社でありながら、今回の紅麹サプリメント問題では、食品としての枠組みに甘んじ、厳格なリスク管理を放棄していた。さらに、第三者委員会の指摘でも明らかになったように、社外の専門家によるモニタリングや監査の導入も極めて限定的であり、外部の視点が排除された“閉鎖的”な組織構造があったとされる。

このような企業体質は、被害者やその関係者に対する対応にも表れていた。当時、報道番組に出演していた「いとう王子神谷内科外科クリニック」の伊藤博道医師は以下のように取材に答えている。

「ある日、小林製薬の人たちが面談をしたいと申し入れてきました。複数の役員の方たちで、要するに『あんまり(テレビなどで)喋らないでください』ということのようで、私は少し恐怖を感じました。そこで、iPadでその記録を撮らせてもらいますと話したところ、『それならば結構です』と向こうから断りを入れてきました」

また、脱毛と虫垂炎を併発している患者について、紅麹サプリの摂取が病因だと強く疑われるケースだったが、小林製薬に提出する診断書を何度も書き直しを求められながらも、同社は結局、因果関係を認めなかったという。

伊藤院長は、診察した患者の症状から紅麹サプリメントが原因であると強く確信している。患者はいずれもサプリ摂取後に腎障害など深刻な不調を発症しており、医師として臨床経過や検査結果を踏まえれば、他の要因では説明がつかないと判断しているからだ。

ところが小林製薬側は、紅麹サプリとの因果関係を容易には認めようとしない。そのため、伊藤院長は企業の対応との間に齟齬が生じるという葛藤に直面している。自身の確信と企業の姿勢との隔たりに強い苛立ちを覚えつつも、患者の症状を前に、「この原因を見過ごすことはできない」との強い責任感を抱いていることがよく分かる。患者の症状から紅麹サプリを疑う医学的確信を持ちながらも、それを認めない企業姿勢に対して、医師としての使命感と現実との板挟みにあっている。

「患者さん、最後は泣いてましたね」と伊藤院長。

「紅麹サプリが虫垂炎の原因としてあり得ますか?」と筆者が聞くと、伊藤院長は「あり得るのではないですか」と答えて、次のように続けた・・・(⇒つづきは会員専用記事閲覧ページへ)

(つづく)

【田代 宏】

関連記事:紅麹サプリ事件の横顔~舞台裏と教訓(1)

:紅麹サプリ事件の横顔~舞台裏と教訓(2)

:紅麹サプリ事件の横顔~舞台裏と教訓(3)

:紅麹サプリ事件の横顔~舞台裏と教訓(4)

:紅麹サプリ事件の横顔~舞台裏と教訓(5)

:紅麹サプリ事件の横顔~舞台裏と教訓(6)

:紅麹サプリ事件の横顔~舞台裏と教訓(7)

:紅麹サプリ事件の横顔~舞台裏と教訓(番外編)

:まだ続く紅麹サプリ事件(1)

:まだ続く紅麹サプリ事件(2)

:まだ続く紅麹サプリ事件(3)

:まだ続く紅麹サプリ事件(4)

:まだまだ続く? 紅麹サプリ事件 厚労省資料に欠けていた“胃毒性”所見