紅麹サプリ事件の横顔~舞台裏と教訓(5) モナコリンK規制と行政対応の乖離

見逃せないのが、サプリメントに含まれる「モナコリンK」の扱いである。本来、モナコリンKは医薬品「ロバスタチン」と化学構造的に同一成分である。

「モナコリン」欧米では強い規制下に

米国では、低濃度のモナコリンKを含む製品は販売されているが、薬理効果をうたう食品の販売は禁止されている。FDA(米国医薬食品局)は過去に何度も、モナコリンKと構造的に同一のロバスタチンの働きを強化し添加した紅麴製品を販売する企業に対して警告書を送り、違反行為を是正するよう指示している(参考:厚生労働省eJIM)。にもかかわらず日本では、「自然由来の機能性関与成分」として届出が可能とされ、機能性を表示する紅麹サプリに含有されてきた。

また、欧州食品安全機関(EFSA)は2025年2月、モナコリンKについて「どのような用量でも安全とは言えない」との最終見解を示し、EU域内での規制強化を示唆した(文末に「EFSA Journal」掲載)。厚労省や消費者庁も、この国際動向を無視し続けることは困難だろう。

つまり、プベルル酸(PA)を「犯人」と断定した行政の対応は、あくまで「行政目的上の便宜的な区切り」に過ぎない。科学的な全容解明は未だ進行中であり、モナコリンKのリスクやY・Zの長期毒性も含めた多角的な評価が求められている。

一方、日本では、モナコリンKとの相互作用評価も含めた総合的な科学的検証はなされておらず、「PA単独による腎毒性」という仮説だけが先行して行政対応が進んできた。これは、科学と行政の乖離を象徴する構図だ。

紅麹サプリメント事件において、忘れてはならないもう1つの主役、それがモナコリンK、すなわち医薬品ロバスタチンと同一構造の成分である。長年規制の盲点となっていたこの成分について、欧州と日本の制度的な違いはどこにあるのだろうか。

EFSA報告「1日3ミリでも危険性」

前述したとおり、EFSAは今年2月にモナコリンKに関する科学的意見を公表した。そこでは、「1日あたり少なくとも3㎎でさえ、横紋筋融解症や肝障害などの深刻な副作用を引き起こす可能性がある」と結論付けられている。従来の「安全な摂取ライン」を撤廃し、安全な用量は設定できないという判断だった。EFSAは過去の報告(ANSパネル 2018年)でも、3mgという用量で長期にわたり摂取した場合に、横紋筋融解症、肝炎などの有害事象が発生した例があると指摘しており、今回の評価でもその懸念を再確認した格好だ。消費者の安全を確保するとの消費者保護の観点から、明確な摂取安全基準を設けることが困難であると判断を示している。

これに対し、日本ではモナコリンKが「自然由来の機能性関与成分」として機能性表示食品に利用される制度になっており、規制が非常に緩やかだった。さらに2019年3月、紅麹そのものに含まれるか否かで医薬品としての判断を曖昧にするルール改正があり、モナコリンKを意図せず「医薬品レベル」で流通させてしまう構造的欠陥も浮き彫りとなった。このことは、第1回目の本稿で詳しく説明した。

欧州では、明確な科学的基準に基づき、モナコリンKを厳格に管理しようとする動きが進んでいる。日本でも、この基準に合わせる必要性がますます高まっている。特に、EFSAが「安全な摂取量は確立できない」と断じた以上、厚生労働省・消費者庁は制度設計の抜本的な見直しを迫られるだろう。

「モナコリンK」は蚊帳の外?

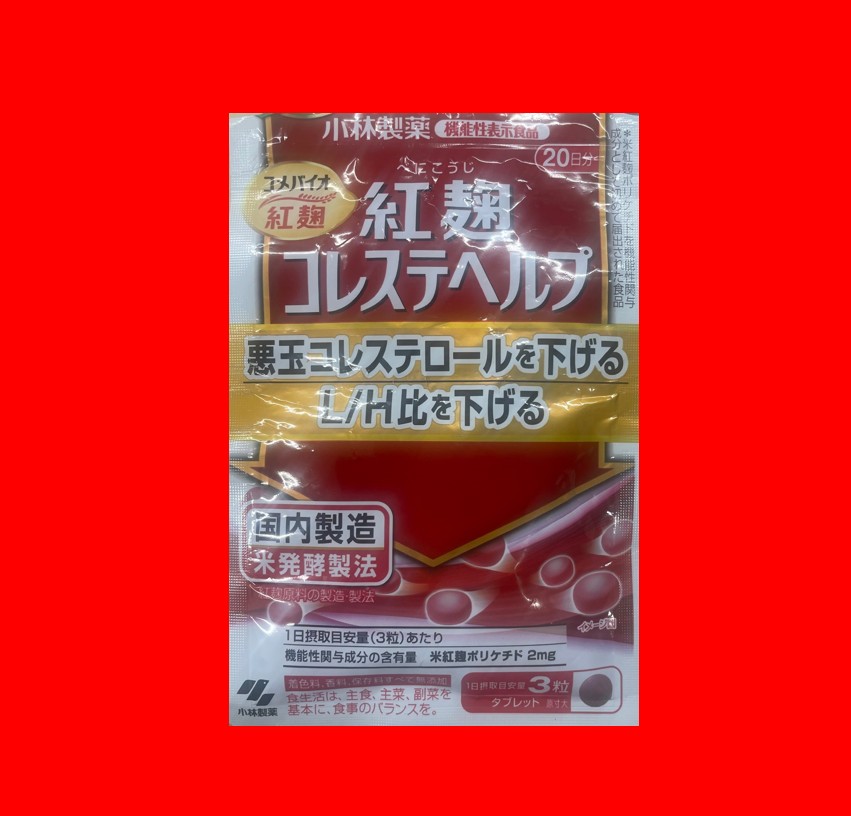

本稿の第2回「一問一答」で既報のとおり、厚労省はモナコリンKに的を絞った毒性試験は実施しなかった。問題の機能性表示食品『紅麹コレステヘルプ』が上市される以前、健康食品として販売されていた『紅麹コレトール』(モナコリンK2㎎配合)において健康被害が起きてないことをその根拠としている。プベルル酸が含有されていないロットについては「問題なし」という前提で開始されたのが、厚労省と国立衛生研が実施した「ラットの7日間反復投与試験」による原因究明だったのだ。

機能性表示食品制度が施行されたことで、小林製薬が『紅麹コレステヘルプ』を上市し、宣伝に力を入れたたために多くの消費者の目に留まり購買層が増加した。おそらく消費者の中には、コレステロールを下げるために1日に4粒も5粒も摂取した人がいたかもしれない。飲酒前、あるいは大量の飲酒後に摂取した消費者もいたかもしれない。こうして売上を伸ばした結果として過剰摂取者が増えたことなど、推定される間接的な要因は蚊帳の外に置かれたままとなった。

厚労省が先行公表し波紋呼ぶ

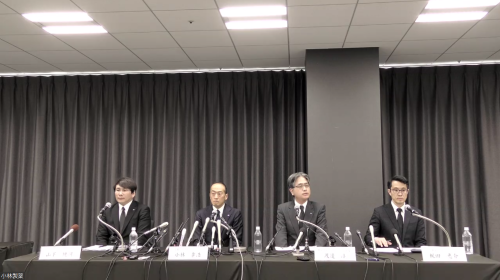

昨年3月29日に行われた、小林製薬による2度目の記者会見(=下の写真)を振り返ってみよう。会見が2時間を20分ほど回った頃、毎日新聞の記者による突然の質問に、筆者は我が耳を疑った。

「厚生労働省が、未知の成分のピークXがプベルル酸と同定されたということを小林製薬から聞いたと話した」と発言したのである。それまでに小林製薬は未知の成分について「分からない」としか答えていなかった。毎日新聞の記者は、小林製薬に事実関係の説明を求めた。後に分かったことだが、この時、東京では厚生労働省が同じ時間に記者会見を開いていたのである。小林製薬の説明では、28日に非公開で開かれた「薬事・食品衛生審議会の調査会」において、厚労省にそのことを報告していたのだという。

報告内容の根拠として同社は、解析した「未知の物質のピーク度がプベルル酸と合致した」ためだと、別の記者の質問に対して回答している。ただし、原因究明としては「その異性体も含めて候補となる成分は何種類もあり、プベルル酸に限らず、相互作用の可能性も否定できない」とし、29日の会見で同社自らが「公表する準備はできていなかった」と釈明している。にもかかわらず、厚労省が同社に先んじて公表した理由は何か? 会見に出席していた小林章浩社長(当時、写真左から2番目)をはじめ、会見に出席した幹部らは誰一人、このことを事前に知らされていなかったという。

プベルル酸に的を絞った原因究明が、この時から始まったと言ってもいいのではないか。これ以降、厚労省は国立衛生研とともに原因物質の特定を急ピッチで進めることになる。一方の小林製薬はこれを契機に、原因究明について何を聞かれても、「厚生労働省に一任している」の一点張りで一切の問いに口をつぐむこととなった。会見のアーカイブ動画は今もYouTubeで視聴することができる(テレ東BIZ、日テレNEWS LIVEなど)。

このようなぎくしゃくしたスタートが、この後も関係者からさまざまな憶測を招くことになる。プベルル酸ありきの原因究明が開始され、これまでに小林製薬自身が探ってきたさまざまな「その他の可能性」の芽が摘まれてしまった。そして今年7月1日、小林製薬の中央研究所は「紅麹」に関する研究・素材の情報を公式サイトから削除した。

次回は、小林製薬の品質管理体制に焦点を当てる。なぜ異物混入と成分のばらつきが生じたのか。制度と企業文化の両面からその構造的問題を解析する。また、いとう王子神谷内科外科クリニックの伊藤博道院長に、腎障害以外の病状を呈した患者に対する小林製薬の対応について聞いた。

(つづく)

【田代 宏】

関連記事:紅麹サプリ事件の横顔~舞台裏と教訓(1)

:紅麹サプリ事件の横顔~舞台裏と教訓(2)

:紅麹サプリ事件の横顔~舞台裏と教訓(3)

:紅麹サプリ事件の横顔~舞台裏と教訓(4)

:紅麹サプリ事件の横顔~舞台裏と教訓(5)

:紅麹サプリ事件の横顔~舞台裏と教訓(6)

:紅麹サプリ事件の横顔~舞台裏と教訓(7)

:紅麹サプリ事件の横顔~舞台裏と教訓(番外編)

:まだ続く紅麹サプリ事件(1)

:まだ続く紅麹サプリ事件(2)

:まだ続く紅麹サプリ事件(3)

:まだ続く紅麹サプリ事件(4)

:まだまだ続く? 紅麹サプリ事件 厚労省資料に欠けていた“胃毒性”所見