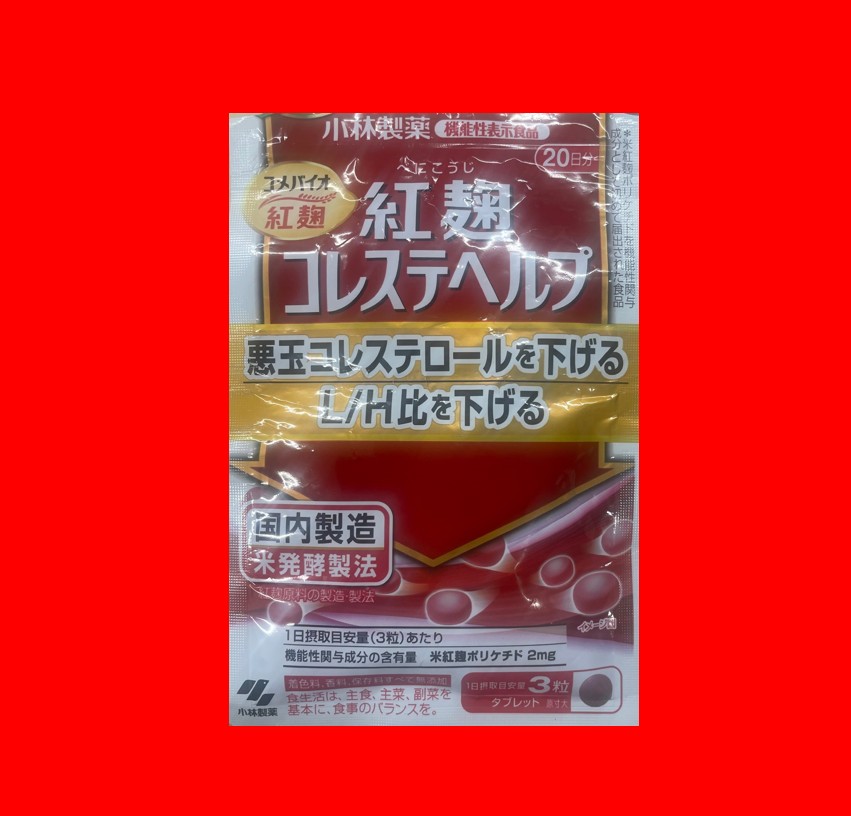

紅麹サプリ事件の横顔~舞台裏と教訓(4) 科学的根拠の乏しさと過信の構造

国立医薬品食品衛生研究所(国立衛生研)が行った動物実験では、PA単独投与でラットに腎障害が発生した。一方、同時に試験された未知の化合物YおよびZについては腎毒性が確認されなかった。この結果を受け、厚労省は「PAが主因」と判断し、行政措置を講じるに至った。

だが、毒性学の専門家である佐藤均教授(静岡県立大学)は、この判断に対して複数の懸念を呈している。最大の論点は、7日間という試験期間の短さである。佐藤教授は、「急性の評価に過ぎず、慢性的な毒性、あるいは複合影響を把握するには不十分」と指摘しており、複数の成分を同時に摂取するサプリメントの実態とは乖離しているとの見解を示す。佐藤教授による試験データに対する評価の概要は以下のとおり。

紅麹サプリメントとプベルル酸毒性試験(佐藤教授の「意見書」より)

この試験では、ラットにPAを7日間連続投与したところ、雌で1例のみ重度の腎障害(グレード5)が認められたが、大多数は軽度から中等度にとどまり、雄では明らかな腎障害や死亡例は報告されなかった。したがって、極めて短期間の毒性試験のみでは、実際の人間で報告されているような重篤な腎障害や死亡例を説明するには不十分。

評価上の限界も多く、まずPAの含有量やヒトの血中濃度が不明である点、さらにヒトからPAが実際に検出された例もない。紅麹菌には腎毒性を持つとされる「シトリニン」を生成する遺伝子はないとされているが、遺伝的変異によって例外が生じている可能性も否定はできず、より踏み込んだ解析が求められる。

注目すべきは、PA単独ではなく、複数の要因が組み合わさった「複合リスク」の存在である。第一に、PAとモナコリンK(ロバスタチンと同一成分)の相互作用がある。PAは肝臓のOATP1B1トランスポーターを阻害することが知られており、その結果、モナコリンKの血中濃度が上昇し、横紋筋融解症などのリスクが増加する可能性がある。

さらに、モナコリンKの代謝に関与するSLCO1B1遺伝子に特定の変異(rs4149056 CC型)を持つ人々は、薬剤に対して副作用が出やすいことが知られている。このような遺伝的要因を踏まえると、すべての摂取者に被害が出ていない事実とも整合的である。

佐藤教授の見解としては、PA単独による毒性では説明がつかず、PAとモナコリンKの薬理相互作用、さらには個人の遺伝的背景が重層的に関与して、今回のような重篤な健康被害が発生したとする考えが最も合理的であると結論づけている。

「行政目的」と「科学的審理の探求」は別か?

こうした疑義が残る中、厚労省の担当官AおよびBとのやり取りについては連載の第2回で報告した。7日間の反復投与試験結果をもって原因特定を「行政的に」完了とする姿勢を示しており、科学的検証の継続に対して消極的な立場であることを意味する。

一方で、B氏は「今後、将来的に調査が必要となる可能性がある」との含みを持たせた発言を行っている。これは、現時点では追加試験を否定するものの、将来に向けて科学的・社会的要請が高まれば再検討の余地を残しているという、行政の“二段構え”とも取れる対応である。「行政目的」と「科学的真理の探求」とを分けて考えていることを意味している。

要するに、厚労省の判断は「行政的収束」に重きを置いたものであり、「科学的解明」とは一定の距離がある。このような姿勢は、国民の健康と安全を預かる立場にある行政機関として、いかに妥当性を持ち得るのか――。佐藤教授をはじめ、複数の専門家が疑問を投げかけている。

8月18日付「FOOCOM」のメールマガジンに、薬学者の畝山智香子氏がプベルル酸に関する論考を寄稿した。畝山氏によると、28日間の予備的な毒性試験がすでに行われており、その結果は学術論文および厚生労働科学研究成果データベースで確認できるというのである。タイトルは「CD(SD)ラットにおけるプベルル酸の28日間亜急性毒性試験」。Received(受理日)は2025年6月11日、Accepted(受理承認日):同7月19日、学術誌へのオンライン公開日は同8月6日となっている。

畝山氏はそこで、毒性が腎臓以外の「胃」にも及んでいる点や性差(オスとメスの感受性の違い)がある可能性に注目している。これらは動物試験でなければ分からない重要な知見だとし、大阪市の疫学解析で健康被害を訴えた人の70%が女性であることも、性差の可能性を示唆しているとの見解を述べている。このことは、王子神谷内科外科クリニックの伊藤院長が診断した「脱毛」や「虫垂炎」の患者の存在を裏付ける有力な証左にもつながるのではないか。

今思うと、8月5日に開かれた小林製薬の記者会見で、某メディア所属の記者が腎障害以外に関する症例について質問をしたのは、この事実を事前に把握していたからだろうか。もちろん、小林製薬は「患者の機微に触れる情報」だとして腎障害以外の症例を明らかにしていない。

その後筆者が確認したところ、小林製薬はこの試験結果を事前に把握していたようである。同社に改めて取材し、症状やその原因について聞いたところ、会見時と同じ答えが返ってきた。いずれにせよ、記者会見場で質問した記者は、「腎障害以外の症例」の存在について、何かの理由で聞き及んでいたに違いない。

静岡県立大学の佐藤教授は、「腎障害以外に何の障害があったのかを言うと、プベルル酸だけのせいにするのが難しくなるのではないか」と意味深な指摘を行っている。

小林製薬が把握している「腎障害以外の患者」に脱毛や虫垂炎の患者が含まれているかどうかを同社に確認したところ、「個別の症例の詳細については回答を差し控える」とした。

次回は、モナコリンKという“医薬品成分”がなぜサプリメントに含まれていたのか、その制度的問題について掘り下げていく。

※佐藤教授の「意見書」全文はこちら(⇒会員専用記事閲覧ページへ)

(つづく)

【田代 宏】

関連記事:紅麹サプリ事件の横顔~舞台裏と教訓(1)

:紅麹サプリ事件の横顔~舞台裏と教訓(2)

:紅麹サプリ事件の横顔~舞台裏と教訓(3)

:紅麹サプリ事件の横顔~舞台裏と教訓(4)

:紅麹サプリ事件の横顔~舞台裏と教訓(5)

:紅麹サプリ事件の横顔~舞台裏と教訓(6)

:紅麹サプリ事件の横顔~舞台裏と教訓(7)

:紅麹サプリ事件の横顔~舞台裏と教訓(番外編)

:まだ続く紅麹サプリ事件(1)

:まだ続く紅麹サプリ事件(2)

:まだ続く紅麹サプリ事件(3)

:まだ続く紅麹サプリ事件(4)

:まだまだ続く? 紅麹サプリ事件 厚労省資料に欠けていた“胃毒性”所見