紅麹サプリ事件の横顔~舞台裏と教訓(3) 試験全データ公開へ「単独毒性か」「複合毒性か」

「そもそもモナコリンK(が原因)じゃないかというところであれば、もう少し違う観点になる。プベルル酸がない以前のロットでの健康被害というのが起こっていい」(厚生労働省)

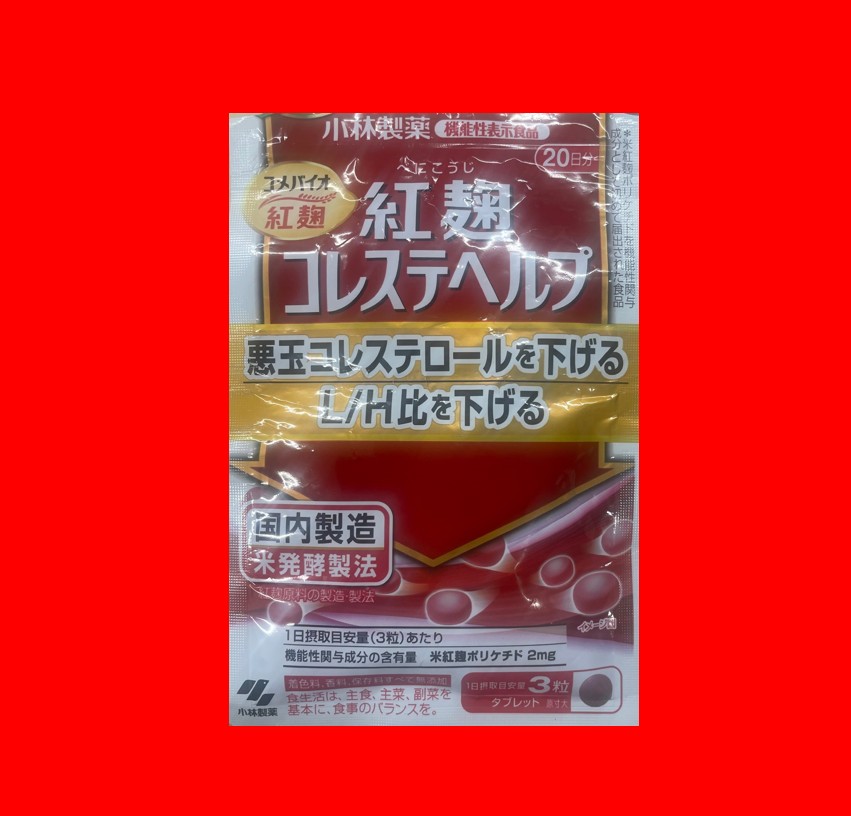

前回(連載第2回)の厚労省との一問一答にあったように、原因究明はモナコリンK以外の成分に的を絞った観点から始められた。効能効果を合法的に表示できる機能性表示食品であるがゆえに、宣伝効果も大いに期待できる商品だったという課題は置き去りにされている。連載の第1回目の年表にある、その他のいわゆる健康食品『紅麹コレトール』と機能性表示食品『紅麹コレステヘルプ』が、原因を究明する厚労省によって同列に扱われていたという問題が残されたままとなっていた。どちらの商品にも同量のモナコリンK(米紅麹ポリケチド)が含まれていたのである。

サプリと医薬の狭間に揺れる規制

2024年5月28日、厚生労働省と国立医薬品食品衛生研究所(国立衛生研)は、紅麹サプリメントに含まれる物質に関する中間報告を公表した。その中で、問題となったロットから検出された「プベルル酸(PA)」について、ラットを用いた7日間反復投与試験で腎障害が確認されたとした。一方、同時に検出された2つの未知の化合物、通称「Y」と「Z」については、同試験で腎毒性は認められなかったとし、厚労省はPAを「暫定的な原因物質」と位置付けた。

さらに9月18日、「紅麹関連製品に係る事案の健康被害情報への対応に関するWG」の設置に合わせて公表した資料では、「ラットの90日間反復投与試験(実施予定)」の文言が削られていた。このことは前回も触れた。

だがこの結論は、専門家や一部関係者から「時期尚早」との批判を受けた。とりわけ静岡県立大学の佐藤均教授は、Y・Zの毒性が完全には否定されていないこと、さらにはプベルル酸自体が「薬物トランスポーターOATP1B1」を阻害することで、同サプリメントに含まれていた「モナコリンK(医薬品ロバスタチンと同一構造)」の副作用を増強した可能性に言及した。つまり、単一成分ではなく、複数の物質の相互作用による「複合毒性」が、今回の健康被害の本質ではないかと言うのである。

「反復投与試験の全データ」開示請求へ

筆者は昨年(2024年)11月5日、「ラットの7日間反復投与試験」におけるプベルル酸の投与量および詳細な実験データの全て」、「小林製薬から聞き取った被害者の内、死亡者について『どのようなサプリメント、医薬品を使用していたのか』服薬履歴の全て」などについて、厚労省に情報開示請求を行った。同12月26日、前者のうち、分析実施者氏名や検査機関名と機器の名称の一部を除いて開示決定が下りたため、開示されたデータの分析を佐藤教授に依頼した。

その結果、佐藤教授は、「PA単独による腎障害では説明しきれない。PAとモナコリンKの相互作用、さらに個人の遺伝的体質が重なって、今回のような重篤な被害が起きたと考えるのが妥当である」との結論に至ったのである。

「このままでは科学的に不十分」(佐藤教授)

実際、問題となった紅麹サプリメントは、青カビ汚染が確認されたロットから製造されたもので、通常の発酵工程とは異なる菌相が介在していたことが明らかになっている。青カビと紅麹菌の「共培養」により、プベルル酸に加えて未知のY・Zが生成されたという見解は、国立衛生研の中間報告でも示されている。

すでに述べたが、厚労省のWG会議でも意見が分かれていた。2024年9月18日の1回目のWG会議では、委員から「Y・Zは毒性がないとは言い切れない」と疑問を呈し、別の委員は「相互作用について追加評価すべき」と述べた。にもかかわらず、厚労省は「行政目的は果たされた」として、90日間の長期投与試験を行わない方針を明言。これに対し、佐藤教授は「科学的には不十分」と明確に異議を唱えている。

実は、佐藤教授に分析を依頼したと同時期、筆者はWGの全委員にも健康被害の原因について見解を求めたが、公的立場にあることなどを理由に断られている。ただ、WGの委員は誰一人、ラット試験の全データを事前に見せられていなかったようなのである。これは先の厚労省への取材で判明した事実だ(連載第2回「一問一答」参照)。

厚生労働省は紅麹サプリメントに含まれていた青カビ由来の成分「プベルル酸(PA)」について、7日間反復投与試験に基づき、腎毒性の原因物質とする暫定的な結論を下した。しかし、これは果たして「科学的に完結した回答」と言えるのだろうか――。速報資料を以下に紹介する。

※ラットの7日間反復投与試験「最終報告書」開示データ全部はこちらから(⇒会員専用記事閲覧ページへ)

(つづく)

【田代 宏】

関連記事:紅麹サプリ事件の横顔~舞台裏と教訓(1)

:紅麹サプリ事件の横顔~舞台裏と教訓(2)

:紅麹サプリ事件の横顔~舞台裏と教訓(3)

:紅麹サプリ事件の横顔~舞台裏と教訓(4)

:紅麹サプリ事件の横顔~舞台裏と教訓(5)

:紅麹サプリ事件の横顔~舞台裏と教訓(6)

:紅麹サプリ事件の横顔~舞台裏と教訓(7)

:紅麹サプリ事件の横顔~舞台裏と教訓(番外編)