紅麹サプリ事件の横顔~舞台裏と教訓(2) 見逃された異変と情報公開の遅れ

小林製薬の紅麹サプリメントにおいて、健康被害が急増した。本来、紅麹は安全性が高いとされ、古来より食品として利用されてきたものである。しかし今回の事件では、腎機能障害による重篤な健康被害が多数報告されたことで、事態は深刻化した。

容疑者を「プベルル酸」「Y」「Z」に絞った理由は?

同品からは青カビ由来とされるプベルル酸、さらに未知の化合物「Y」および「Z」が検出された。いずれも従来の紅麹製品では検出されなかった物質であり、特に化合物YとZはマススペクトルライブラリにも存在せず、その毒性は未知だった。この段階で、製造過程において紅麹菌に青カビが混入し、それが発酵の過程でモナコリンKなどに影響を与えた可能性が指摘された。

2024年4月、国立医薬品食品衛生研究所(国立衛生研)が公表した中間報告により、紅麹菌と青カビの共培養によって、プベルル酸、Y、Zの3物質が同時に産生されることが確認された。このことから、単なる偶発的混入ではなく、製造工程上の構造的問題が浮かび上がった。

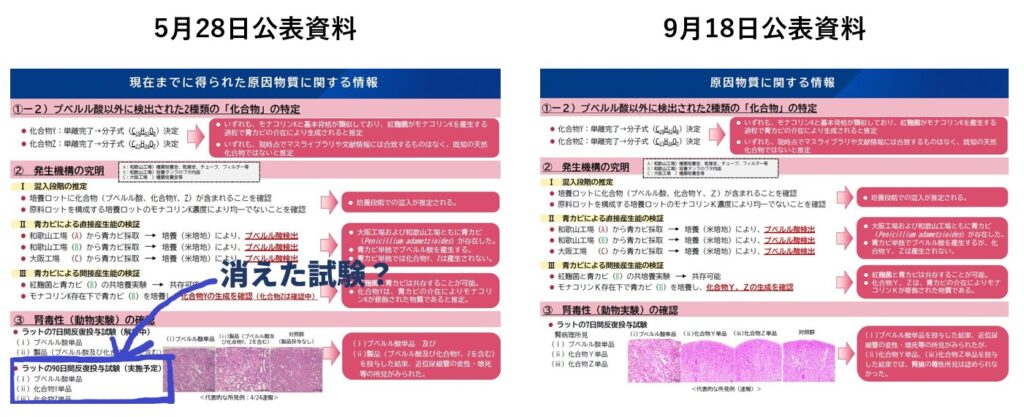

その後、厚生労働省は5月28日に7日間反復投与試験の結果を公表した。試験の結果、プベルル酸単独でラットに腎障害が発生した一方で、YおよびZ単独では腎毒性が確認されなかった。これを根拠に、厚労省は「行政目的としての原因物質はプベルル酸」と暫定的に断定する判断を下した。しかし、まだこの段階では90日間反復投与試験の実施も予定に入れていたようである。ところが9月18日、第1回WG会議の際に公表された資料では、なぜかその「実施予定」が消されていた。

厚労省、科学よりも迅速な「行政対応」を優先か

プベルル酸の単独犯行説は、迅速な行政対応としては妥当だったかも知れない。しかし、科学的な視点からは不十分との指摘もある。第一に、試験期間がわずか7日間であったことにより、長期的な毒性や蓄積毒性の評価が行われていない。第二に、実際のサプリメントは複合成分であるにもかかわらず、単成分の投与試験のみであったことにより、相互作用による影響が未評価のままとなっている。

また、静岡県立大学の佐藤均教授は、プベルル酸が「OATP1B1」という薬物トランスポーターを阻害することにより、モナコリンKの体内濃度を異常に上昇させた可能性を指摘している。モナコリンKは、医薬品ロバスタチンと同一の構造を持ち、過剰摂取により腎障害や横紋筋融解症を引き起こすことが知られている。この相互作用が重篤な健康被害を引き起こした可能性は否定できない。佐藤説については第4回目の連載で「意見書」とともに、詳しく紹介する予定である。

いとう王子神谷内科外科クリニックの伊藤院長は、90日間反復投与試験あるいは高等動物による追加試験の実施が必要だと説く。厚労省はなぜ90日間反復投与試験を中止したのか?

2025年2月10日、厚労省の担当官A氏は取材に対し、「行政目的としての原因究明は完了した」との立場を表明し、90日間反復投与試験の実施を否定した。この姿勢に対し、「行政的収束を優先したのではないか」という疑念も生じている。この担当官は、「WG会議は、被害情報が収集された都道府県から上がってきた健康被害情報を見て、どのような措置を講ずるか否かということが目的なので、原因究明が会議の目的ではない」と明言した。

「WGは原因究明のための会議ではない」(厚労省)

そこで筆者は厚労省に対して、90日間反復投与試験の実施を取りやめた理由について、「実施を見送る根拠となった科学的な裏付けとなる資料」の情報開示を求たところ、食品監視分析官であるB氏から直接連絡を受けた。答えることができる範囲で喋るから、開示請求を取り下げてもらえないかと言うのである。3月26日のことである。

B氏は、「WG会議は原因究明ではなく健康被害の症例検討のために設置されたが、将来的に再評価の可能性は排除しない」とする柔軟な姿勢を示した。「原因究明としてではないが、プベルル酸の毒性解明について将来やらないのかと言われると、それは必要に応じて、もしかしたらやる可能性がある」と説明した。結局、現時点では科学的な解明は不完全なままということではないか――。厚労省B氏との一問一答の中には、それとなく「28日間亜急性毒性試験」の実施を示唆するかのような会話が出てくるが、この時点で、筆者がはっきりしたかたちで把握することはできなかった。

こうした経緯を踏まえると、今回の紅麹サプリ事件は、単なる偶発的混入で済ませるべきではなく、製造・制度・行政対応の各段階における複合的な課題が交錯した構造的な問題であることが浮き彫りとなる。次回は、7日間反復投与試験に対する疑義と、それに続く行政対応の実態について迫っていく。

A氏およびB氏との一問一答はこちら(⇒会員専用記事閲覧ページへ)

<A・B両者への取材概要>

●A氏との一問一答(2025年2月10日)

記者 90日間反復投与試験を実施しなくなった理由は何か?

A氏 結局、7日間反復投与試験で得たい結果が出たからという理解。9月18日の公表資料にも写真付きで出しているが、プベルル酸単品と化合物Y単品と化合物Z単品をそれぞれ投与して、結局Y・Zが5月の時点だと、まぁ日常語で言うと悪さをするかどうかというのがよく分からなかった状態だったのが、7日間でも悪さをしなかったというのが分かったので、7日間の試験で終わらせたと理解している。

この原因究明、今回はたまたま国がやったが、原因究明の目的というのはあくまで行政目的でやっているもの。5月の政府の取りまとめでも書いているが、結局これは健康被害の原因物質とその発生機序の究明のためにやった。

もしかしたら、学問的な関心とか持たれる方もいるのかもしれないが、結局その食品に起因しているのかどうか、食品中の何に起因しているのかとか、そういったことのためにやっているものなので、そういった意味で何が原因物質だったのかという意味だと、5月の時点ですでにプベルル酸だというのは分かっていた。ただ一方でYとZは分からなかったという状態だった。

結局、行政という意味では、少なくともその他にも健康被害の原因に、原因の候補としてはYとZというのはあったが、少なくともプベルル酸は悪いことをしたということは確認できたので、ほぼほぼ5月の時点で原因物質と発生機序の究明というのが全く分からない状態から、かなり分かる状態になったという状況だった。

記者 なるほど。

A氏 結局、残ってしまったYとZがどうだったのかとか、YとZの化学式がどうなのかとかいう微妙なところだけ5月の時点では残っており、それを9月に公表したとていう位置付けになっている。

記者 当時の9月18日のワーキンググループ(WG)でも、未知の物質に対してのクエッションを出した方もいたようだが、ただそれは90日間反復投与試験にはつながらなかったということか。

A氏 ご指摘のWG会議の目的というのは、都道府県から上がってきた健康被害情報を見て、どのような措置を講ずるか、講じないかということが目的の会議。原因究明がどうかということは会議の目的ではない。そういった情報収集は必要だとおっしゃっていたかなとは思うが、そもそも会議の目的はそういうものではない。

記者 何をもって原因究明が十分だったか、何をもって90日間の反復投与試験をやらないという判断に至ったのか。それは今までご回答いただいたようなことだという理解でよろしいのか。必要だったら開示請求すれば出てくる話か?

A氏 いろいろお考えだと思うが、9月18日に公開させていただいたのが全てということ。何か後ろ暗いことがあるわけでもない。結構、開示請求とかも職員は大変なので・・・。

(この後、90日間反復投与試験を中止した理由について情報開示を請求)

●B氏との一問一答(同3月26日)

B氏 最終的には9月18日に一応原因究明の結果として公表したとおり。

化合物が3つ見つかったので、どの化合物の影響があったのか、5月の時点では90日間反復投与試験の方に、プベルル酸とYとZも単体で投与して、影響があるかないかを見るということにしていたが、一応、7日間の試験でプベルル酸を1回やった結果がでた。YとZについても、7日間をやってみて、毒性の影響が出るかどうか調べたところ、結局これは腎臓への毒性の所見は認められなかった。そういうことで、結果としては、プベルル酸が腎障害を引き起こしたのだろうということが分かった。その結果を9月18日に厚労省から発表し、原因究明としてはこのプベルル酸が非常に疑わしいというデータで、ほぼ確定みたいな形で公表させていただいた。これが、原因究明の流れになっている。ここはご理解いただいていると思う。

記者 もちろん拝見している。

B氏 こちらから(A氏)の説明で、90日試験については、今行っているというものではないが、将来的にもやらないみたいな説明が?

記者 A氏からはそういう説明を受けた。

B氏 そこはちょっとご説明が舌足らずだったということもある。原因究明としては一応、一通りの7日間の投与の結果をもって、ある程度分かったので、原因究明として90日試験をやる必要というのはほぼほぼ薄れているという状況にある。そういう意味でやらないというふうな説明をしたのだと思うが、ただプベルル酸の毒性というのは解明されてないところが多いので、研究者の方から解明すべきじゃないかというお声もいただいているというのは事実。原因究明としてではないが、プベルル酸の毒性解明として、将来やらないのかと言われると、それは必要に応じて、もしかしたらやる可能性がある。

だから、未来永劫やりませんという説明だったとしたら誤解をさせてしまい、大変申し訳なかったと思っている。

記者 誤解というのは、厚労省さんの受け止めとしてはそこのところが誤解だったのかなという受け止めでおられるということか。

B氏 はい。どこまで原因究明なのかというのはなかなか難しいのだが。

記者 なるほど。

B氏 閣僚会合とかでも、規格基準を作るという、検討しろとかいろいろ言われているというのは確かにあるので、プベルル酸の毒性をどこまで解明すればいいかというのは、必要に応じて何をやっていくかっていうことになるかと思う。そういう意味ではちょっと今、開示をいただいている90日間試験をやったのかみたいなところは――。

記者 やったのかというのではなく、やらない理由を明確に示してほしいと言っている。

B氏 やらない理由は、原因究明の観点ではY・Zの動物試験は一応やっているので、7日間投与試験もやっているので、それをもってプベルル酸が原因だということが特定ができた。一応90日をやる必要はそこではないという判断をしたということ。だからそういう意味ではなかなか、(理由が)あるかどうかと言われると、ちょっと文章的に出せるのがあまりないかもしれない。

記者 9月18日に開催されたWG会議では、人間への外挿性がどうかという質問が出た。

座長「1つ気になるのが、今回は急いでやられたということで、このプベルル酸に関して動物ラットかマウスかわかりませんけど人間に投与されて、具体的に言うと今回の製品を人が服用したときの濃度に相当する。その内服量に相当する量に換算された体表面積や体重でマウスやラットに換算すると思うのだが、その換算された量相当になっているのかどうか、すなわち人が実際に内服して、この場合は喫食になるわけだけど、健康食品なので、とにかく接種をして腎障害を起こしたのと大体同じぐらいの濃度で、マウスでも同じような腎障害が起こっているのか、人の場合は腎生検をされた例もあると思うが、例えば、ただ単に腎障害が起きたというのではなく、病理所見がかなり近いとか、そのような所見まで得られているのか」

これに対して事務局(厚労省)は、「人の容量摂取量と同じ程度かどうかというと、そうでではないというふうに思う」と答えている。

B氏 それは多分7日間投与試験のデータはすでに開示させていただいているので、それをご覧いただくと、投与量とかも全部出てると思う。その投与量を見ると、一応、毒性試験の場合は、いろいろな知見が当然あって、毒性をちゃんと見る場合には、必ず毒性が出る量を投与するというのが基本。たぶんご承知だと思うが、少ない量を投与しても、その毒性が出なければそれは毒性がないのかと言われると、もっと多い量を投与したら毒性が出るかもしれないので、一応、人の服用量の100倍を目安にまずは投与してみて、それで影響が出るかどうかというのを見るということを通常はやる。それをやったのが7日間反復投与試験で、そこは投与量がデータの中には出てくると思うが、それで毒性が出たということになっている。

記者 PA=プベルル酸が1200mg。BK1が1200mg、BK2が360mgと1200mgとなっている。

B氏 高用量と中用量というのでいくつか振っているけれども、振り方は結構、高用量に偏って振っているので、それでちゃんと毒性が確認できるかどうかということを化学物質の毒性試験をやる場合は、通常、そういうことをやる。

記者 BK1、BK2とは何か?

B氏 BK1、BK2は製剤のこと。実際のコレステヘルプの錠剤で、その時にはある程度化合物がプベルル酸以外にも何かあるのではないかということがあった。

錠剤の中にはプベルル酸以外のYとZも入っているので、プベルル酸単体とプベルル酸とYとZが入った錠剤を投与して、その試験ではどちらも同じように、人の腎障害による腎生検の接点の症状と本当によく似た病態が見られた。ただ曽根先生にそのデータを当時見せていなかった。

それでプベルル酸が単体でも症状が出たし、一応連続性があるのではないかと。もしかすると、YとZも何か関わっているのではないかという話もあったので、次にY・Zを単体でやった。なぜ最初から単体でやらなかったのかとなると、その当時にはY・Zというのはかなり単離が難しくて、結構時間がかかってしまった。Y・Zは単離ができた段階で、Y・Z単体で投与したという実験をもう1回やった結果、9月18日の公表につながったという流れになる。

記者 この18日の事務局の回答っていうのは、この方は事務局の回答は曖昧だった。

B氏 そうですね。そこはWG会議自体は原因究明、何かを合議するような会議体ではなかったので、中途半端な感じで解決に至った。

記者 その後、山縣委員からも、「今のと関係すると思うが」ということで、用量依存性があるかどうか、「おそらく濃度がある程度振ったんじゃないかと思うが、量が多ければ多いほど障害が強くなるのか、それとも1回の投与でこれだけの病変が起こってしまうのか、そのあたりの情報はあるか」との質問があり、事務局は「得られてない」と答えている。

B氏 その当時は多分得られてなかったので、そういうご意見もいろいろあってですね、毒性試験がいろいろありますので、必要に応じて、今必要なものは進めているというかですね、というような状況にはあるんですけども。

記者 西崎委員がこの時に、「プベルル酸が悪であるということは、これで明らかになった」という結論めいた発言をしているが、この時は委員の皆さん、7日間反復投与試験の全データは見ていなかった?

B氏 はい。WG自体は、人の症例を検討いただく会議として設置しているので、動物試験の全データを資料として配って検討することはやっていない。

記者 WGについての話は理解したが、プベルル酸の毒性がはっきりしない中、モナコリンKが原因だったという説も否定できないのでは?

B氏 もしモナコリンKが原因とすると、プベルル酸が入ってない商品、例えば過去に小林製薬が2021年ぐらいから発売しているが(『紅麹コレトール』のこと)、それにはモナコリンKが入っている。とすればその時に被害が起こるということになってしまう。

今回はカビが混入したことでプベルル酸が産生されたことが一応原因というふうに考えられている。その比較、この化合物を特定する時の比較のために、健康被害がある原料ロットと健康被害がない原料ロットでの比較をやっている。原料ロットにはモナコリンKは当然含まれている。そこで何か違いがあるかどうかということで、プベルル酸と化合物YとZという3つが主要な化合物として違いがあるということから原因究明を深掘りしていった。

そもそもモナコリンKじゃないかというところであれば、もう少し違う観点になる。プベルル酸がない以前のロットでの健康被害というのが起こっていい。(今回は)起こっていないという前提で進めている。

記者 前提がそもそもそういう前提だったということか。ただ機能性表示食品になったことで、(表示や宣伝が原因で)消費者の方がたくさん摂取されるようになったということも考えられなくはない。(一部の商品には)モナコリンKが高含有されていたという情報もあった。だから必ずしもそうじゃないのかなという疑念は残ってる。

B氏 今回、多くの方が健康被害を訴えたのはモナコリンKというよりは、プベルル酸、カビが混入したことによってできたというのが原因だろうということ。いわゆる健康食品というのは結構いろんな方で、体調によっては症状が出るなど個人差もある。そういうのも含めるとどうなのかと言われると、ちょっとそこは今回の原因究明調査の中ではやってないというような状況だ。

※下線部の発言が後に判明する「28日間亜急性毒性試験」を示唆していたのかどうかは不明。

(つづく)

【田代 宏】

関連記事:紅麹サプリ事件の横顔~舞台裏と教訓(1)

:紅麹サプリ事件の横顔~舞台裏と教訓(2)

:紅麹サプリ事件の横顔~舞台裏と教訓(3)

:紅麹サプリ事件の横顔~舞台裏と教訓(4)