紅麹サプリ事件の横顔~舞台裏と教訓(1) 本当に「プベルル酸」の単独犯だったのか?

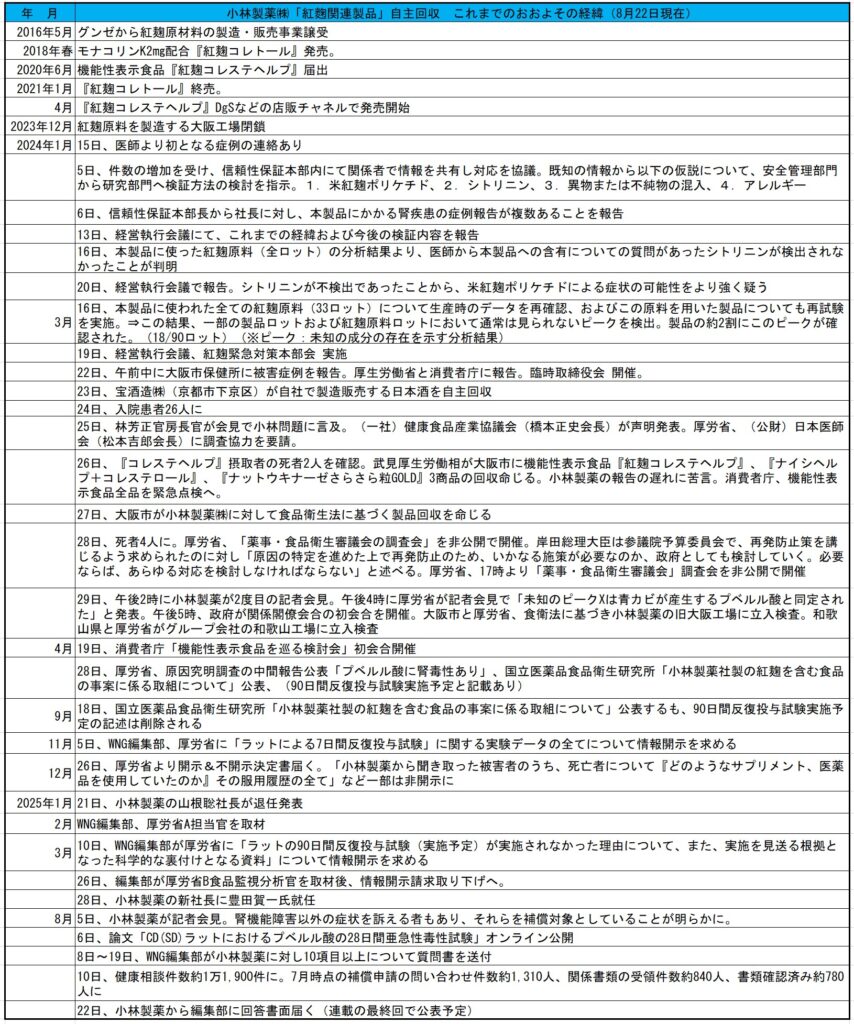

2024年春、日本を揺るがした「小林製薬・紅麹サプリメント事件」。腎障害を中心に重篤な健康被害が全国に広がり、今年8月3日時点で補償対象者は450~500人、死者についても140人余りが調査の対象となっている(「紅麹コレステヘルプ等に関する事例数」より)。本稿では「プベルル酸単独犯説」に疑問を呈する複数の専門家の見解を参考に、小林製薬はもちろんのこと、製品分析結果を巡る行政の動きを踏まえながら、事件の全体像とその本質に迫る。

厚労省「7日間反復投与試験」のみで結論

厚生労働省は、当初予定されていた90日間の反復投与試験を実施せず、7日間の試験結果のみで紅麹サプリ中の「プベルル酸(PA)」が原因物質と結論付けた。この判断に対しては、昭和大学薬学部(現・静岡県立大学)の佐藤均教授をはじめ、複数の専門家から「動物実験の外挿性に欠ける」、「短期間試験では長期的影響は評価不能」との指摘が寄せられている。

事実、2024年9月18日に開催された「第1回紅麹関連製品に係る事案の健康被害情報への対応に関するワーキンググループ(WG)」において、委員の1人である新潟大学大学院の曽根博仁教授も「人が摂取して腎障害を起こしたのと大体同じぐらいの濃度で、マウスでも同じような腎障害が起こっているのか、ただ単に腎障害が起きたというのではなく、病理所見がかなり近いとか、そのような所見まで得られているのか」細かい検討がされているかどうかを厚労省に確認している。

筑波大学の山縣邦弘教授も、「用量依存性があるのかどうか、おそらく濃度をある程度振ったのではないかと思うが、量が多ければ多いほど障害が強くなるのか、それとも1回の投与でこれだけの病変が起こってしまうのか、そのあたりの情報はあるか」――などと質問しているが、いずれにおいても厚労省は明確な回答を避けている。

「プベルル酸説」専門家間で割れる見解

日本大学医学部の阿部雅紀主任教授は、プベルル酸がファンコニー症候群の原因であると述べている。また、先述したWGの会合において、東海大学医学部の西﨑泰弘主任教授は、「プベルル酸が悪であるということはこれで明らかになった」と、プベルル酸犯人説を採った。

ところがこの問題が世に出て間もなく、出演した報道番組で未知の物質について、モナコリンK犯人説を支持していた佐藤教授はその後も、「プベルル酸だけでここまでの被害が出るとは考えにくい」とし、モナコリンKの含有量のバラつきとその毒性の増幅作用を指摘している。

これまでに臨床現場で約20人の患者を診察してきたという「いとう王子神谷内科外科クリニック」(東京都北区)の伊藤博道院長は、疑いがあるとみられる患者を大学病院などに紹介してきた。臨床の現場からは、「典型的な横紋筋融解症は見られなかったが、腎尿細管障害は明らかだった」とした上で、「脱毛や虫垂炎などを発症する患者もいた」と証言する。

今年8月5日に開催された小林製薬の記者会見では、「腎機能障害以外の症状を訴える人も存在し、被害補償の対象も腎機能障害に限定していない」という説明が行われた。さらにこの翌日、オンライン学術誌で「CD(SD)ラットにおけるプベルル酸の28日間亜急性毒性試験」が公開されている。この論文では、胃腺病変など「胃への影響」が見られたことが明らかにされている。同論文については第4回目の連載で言及する予定だが、このことは同じ消化器系の疾患という点からも、伊藤院長の診察を裏付ける有力証拠の1つになるかもしれない。また伊藤院長は、プベルル酸とモナコリンKの相互作用を指摘する佐藤説に対し、「その可能性は否定できない」と肯定している。

「スタチンは怖いクスリ」(伊藤院長)

被害を拡大させた大きな要因は、「被害報告の遅れ」にあった。小林製薬の社内調査報告書には行政に報告するかどうかの基準として、「因果関係が明確な場合に限る」という言い回しが30回以上登場。週次に開催されるGOM(グループ執行審議会)でもその姿勢が貫かれた結果、健康被害の報告は大幅に遅れた。消費者庁の指針では事件当時、「情報が不十分でも迅速な報告が求められる」と明記されていたが、企業側はあくまで独自の基準に従って判断を下した。

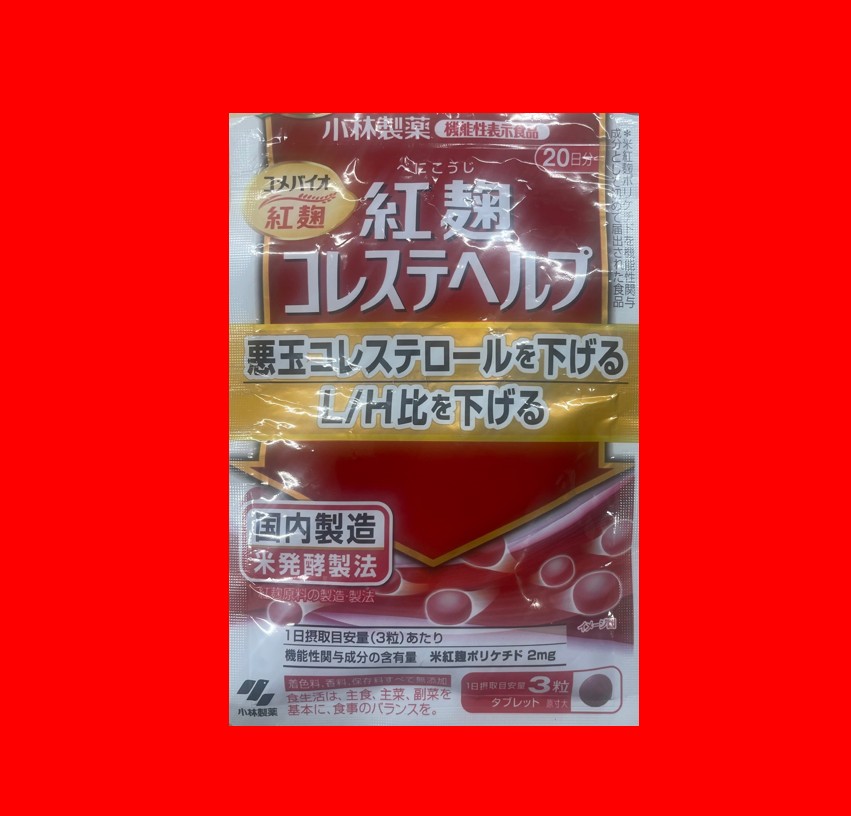

さらに見逃せないのは、小林製薬がモナコリンKを「機能性表示食品の機能性関与成分」として届け出ていた点だ。モナコリンKは医薬品ロバスタチンと化学構造的に同一であり、欧米ではサプリメントとしての使用に警鐘を鳴らしている成分である。複数の専門家は「医薬品成分を含んだ食品」が制度的な“盲点”となっていたと問題視する。

医者もあまり扱いたがらないと言われているスタチン系の薬剤。伊藤院長も「怖いクスリ」だと断言する。「多量のアルコールとの摂取はよくない」と指摘する専門家も――。

伊藤院長は紅麹サプリ事件を通して、「健康食品に対する考え方が変わった」と吐露。国の制度に基づいて製造販売された機能性表示食品でさえも健康被害の危険性をはらんでいるという事実に直面し、同制度への不信感を強めたという。

「制度の盲点」医薬品成分含有の是非

機能性表示食品には他にも、医薬品成分を機能性関与成分とした商品が市場に出回っている。これは、2019年3月に厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課(厚労省監麻課)が課長通知「『医薬品の範囲に関する基準』」に関するQ&Aについて」(薬生監麻発0315第1号)を発出。これを受けて消費者庁が「機能性表示食品に関する質疑応答集」を改正。「届け出る食品の機能性関与成分が、厚労省の『専ら医薬品リスト』に含まれる場合でも医薬品に該当しないと判断した場合は、機能性表示食品として届け出ることを妨げない」としたことによる(問13)。

平たく言うと、「専ら医薬品リストに掲載されている成分を含む食品であっても、その成分が生鮮食品に元から含まれている成分であれば、その成分を機能性表示食品として届け出る場合には、同成分を含有していても医薬品とは扱わない」というルールである。これによって現在まで、「モナコリンK」や「DNJ」などの医薬品成分と同等の機能性関与成分が複数、機能性表示食品として上市される結果を生んだ。ただし、機能性関与成分名はモナコリンKの場合は「米紅麹ポリケチド」、DNJの場合は「イミノシュガー」、「モラノリン」などと名を変えている。

このような指摘に対して行われる反論が、健康食品・サプリメントとして広く出回っている機能性成分「DHA・EPA」も医薬品ではないかという指摘である。これに対して伊藤院長は、「それは医療の実際を知らない人の話。DHA・EPAのリスクは非常に小さい。モナコリンKと比較してとやかくいうのは筋違い」と一蹴する。

(つづく)

【田代 宏】

関連記事:紅麹サプリ事件の横顔~舞台裏と教訓(1)

:紅麹サプリ事件の横顔~舞台裏と教訓(2)

:紅麹サプリ事件の横顔~舞台裏と教訓(3)

:紅麹サプリ事件の横顔~舞台裏と教訓(4)

:紅麹サプリ事件の横顔~舞台裏と教訓(5)

:紅麹サプリ事件の横顔~舞台裏と教訓(6)

:紅麹サプリ事件の横顔~舞台裏と教訓(7)

:紅麹サプリ事件の横顔~舞台裏と教訓(番外編)

:まだ続く紅麹サプリ事件(1)

:まだ続く紅麹サプリ事件(2)

:まだ続く紅麹サプリ事件(3)

:まだ続く紅麹サプリ事件(4)

:まだまだ続く? 紅麹サプリ事件 厚労省資料に欠けていた“胃毒性”所見