司法が問う行政判断の正当性と限界 【管見】相次ぐ敗訴で揺らぐ行政裁量の信頼基盤

既報のとおり、先月25日、消費者庁が2023年10月31日に行った景品表示法に基づく措置命令を取り消すという判決が東京地方裁判所で下された。裁判所が同法の措置命令を取り消す判決を下すのは、今回が初めて。

また、食の安全・監視市民委員会の佐野真理子共同代表が「機能性表示食品に係る機能性関与成分に関する検証事業報告書」の一部について開示を求めて上告していた裁判で、最高裁は今年6月6日、東京高裁の判決を破棄し審理を差し戻すという画期的な判決を下している。

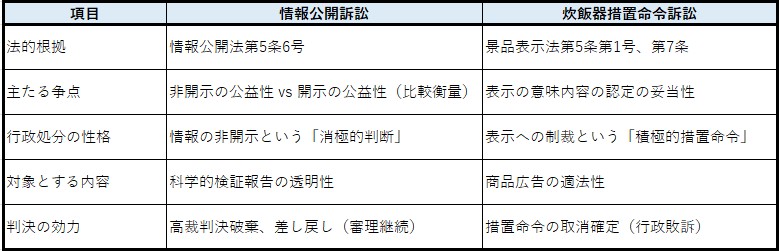

これら2つの裁判について、消費者庁の今後の行方が注目される。現時点において、性格の異なる2判決の共通点と相違点および将来的な課題について考えたい。

司法が下した異例の判断、共通する本質とは

両判決に共通するのは、消費者庁による判断・処分の正当性が司法により否定されたという点である。いずれの事案も、行政機関が「公益のために」行ったと主張する非開示や措置命令に対し、裁判所がその根拠や手続きに合理性を欠くと判断し、結果として国側の裁量行使に対してブレーキをかけるかたちとなった。

また、両判決ともに、「一般人の受け止め方」や「社会的影響」を重視しており、行政の論理ではなく、市民の視点から物事を判断するという共通した価値観が基底にあるように思われる。

行政の姿勢転換へ、透明性と説明責任がカギに

両判決が示したのは、行政の裁量的判断が「思考停止」になってはならないということである。情報公開法や景表法においては、行政機関が自らの判断基準を厳密に設けるとともに、その根拠を明示する運用の透明性が必要である。

「糖質カット炊飯器」を巡る判決では、表示内容の認定において「一般消費者の受け止め方」が重視された。これは今後、広告・表示に関する行政指導の際に、より市民目線を意識する必要があることを意味する。

情報開示請求訴訟では、制度自体が科学的な基準の不備を抱えたまま設計・運用されていたことが明らかになった。今後は検証制度や評価基準の整備が不可欠であり、それを公的に開示する体制が求められる。もっとも同訴訟の提示からすでに7年を超える年月を経ており、昨年起きた紅麹サプリ事件に伴い大きな制度変更も行われている。しかし、制度の透明性、行政の制度運用に求められる基本的な姿勢については当時と変わるところはない。

どちらの判決も、現行の行政実務にとって衝撃的だった。だがこれを機に、行政機関が形式的判断ではなく、根拠・説明・公平性を重視したガバナンスへと転換することが望まれる。

両判決は、異なる法的土俵でありながらも、共通して「行政の透明性と合理性の欠如」が問われた。これは単なる敗訴ではなく、日本の行政文化と市民との信頼関係を再構築する転機とも言うことができるのではないか。

7月30日に公開された日本ビデオニュース「ディスクロージャー」では、情報公開訴訟を話題に取り上げ、主催者の神保哲生氏と我が国の情報公開制度の第一人者である三木由希子氏が議論している。三木氏は、立法による制度の見直しによって「開示・非開示」の線引きを明確にすること、第三者機関である「情報公開審査会」などによるチェック機能を強化すること、そして、裁判所が行政判断をうのみにせずに文書の内容を十分に精査した上で「主体的に判断すること」などを提言している。

【田代 宏】