日本版FOPNL制度化へ議論本格化 消費者庁、ガイドライン策定に向け検討会を始動

消費者庁は29日、今年度初となる「日本版包装前面栄養表示に関する検討会」(日本版FOPNL検討会)を開催した。同庁食品表示課保健表示室の松山紗奈江課長補佐が資料をもとに説明を行った。会合では、同庁が前面表示制度の導入に向けた過去の検討経緯と今後の方向性を説明。その後、示されたガイドライン案について活発な議論が行われた。

日本版FOPNL導入に向けた段階的検討の経緯

消費者庁は、日本版FOPNLの検討に至る経緯として、2023年度(令和5年度)からの取り組みを説明した。同年度に開催された「分かりやすい栄養成分表示の取組に関する検討会」では、熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウムの5つを対象栄養成分とし、それらの量に加えて基準値に占める割合の表示を行う方向性が中間取りまとめとして提示された。

また、任意表示を基本としつつも、一定のルール整備の必要性が指摘された。これを受け、2024年度には「日本版包装前面栄養表示に関する検討会」が新たに設置され、表示様式案やガイドラインの構成、食品表示基準上の扱いについてさらに具体的な議論が進められてきた。

日本版FOPNLの目的と定義

日本版FOPNLの目的は、消費者が簡便に主要栄養成分の内容を把握し、より健康的な食品選択を支援することにある。定義としては、「容器包装の主要な表示面に、主要な栄養成分の含有量と基準値に対する割合を記載した表示」と位置付けられる。

2024年度の検討会に基づき作成されたガイドライン原案では、「背景」、「表示の目的」、「表示の定義」、「ガイドラインの適用範囲」、「基本的な表示方法」、「販売時と接種時の栄養成分等の量に乖離が生じる食品の取り扱い」――の6項目が構成要素として示された。

ガイドライン原案の構成と表示様式案

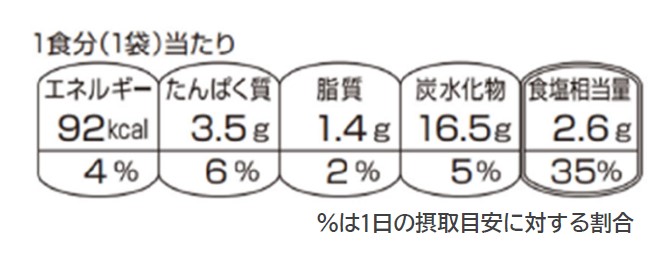

表示様式案に関しては、「パッケージ上の他の表示と明確に区別できる枠囲みがされていること」、「単色または白黒でデザイン」、「熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量の文字とその含有量を表示するスペースが確保されていること」、「栄養素等表示基準値に占める割合を表示するスペースが確保されていること」――の4点を整理した。これらは、消費者がひと目で栄養成分を把握できることを目的とした仕様とされ、食品関連事業者からの要望も踏まえたもの。

会合では、今年6月10日~12日にかけて1万人に対して実施したアンケート調査に基づき、6つの様式案から最適と思われる案を示し、各委員の合意を得た。

日本版FOPNLは、食品の容器包装の見やすい位置に、主要な栄養成分の量と、それが1日に必要な摂取量に占める割合を表示する制度であり、食品表示基準に位置付けない任意の制度として運用される。

背景には、食品表示法の基本理念や2015年から義務化された栄養成分表示がある。消費者意向調査では、約7割が栄養成分表示の存在を認知しているものの、活用率は限定的だった。これを受け、栄養成分表示のさらなる利活用を促す方策として、前面表示の導入が求められていた。

ガイドライン案は、事業者が一般用加工食品に前面表示を導入する際の基本的な考え方と方法を示し、消費者の健康維持・増進に資することを目的としている。

対象食品と表示基準、摂取量の考え方

対象は、一般用加工食品で、1食分の量が適切に設定できるもの。表示には、エネルリー(熱量)、たんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量の5項目と、それぞれの摂取目安に対する割合を含める。成人(18歳以上)を基準とした表示基準値を使用し、乳児用調製粉乳や特別用途食品、酒類は対象外とされる。

表示個所は容器包装の前面、特に主要面に配置する。表示様式は、5項目の栄養成分と、それに対応する1日摂取目安に対する割合(%)を示すもので、色や文字の大きさは統一することとされている。栄養強調表示と誤認されないよう、特定成分のみを目立たせることは禁止されている。

食品単位は1食分を基準とし、「○個(本・袋)、gなどの重量」など消費者が理解しやすいかたちで表示する。水で抽出する「茶葉」、「コーヒー豆」や湯切りする「カップ焼きそば」など販売時と摂取時で成分量が乖離する場合は、摂取時の状態での表示も認められ、根拠資料の保管が求められる。

今後の対応と法的位置付けの可能性

消費者庁は今後の取り組みとして、導入状況や消費者の利活用実態を注視する中で、消費者や食品関連事業者の双方にとって分かりにくい考え方などがある場合には柔軟に、ガイドラインの見直しを検討するとしている。

また、事業者の自主的な取り組みとされるFOPNLは、あくまで任意の制度であり、現時点で法的義務は課されていないものの、将来的に消費者が同表示を栄養強調表示と誤認するような事態が生じた場合には、法的な位置付けの検討も視野に入れているという。

消費者庁は今後のスケジュールについて説明。ガイドライン案について8月以降にパブリックコメントを実施し、結果を踏まえて10月頃に第2回検討会を開催。ガイドライン最終案を検討した上で、今年度中の公表を目指す。

消費者庁が示したガイドライン案に関しては、各委員から多くの意見が出た。使用されている文言や表現について一部修文が求められ、消費者庁もこれに応じた。各委員の意見や修文個所などは以下のとおり(⇒つづきは会員専用記事閲覧ページへ)

【田代 宏】

「日本版包装前面栄養表示に関する検討会」の関係資料はこちらから