機能性の前に安全性、確認どうする? 3.11通知「自主点検」踏まえた新ツールに注目

新規の機能性関与成分が出てきた時、チェックすべきことは何か。PRISMA2020準拠SRの有無も大切だろうが、まずは安全性でありたい。それは何も機能性関与成分に限らない。広く、健康食品の原材料には、効果の前に安全性が求められる。ただ、それを提供する側、使う側の双方にとって悩ましいのは、安全性をどのように点検するかだろう。そんな悩みを解消してくれそうなツールが新たに出てきた。しかも、無料で使える。

原材料に起因する健康被害をいかに防ぐか

「原材料に関する安全性のチェックリスト」。健康食品の業界団体(一社)健康食品産業協議会(JAOHFA)が4月に公表した団体活動の成果物だ。「健康食品の原材料に起因する健康被害をいかに未然に防ぐか」。そういった視点で自主的に作成された。

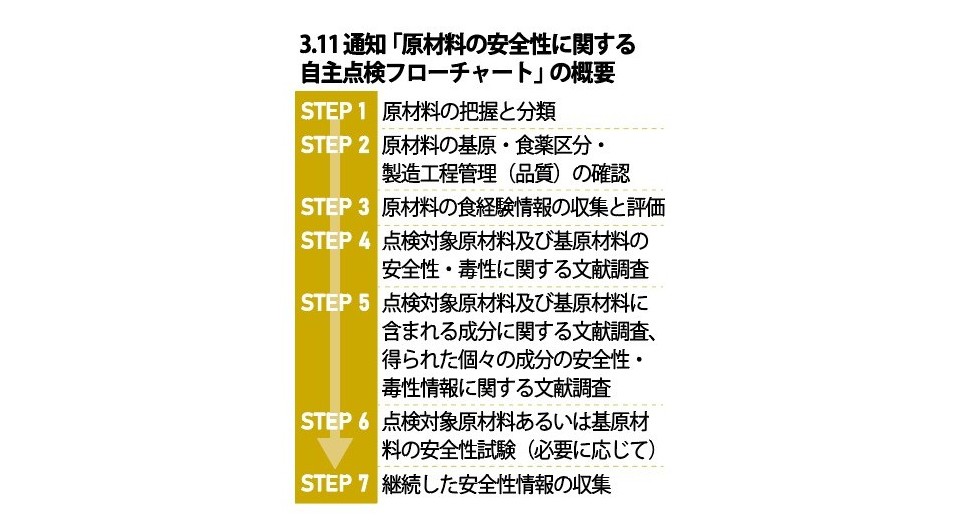

健康食品の「出発点」である原材料の安全性をどう確保するかについては国が一定の指針を示している。昨年4月、所管が厚生労働省から消費者庁に移された通称「3.11通知」。その別添1「錠剤、カプセル剤等食品の原材料の安全性に関する自主点検及び製品設計に関する指針(ガイドライン)」がそれだ。国は、事業者に対し、指針の別紙「錠剤、カプセル剤等食品の原材料の安全性に関する自主点検フローチャート」に従い、原材料の安全性を自主的にチェックするよう推奨している。

このフローチャートは、原材料の製造方法の適否や販売の可否を判断するための安全性に関する点検手法を示したもの。原材料の把握・分類から、継続した安全性情報の収集まで7つのステップを踏みながら、原材料の安全性をチェックする仕組みになっている。

その目的を歪めたり、逸脱したりすることなく、各ステップにおいて何を点検すべきなのか、どのような情報が必要なのかを具体的に提示するとともに、点検結果、すなわち各点検項目に関する「情報の有無」を一覧できるようにしたのが、JAOHFAのチェックリスト。フローチャートと同様、全7ステップで構成されている。

例えば、フローチャートのステップ1にはこうある。「製品の製造に用いる全ての原材料が何であるか明確にすること。各原材料を点検対象原材料とそれ以外の原材料に分類すること」。点検対象原材料とは、「健康の維持・増進を意図して配合される天然抽出物等である原材料」のことだ。機能性表示食品でいえば、機能性関与成分を含む原材料にあたる。

それに対応するチェックリストのステップ1では、フローチャートのステップ1の要求事項はそのままに、点検対象原材料である場合について、その一般名称のほか、基原材料(原材料の製造に使用する植物などのこと)の和名・英名・学名に関する情報の有無を回答するよう求めている。当然、回答するためには、それぞれの情報を確かめる必要がある。

このように確認項目を増やした理由について、チェックリストを作成したJAOHFAの活動基盤である分科会の1つ、健康食品原材料・製品の製造・品質分科会「健康被害対策チーム」の南田美佳チームリーダー(丸善製薬㈱研究開発本部)はこう話す。

自主点検、具体的に何をすればいいの?

「フローチャートには『全ての原材料が何であるか明確にすること』とありますが、何を明確にすれば良いのかについて情報がありません。そのため、その原材料が何であるかを明確にしたり、以降のステップで安全性を正しく評価したりするために必要な情報をチームで考え、落とし込んでいきました。

ステップ1に限らず、フローチャートは全体的に、具体的に何を確認すべきかが読み取りづらく、次のステップに進むために必要な情報が何であるのかも分かりづらいように思います。それを解消するためには、もっと具体的な確認項目が必要だと考えました。その結果がチェックリストです。フローチャートが求めていることを具現化したものと私たちは捉えています」

実際、このチェックリストは、フローチャートの各ステップに対し、確認項目をいくつも書き加えている。単に書き加えているのではなく、確認項目を「Must」(必須)と「Want」(任意)に分類してもいる。

例えば、フローチャートのステップ2は、「点検対象原材料について以下を確認すること」として、まずは「基原材料の基原(動植物等及び使用部位)が明確であること」を確認するよう求めている。だが、それが明確であることを確認するために何を確認すべきかの記載はない。そこでチェックリストは、6つの確認項目を提示。そのうち「使用部位」と「原産国」はMust、「原産地域」、「生産方法」、「同等性」などはWantと整理した。

Mustは、その情報の「ある」ことが必須なのではなく、情報の有無に関する回答が必須であることを意味している。ただ、化学合成品などを除けば、使用部位に関する情報が無いなどということはあまり考えられない。その意味でMustは、原材料の安全性をチェックするために最低限必要な情報といえる。一方、Wantは、「あると良いけれども必須とまでは言えない」(南田氏)と判断した情報だ。

練られた確認項目、輸入事業者も使いやすく

また、原材料の輸入事業者も活用できるように工夫されてもいる。フローチャートのステップ6にはこうある。「点検対象原材料あるいは基原材料を用いて、安全性確保に必要と考えられる安全性試験を実施する」。

そのように言われてしまうと、製造元が安全性試験を行っている場合でも、輸入事業者として試験を別途行わない限り、「実施していない」ことになってしまう。南田氏らはそう考え、チェックリストは「試験のデータまたは情報(を確認する)」と書き換えた。

チェックリスト全体を見ると、原材料の安全性をチェックするための確認項目が緻密に練られている印象を受ける。チェックのいったんのゴールであるステップ7、「点検対象原材料及び基原材料の安全性情報の収集を継続して行うこと」の項目では、「継続して安全性情報を収集するための社内における更新プロセスの有無」と「安全性が懸念される新たな知見の有無情報」の確認をはじめ、「安全性情報の最終調査日(文献調査日)」の記載を求めている。フローチャートにそうした要求事項はない。

JAOHFA製造・品質分科会の大曲泰史分科会長(ユニキス㈱品質・技術開発部長)によれば、チェックリストを作った健康被害対策チームが立ち上がったのは5年前。「信頼はもとより機会損失につながる原材料に起因する健康被害を防ぐためにはどうすればいいか。当然、原材料の安全性を確保する必要があるわけですが、そのために具体的に何をすべきか。そういったことを考えるためにチームが立ち上がり、今回のチェックリストの作成へとつながっていきました」

もともとチェックリストは、3.11通知の前身である「平成17年通知」のフローチャートを下敷きにしながら検討が進められ、昨年初頭までにおおよそ仕上がっていた。しかし、昨年3月に3.11通知が発出。フローチャートも見直されたため、それに合わせてチェックリストを見直した。原材料、受託製造・加工、最終製品販売といった立場の異なる企業に所属する総勢12人で仕上げたという。

チェックリストは、Excelファイルで作られている。チェックリスト本体のほか、その「説明書」をはじめ、作成者向け及び閲覧者向けのそれぞれ「解説書」、抽出物・化学合成品・乳酸菌、発酵抽出物別の「回答例」、ステップごとの「QA」(質問と回答)及び回答に関する「参考URL情報」などを付属させた、まさに至れり尽くせりの成果物となっている。

JAOHFAのウェブサイトから無料でダウンロードが可能。JAOHFA会員、非会員を問わず、全ての事業者が活用できる。

【石川太郎】

関連記事

:【特集】新規の機能性関与成分を探して~まだまだ足りない機能性関与成分、一方で立ち塞がる「120営業日ルール」~