新・小泉農水相、米価改革へ 備蓄米の入札中止、随意契約へ転換~楽天も参加か

「米を2,000円台に」小泉農水相の宣言

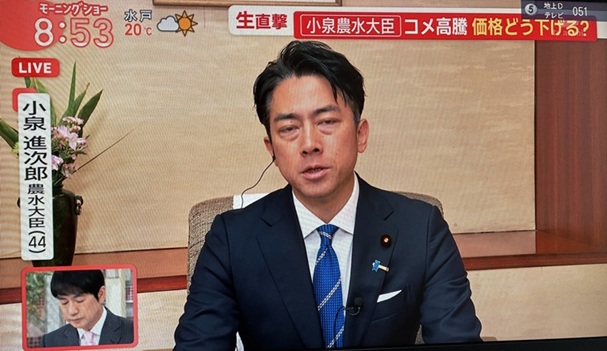

テレビ朝日の羽鳥モーニングショーできょう23日、小泉進次郎農水相の直撃インタビューも交え、「米の随意契約」が特集として取り上げられた。同農水相は「コメを2,000円台(5キロ)にまで引き下げる」と宣言し、視聴者を喜ばせた。

随意契約とは何か?農林水産省に聞いた。農水省は一昨日の21日、「第4回政府備蓄米の買戻し条件付売渡しに係る入札公告」の取消しについて――と題するプレスリリースを発表している。実に、江藤拓前農水相の「コメは買ったことがない」失言が表面化した当日のことである。

このさりげないリリースについて農水省に確認したところ、新農水大臣の小泉氏の「鶴の一声」によるものだという。では、随意契約とは何か?

農水省は今月28~30日までの間に、「第4回政府備蓄米の買戻し条件付売渡しに係る入札公告」を予定していたが、新大臣がこれにストップをかけた。

随意契約とは何か?農水省の見解

入札では本来、集荷業者が落札するための価格を表明し、最も高い価格で落札することとなる。それを中止した。ということは、価格だけではなく、「声を上げた事業者を総合的に判断して委ねる」方向へと舵を切ったのである。

いわゆる集荷業者とは、備蓄米の入札において9割超を担うJA(全農)の他にも、全国主食集荷協同組合連合会(全集連)や各都道府県の県本部などがある。それらに対し、総合的な判断をもって、政府主導で米価の引き下げを可能とする集荷業者に対して優先的に卸していくというのである。

つまり、随意契約のメリットとしては、「発注者が総合的に判断して、その価格だけではなく、他の要素も考慮して受注者を選定することができるので競争入札よりは価格が抑えられる」(農水省)という。要するに「高く卸すなよ!」というにらみを卸業者に利かせるということだろう。

これまで、米価の高止まりの言い訳として、おまじないのように政府が繰り返していた「流通の目詰まり」を排除していこうという動きが、前農水相の「コメは買ったことがない」発言によって、破綻したということか――。一部報道によれば、楽天も参加の意向を示しているという。

JA改革と米流通の構造改革の行方

買戻し条件を付けるかどうかについては、きのうの段階では「検討中」(農水省)としている。

郵政民営化を強引に進めた小泉農相の父・小泉純一郎元首相だが、ビッグチャンス到来とばかりに親子2代でメガ利権の民営化にメスを入れることができるのか?

専門家によれば、「親子2代にわたる“国民的インフラの構造改革”という意味では、JA改革は郵政民営化の再来とも言うことができる。ただし、農業と地域経済の密接な関係を踏まえれば、単純な民営化論や市場主義で片付けるべきではない。進次郎氏が本格的にこの改革の表舞台に立つのか、石破政権がどこまで制度改変に踏み込むのかが、今後の焦点となるだろう」と言う。

番組では、おおよそ以下のようなことが語られた。

・政府は米価高騰対策として備蓄米を随意契約で放出し、中間マージンをカットして消費者に安く届ける計画

・小泉大臣は現在全国平均4,200円の米価格を2,000円台まで下げることを目標と表明

・随意契約では大手スーパーなど自社で流通・精米できる業者が選ばれる可能性が高い

・農家の高齢化(平均69歳)が深刻で、大規模化・集約化・デジタル化による効率的な農業経営が必要

・従来の小規模農家保護から大規模経営農家支援と生産性向上への農政転換を目指す

・「複雑怪奇」な米の流通システム改革を含めた抜本的な農政改革を実現する方針

・備蓄米放出は消費者の「米離れ」防止が目的だが、JAを通さない流通でJAへの批判が生じる可能性もある

・JAへの影響については、備蓄米に限定した措置であれば影響は限定的だが、JAを通さない流通で早く店頭に並んだ場合、JAへの批判が生じる可能性もある。

・従来の農政は小規模農家保護に重点を置いていたが、今後は大規模経営農家の支援と生産性向上に転換する必要性を指摘

・備蓄米の放出は米価高騰を抑制し、消費者の「米離れ」を防ぐことが目的であると説明

【田代 宏】

(冒頭の写真:羽鳥モーニングショーより)