健康食品の現在地と未来図(中) 改革の鍵は「教育」と「法整備」~厚労省と医療界の意識転換を

健康食品をめぐる誤解と制度のズレに対し、現場と政策の両面から切り込む山東昭子氏と唐木英明氏の対話は、制度改革への確かなヒントを提示する。唐木氏は「健康食品は効かない」としていた過去の自らを振り返りつつ、セルフメディケーションの一助としての価値を語る。一方で、厚労省による啓発パンフレットが恐怖喚起に偏っている実態に疑問を投げかける。話題はアメリカの法制度や教育との比較、日本の法整備の必要性に及び、官庁横断的な議論の必要性が浮き彫りに。消費者と政治の連携による変革の可能性、そして「健康で生きる社会」への多角的なアプローチが、両者の熱意ある言葉から浮かび上がる。

唐木 おっしゃるとおりですね。実は山東先生の今のお話が大変耳に痛い。私もほんの10年ちょっと前までは、医薬品の専門家として、健康食品なんて効くはずがないと信じたていたのですね。

山東 はい(笑)

唐木 しかし日健栄協のモデル事業の後で、健康食品のことをいろいろ勉強するに従って、いや健康食品はやっぱり軽症の治療には使えるんだと。だから、軽い症状の人は健康食品で自分で治療してください。それ以上の症状になったらお医者さんのところへ行って医薬品で治療してください。そんなセルフメディケーションが医療費削減の一番いい道だということに気が付きまして、今はもう健康食品のサポーターに回っています。

先生がおっしゃるように、私の仲間である薬理学の研究者の中には、昔の私と同じように、健康食品は効くはずがないと言っている人がたくさんいるのですね。これは私自身の課題でもあり、そういった後輩を何とか教育しなくちゃいけないというのもあるのですが、もう1つはやっぱり、厚労省できちんとそういうことをやっていただきたいというのがあるのですね。

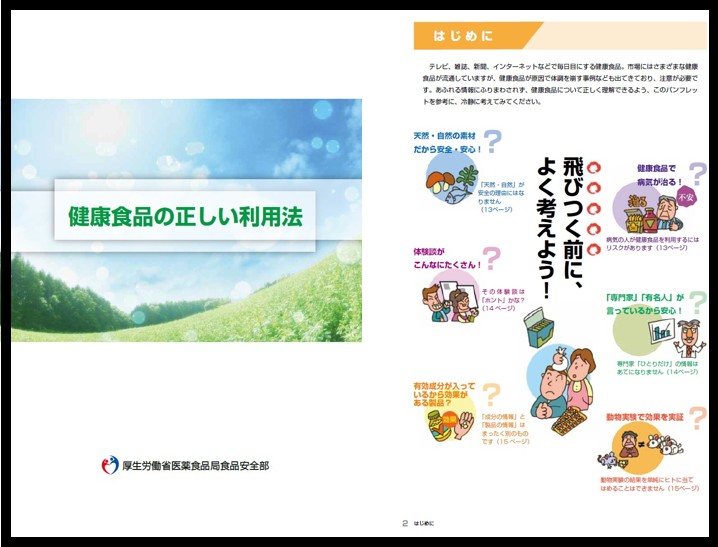

本日持参したのですが、これは厚労省が作っている「健康食品の正しい利用法」(2013年3月発行)というパンフレットなんですけども、最初にこう書いてあります。「飛びつく前に、よく考えよう!」と。

(上の写真:「健康食品の正しい利用法」の内容を山東氏に説明する唐木氏)

唐木 要するに、健康食品なんて飛び付いちゃいけないと、怖いことばっかり書いてあるのですよ。結局は食事をちゃんと摂れば健康食品なんか要りませんと書いてあるのです。これもちょっと行き過ぎで、この辺のところは、先生が最初におっしゃった医薬品の部門と健康食品のチャンバラがまだ続いているということがありますね。このパンフレットの背景にある厚労省の考え方を変えていただくのが、健康食品に対する消費者の理解を深めることになる。セルフメディケーションに使えるんだよ、それがQOLの向上につながるんだよということをもう少し書いていただけるとずいぶん変わるのかなと思います。

山東 これはちょっと極端ですね。

アメリカの教育制度と日本に必要な法整備

唐木 極端過ぎます。昔の私だったらこれで良かったのですが、今の立場から見ると、いや、これはかなり問題がある。

山東 (笑)なるほど。アメリカなどは自己責任が強いですから、もう一切ね、関わらないという感じですね。

唐木 はい。自己責任ですが、それは十分な消費者教育をした上で、という前提があるのですよ。アメリカでは「サプリメント健康教育法」となっておりまして、健康を保つ方法や健康食品の利用法についての消費者教育をしなくちゃいけないことになっている。日本は消費者教育法がないのです。

山東 そうですねえ。

唐木 そうすると、日本もやはり健康食品の法律で健康教育を一緒にやりましょうという、アメリカの法律に倣った健康食品法を作るのがいいのではないでしょうか。法律の裏付けがないと、厚労省も健康食品で健康を保ちましょうなどとは言えない。こうして健康食品に大きな期待を寄せている消費者と、これに否定的な厚労省の考え方が食い違ってしまう。そこに大きな問題がありますよね。健康食品の非常に大きな問題の1つとして、山東先生にも法律問題というのを考えていただけるととてもありがたいなと思っております。

省庁横断の議論と制度の見直しを

山東 役所の方は悪気じゃなくて、もう2年ぐらいでどんどん変わっちゃいますから、極める前にサラッと終わっちゃいますから、深くはなかなかね。

唐木 前例に従うというかたちでは、新しいことはなかなかできないのですね。

山東 そうですね。だからそういう点では、そういうことに関心ある人たちと、あとは消費者庁もそうですけれどもね。みんなで省庁の枠組みを超えて議論をするということは必要かもしれません。

唐木 おっしゃるとおりですね。ぜひその辺のところを、先生はその中心人物でいらっしゃいますから、考えていただけると助かります。

山東 そうですね。そういうのを作ってもらうということが消費者のためにもなりますし。

消費者と政治の連携による変革の可能性に期待

唐木 アメリカで法律ができたのは、実は、アメリカの健康食品業界が消費者に呼びかけて、消費者がこれに賛同して政治家に手紙を書いて、議員立法ができたのですね。日本も健康食品を安全なものにして、しかもその効果や利用法を消費者が分かるように説明することは、消費者にとっても大変役に立つと思うのですね。今のところそういうことを言っている政治家の先生方が誰もいらっしゃらない。その辺をやってくださったら、消費者も大拍手かっさいになるのですがね。

山東 やっぱりみんなその不安で、健康食品を取りたいけれどもちょっと心配だというような場合もあるし、それからまた相性もありますしね。

唐木 そうですね。ですからその辺をきちんと法律からもバックアップし、もちろん科学者や技術者もみんな応援しますけれども、法律の面でもバックアップしますというような仕組みができるとわれわれもやりやすいし、消費者も安心するだろうと思うのです。

山東 それはこれから考える必要がありますね。

唐木 ぜひよろしくお願いします。「健康食品の正しい利用法」を見て、私だけでなく健康食品関係の方も、これマズイと思いながらも、なかなか言い出せないところがあるのですよ。だから日健栄協あたりが中心になってその辺のところを言っていただけると、もう少し物事が動くかなと思うのです。

山東 そうですね。

唐木 大事な問題ですけれども、課題もたくさんあるというところですね。少し掘り下げて検討しなくちゃいけないなというところが、今日私が先生にお願いしたかったところです

「食育」視点から健康を支えるための多角的なアプローチが必要

山東 分かりました。今なんだか、少子高齢化というのがマイナス面ばかりで捉えられていますけれども、フランスなどは日本の半分ぐらいの人口で幸せに暮らしていますしね。もちろん、人口が増えた方が国としては強力な環境というのは作ることができるわけですけど、ただそれだけで満足するのではなく、健康な体を作るために何が必要かということを真剣に考える必要があります。今の時代、子どもたちが怪我をするというのでラジオ体操も満足にできないそうじゃないですか。非常に弱い骨だとか、筋肉だとか、恐ろしい話になっているそうですね。

唐木 おっしゃるとおりですね、私が子どもの頃は近くの広場でラジオ体操をやったりしましたけどね。食生活で改善するだけではなくて、運動と食生活の両方が必要で、サプリメントをそこにうまく取り入れるという、そういった健康対策を本気で考えていかないといけないですよね。

山東 私は「食育」という活動に携わっておりますけれども、共働きのご両親が増えてきましたので、どうしてもいわゆる孤食になって、バラバラの食生活によって、皆さんバラバラのものを食べるみたいなところがあって、あんまり体に良くない。マイナスイメージが強いですよね。それと同時に、働き盛りの若い人たちが、やはり食生活が乱れていますからね。コンビニのお惣菜だけで済まそうとする。そこで私の方で、コンビニの関係者に集まっていただいて、塩分を減らしてくれということをお願いしたことがありました。

昨年、「健康的な食事とは何か?」というテーマで、国連食糧農業機関(FAO)と世界保健機関(WHO)が共同声明を発表しました。国連のテーマとして、適度な食塩を摂取する必要があるという声明を出しましたけれども、働き盛りの人が体力が劣って、高齢者の方が強くなっていることになると、これから先、日本を担っていく人たちがいなくなりますからね。健康食品で栄養を補ってもらうということも必要ですし、そういう点で、これからはきちっとした、基本的なロールモデルというのか、ルール作りをする必要がありそうですね。

唐木 必要ですよね。これからぜひやらなくてはいけないですね。食育では私も服部幸男さんのお手伝いさせていただいたことがありますが、食育の中で「早寝早起き朝ご飯」も必要だけれども、健康食品をうまく使えるような食育も考えなくてはいけないと感じています。それにしても、厚労省に「健康食品の正しい利用法」のようなことを言われてしまうと、なかなか利用できないということになってしまうので、これは何とかしなきゃいけないというところですね。

山東 そうですね。

唐木 われわれ研究者も、健康食品の効果の研究をして有効性が向上するように努力しておりますけれども、国民の半分以上が健康食品のリピーターとなって使っているというのは、皆さんが効果を実感しているからだと思うのですね。ですから、実際にとても役に立っていることは間違いない。ただ、こういうふうに怖いことばかり厚労省のパンフレットに書かれてしまうと、われわれもなかなか説明しにくいし、ちょっと困っているのです。

間違ったことはもちろん書いてないのですけれども、怖いことばかり書いてあって、良い面もあるのですということは一言も書いてないのですね。やはり良い面も書いていただかないと。

(つづく)

【文・構成:田代 宏】

<プロフィール>

山東昭子参議院議員(自由民主党)

1942年生。文化学院文学部卒、11歳で芸能界入り。女優・司会者として映画・テレビ等で活躍。1974年、当時の田中角栄首相に請われ参議院議員選挙(全国区)に自民党より出馬、32歳の最年少で初当選。以降、参議院史上最多の8期を務める。長年にわたり国民の健康や食に関わる政策に携わり、「食育基本法」、「健康増進法(受動喫煙防止法)」、「食品ロス削減法」などを制定。また、教育・福祉・環境・観光・住宅対策・科学技術・外交関係をはじめ幅広い政策課題にも取り組む。

1990年、国内6人目の女性大臣として科学技術庁長官に就任。2007年から女性初の参議院副議長。2019年に第32代参議院議長に就任。現在、自民党食育調査会会長、栄養士議員連盟会長、ウェルビーイング議員連盟会長などを兼務。

唐木英明東京大学名誉教授(食の信頼向上をめざす会代表)

1941年生。農学博士、獣医師。1964年東京大学農学部獣医学科卒。テキサス大学ダラス医学研究所研究員を経て、87年に東京大学教授、同大学アイソトープ総合センター長を併任、2003年に名誉教授。日本薬理学会理事、日本学術会議副会長、(公財)食の安全・安心財団理事長、倉敷芸術科学大学学長などを歴任。専門は薬理学、毒性学、食品安全、リスクコミュニケーション。これまでに瑞宝章(中綬章)、日本農学賞、読売農学賞、消費者庁消費者支援功労者表彰、食料産業特別貢献大賞など数々の賞を受賞。

「食品安全ハンドブック」丸善2009、「検証BSE問題の真実」さきたま出版会2018、「鉄鋼と電子の塔(共著)」森北出版2020、「健康食品入門」日本食糧新聞社2023、「フェイクを見抜く(共著)」ウェッジ2024など著書多数。

関連記事:関連記事:健康食品の現在地と未来図(前) 【特別対談】紅麹事件が突き付けた「健康食品」制度の穴

:健康食品の現在地と未来図(中) 改革の鍵は「教育」と「法整備」~厚労省と医療界の意識転換を

:健康食品の現在地と未来図(後) 最大のリスクは「分かりにくさ」~制度統合と消費者目線への回帰