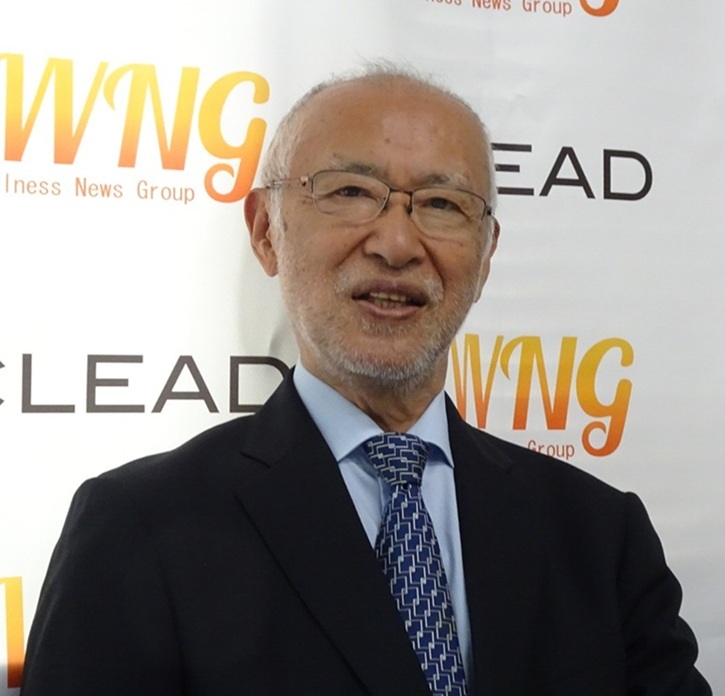

業界の御意見番・唐木英明氏が激白 サプリ法の重要性説き、業界有志に奮起求める

健康食品業界における規制や自主的取り組みが進んでいる。特に、紅麹サプリ事件を受けて業界環境が変わりつつある。しかし本当に変わったのか?行政の押し付けに唯々諾々と応じる業界団体、肝心な規制をすり抜けてペロッと舌を出す事業者。そのような業界の姿勢を見かねたご意見番・唐木英明氏に、業界の将来像について話を聞いた。(編集部)

紅麹サプリ事件を受けて、いわゆる健康食品業界がどういう動きをしたのかというのを見てみると、非常に何か、寂しい思いがする。

業界が独自に何かをしたのか、私にはほとんど見えない。誰が動いたのか? ほとんど厚労省と消費者庁が動いて規制を強化した。それしかないわけだ。そうすると、業界は分かりましたとそれを黙って受け入れる。

それは必ずしも悪いことではないけれども、業界側として、その規制が本当に必要なのか、あるいはそれだけでいいのか、そういった問い掛け、あるいはキャッチボールがほとんど見えて来ないではないか。

問題の大部分は「その他のいわゆる健康食品」

私から見ると、確かに規制は行政としてはやらざるを得ないところがあるけれども、一番大事なところを外している。一番大事なところって何なのかというのは、皆さんご存知のように、健康上の被害、あるいは経済的な被害をもたらしている、その大部分が「その他のいわゆる健康食品」だということ。今回、これに対する規制は一切なしだ。一般の食品だからそれは仕方ない。行政はそれできない。そして業界の方はいわゆる健康食品で儲けているところがあるから、自分たちから規制してくださいというわけにもいかないというのか?

しかしそこをきちんとやらないと、消費者の健康食品に対する信頼度というのは決して上がらないだろう。

紅麹問題というのは、確かに健康食品の安全問題としては重要だけれども、だからこそ対策は打ったけれども、でもポイントを外しているから似たような問題はさらに起こる可能性はあるというところが、今一番の私の感じているところだ。

大局的な見地からサプリGMP義務化を

じゃあこの問題をどう解決できるのか? それはさっき言ったように、行政は一般食品だから手を出せない。業界もそれで儲けているからそっとしておいてほしい。誰も手を付けないとなると、いったい誰が損をするのか? 結局、消費者にしわ寄せが行く。健康被害が出たらこれは大変だし、経済被害は今、実際に出ている。それでどんどんと評判が落ちれば、結局は業界が大変な損失を受けるということだ。業界と行政が真剣に議論をするということをぜひやってほしいと思うのだが、残念ながらそういう雰囲気もない。

業界も行政からの要請に応じて、対症療法に汲々としているが、それも物足りない話だ。そう言っちゃ悪いけれども、皆さん大変視野が狭くて、非常に広い視野で健康食品全体をどうするかという立場からの発言が全くない。今度どうすればいいのかについて、ローカルのことしか言ってないというところ。業界として、あるいは行政としてぜひ考えてほしいのは、いわゆるサプリ形状の一般食品についてはGMPを義務化するとかね、そのぐらいのことをやれば、いわゆる健康食品問題を一気に解決することができる。そのぐらいはぜひ検討してほしいと思う。

企業の将来、ビジネスの将来を考える若手に期待

(公財)日本健康・栄養食品協会(JHNFA)が、やっぱり組織としては一番大きくてしっかりした組織。中心的な組織だからあそこが動かないといけない。

あの中にちゃんとした企画委員会とかね、健康食品のことをきっちり考えるような委員会が多分あると思うけれども、それが機能してないということではないか。理事長が率先して、あるいは事務局長が率先してというのも当然あるけれども、健康食品業界の中の人たち、若手の人たちがね、現状に危機感を持って、将来を考えて、こうしようああしようというようなね、提案をしていくというね、そういうことをぜひやってほしい。JHNFAの組織としてやってくれれば、私は一番力になるだろうと思うのだけれどもね。

企業の将来、自分のビジネスの将来を考えたら、こうしたいとかね、こうすべきだとかね、当然あるはずだよね。それをその形にするのが自分たちの役割だというね、そこをぜひ考えてほしいよね。

「食品」「サプリ」「医薬品」を3分割するサプリメント法を

サプリ形状の一般食品の規制は1990年代まではやっていた。それを非関税障壁だという批判で止めちゃったんだけれども、なぜそんなに簡単に止めちゃったのか、もうちょっとね、止めるにしても止め方があったんだろうと思うのだけれども、その辺は反省して、もう一度あれをね、きちっと皆さんが文句を言わないかたちで作るというのはとても大事なことだと思う。

GMPというのは、もうアメリカだってやっているのだからね。日本が義務化したってちっともおかしくないわけ。だから、サプリ形状の一般食品のGMP義務化というのがね、いわゆる健康食品の被害を正す一番現実的で良い方法だと私は思っている。そのためにもし必要であれば、「一般食品」、「サプリメント」、「医薬品」と3分割にするような法律を作ることだ。アメリカに倣ってね。

サプリ形状の食品は全てサプリとみなす。保健機能食品とみなすと。だから保健機能食品である以上はGMPを義務化するということだ。それでちゃんと義務化してやってくれれば安全性は担保できるというわけ。

分かりやすいだろう。昔の「46通知」では、医薬品とみなすといって規制してたわけ。今回はサプリとしてみなす。だからGMPを義務化すると、言い方を少し変えるだけの話だね。

大手の企業と話していると、だいたいこの考え方は分かっている。ただ、一番困るのは中小企業だろう。でも中小が一番問題を起こしているので、申し訳ないけどやっぱりね、規制に従ってもらうより仕方がないということ。

紅麹問題の教訓というのは、結局のところ安全性の問題に尽きる。安全性と言ったら、一番リスクのあるところをきちんと規制する。それしかないと思う。「その他のいわゆる」をどうするかというところに行かざるを得ない。でも、みんな目をつぶってしまっているのは、おかしいのではないかな。

まず安全性の問題を解決するということ。それは形状の問題から、次に機能性に持って行く。この2段階に持って行くのは、やはりね、法律を作るしかない。最後は新しく法律を作らざるを得ないところに行く。

食薬区分をどうやって崩すかが最後の課題

今回の改正は本当にチャンスだったし、まだチャンスは続いている。これからだって遅くない。サプリメントというのは、セルフメディケーションの重要なツールであって、軽症の病気の治療にみんな使っているわけ。血圧が高めの人、血糖値が高い人は不安が多い。だから軽症者の治療に使うことができる。それから免疫の賦活化などは病気の予防に使える。

治療と予防というと、医薬品の専門領域だから使っちゃいけないことになっているからごまかしているけれども、実際はセルフメディケーションのツールとして、軽症の治療予防に使っているわけ。

だから、セルフメディケーション税制にも取り入れますとかね、そういうことになってくる。最後は食薬区分をどうやって崩すかという大きな問題に行き当たってしまう。医師会や厚労省が猛反対するから、それをどうやってひっくり返すのか――。

食薬区分まで変えるためにどうしたらいいのかという、戦略を逆算して立案する。そうなると、業界団体も含めて、省庁の垣根を超え、有志の力を結集して議員立法を作るしかないでしょう!

<経 歴>

農学博士、獣医師。1964年東京大学農学部獣医学科卒業。テキサス大学ダラス医学研究所研究員を経て、87年に東京大学教授、同大学アイソトープ総合センター長を併任、2003年に名誉教授。日本薬理学会理事、日本学術会議副会長、(公財)食の安全・安心財団理事長などを歴任。現在は食の信頼向上をめざす会代表。専門は薬理学、毒性学、食品安全、リスクコミュニケーション。

これまでに瑞宝章(中綬章)、日本農学賞、読売農学賞、消費者庁消費者支援功労者表彰、食料産業特別貢献大賞など数々の賞を受賞。

<著 書>

「暮らしの中の死に至る毒物・毒虫」講談社2000、「食品の安全・危険を考える」食生活 2003.7-8、「全頭検査で「安心」というBSEの誤解」週間エコノミスト2004.6.8、「「全頭検査」でBSEは防げない」Voice2004.8、「食の安全と安心を守る」学術会議叢書2005、「食品安全ハンドブック」丸善2009、「牛肉安全宣言」PHP出版2010、「食品の放射能汚染とリスク・コミュニケーション」医学のあゆみ2012.3、「福島第一原子力発電所事故の農業・畜産に及ぼす影響を考える」遺伝66(1)2012、「機能性表示食品-経緯と問題点-」食品と開発50(12)2015、「検証BSE問題の真実 」きたま出版会2018、「鉄鋼と電子の塔(共著)」森北出版2020、「健康食品入門」日本食糧新聞社2023 他多数