食品表示基準の一部改正、課題征服へ 【解説】どこがどう変わったのか?今後の対策は?

㈱ラベルバンク 代表取締役 川合 裕之

先月28日に食品表示基準の一部を改正する内閣府令が公布、施行された。極めて複雑なルール改正について、どこがどう変わったのか? 食品表示の専門家㈱ラベルバンク代表取締役の川合裕之氏が、今後の改正スケジュールを踏まえながら、押さえておくべきポイントについて詳しく解説する。

Q&A、食品期限表示設定GLも改正

2025年3月28日、「食品表示基準の一部を改正する内閣府令」が公布、施行された。また関連する通知(「食品表示基準について」、「食品表示基準Q&Aについて」)および「食品期限表示の設定のためのガイドライン」についても同日に改正が公表されている。今回の改正は、改正事項別に施行日、経過措置、そして今後の改正予定が異なるなどやや複雑であるため、以下に概要を整理する。

食品表示基準改正の概要

(1)栄養強化目的で使用した食品添加物に係る表示免除規定の削除

(2)栄養素等表示基準値等の改正

<1>栄養素等表示基準値の改正

<2>食物繊維の許容差の範囲の見直しと0と表示ができる量の規定の追加

<3>ビタミンB群の測定及び算出の方法の改正

(3) 個別品目ごとの表示ルールの見直し

(1)栄養強化目的で使用した食品添加物に係る表示免除規定の削除

一般用加工食品の横断的義務表示における添加物の免除規定のうち、栄養強化の目的で使用されるものに関する記述が削除された。改正の対象は、食品表示基準第3条第1項、別表第4 「個別の表示ルール(名称、原材料名、添加物、内容量)」、そして別表第24 「一般用生鮮食品の個別的表示事項」である。

この改正により、原則全ての加工食品(これまで表示免除とされていたものを含む)に、栄養強化目的で使用した食品添加物の表示が必要となる。主にこれまで表示免除とされていた食品(これまでの別表第4の23品目および別表第4にないその他の食品)において注意が必要な改正といえる。

栄養強化の目的で使用されたと認められる添加物の範囲は、「食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)別表第1に掲げる添加物のうちビタミン類、ミネラル類、アミノ酸類、既存添加物及び一般に食品として飲食に供されている物であって添加物として使用されるもののうち強化剤用途で使用するもの」を指す。

なお表示にあたっては、『栄養強化の目的で添加物を使用した食品の表示については、添加物の使用だけではなく、当該栄養成分の量も消費者が自主的かつ合理的に食品を選択するために重要であることから、容器包装に当該栄養成分名を表示しない場合であっても、その量を表示することが望ましい。』(「食品表示基準Q&Aについて」(加工-75-2))とされている。経過措置は2030年3月31日まで。

(2)栄養素等表示基準値等の改正

「日本人の食事摂取基準(2025年版)」を踏まえた基準値に見直し(および食塩相当量の追加)がなされ、これに伴い栄養強調表示の基準値(含む旨、高い旨、強化された旨)も改正された。改正の対象は、<1>栄養素等表示基準値の改正として別表第10 「栄養素等表示基準値」、別表第12 「栄養成分の補給ができる旨の表示の基準値」 、<2>食物繊維の許容差の範囲の見直しと0と表示ができる量の規定の追加、および、<3>ビタミンB群の測定及び算出の方法の改正として別表第9 「栄養成分及び熱量の表示単位、測定法、許容差の範囲及びゼロと表示できる場合の含有量」である。

(つづきは会員専用記事閲覧ページへ、残り約3,000文字)

特に強調表示(「カルシウムたっぷり」等)がされている場合は、別表第12(栄養強調表示「補給ができる旨」)の改正をよく確認する必要がある。基準値が増えたものは「たんぱく質、カルシウム、パントテン酸、ビタミンB12、ビタミンD、ビタミンE」の6成分だが、とりわけビタミンB12、ビタミンDは基準値が大幅に増えている点に留意すべきだろう。

なお表示にあたっては、『令和7年4月1日改正後の栄養素等表示基準値に関する表示をする場合、従前の基準と区別するために、「栄養素等表示基準値(2025)」等、日本人の食事摂取基準(2025 年版)を基にしていることが分かるような表示とすることが望ましい。』(「食品表示基準について」)とされている。<1>の経過措置は2028年3月31日まで。

(3) 個別品目ごとの表示ルールの見直し

個別品目ごとの「食品の定義」、「個別の表示ルール(名称、原材料名、添加物、内容量)」、「名称の規制」、「追加的な表示事項」、「表示の様式」及び「表示禁止事項」について、「個別品目ごとの表示ルール見直し分科会」において順次検討がなされ、今回はみそ、マーガリンなど20品目について改正がなされた。パブリックコメントに寄せられた意見総数からみても、今回の中心的な改正事項といえるだろう。

改正の対象は、別表第3 「食品の定義」、別表第4 「個別の表示ルール(名称、原材料名、添加物、内容量)」、別表第5 「名称の規制」、別表第19 「追加的な表示事項」、別表第20 「表示の様式」、そして別表第22 「表示禁止事項」である。

これまでは、例えば冷凍ぎょうざ及びチルドぎょうざ類の原材料名の表示は、食肉、魚肉、野菜、皮、つなぎをそれぞれ括弧で括って重量順に表示するなどの個別の表示ルールがあったが、それ以外(冷蔵・常温)は個別ルールがないため横断ルールにより表示されてきた。そして「温度帯による違いだけで表示方法を分けているが、特定の品目だけ義務を課す合理的な理由がないことから、横断的な基準に合わせる」と見直しがなされ、冷凍ぎょうざ及びチルドぎょうざ類の個別のルールは廃止されることになった。

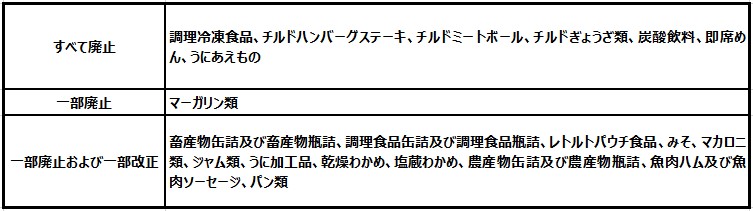

今回、個別品目ごとの表示ルールの改正のあったのは以下の20品目。すべての個別ルール(定義、表示ルール、名称規制、追加的表示事項、表示様式、表示禁止事項)が廃止された食品が7品目(調理冷凍食品、チルドハンバーグステーキ、チルドミートボール、チルドぎょうざ類、炭酸飲料、即席めん、うにあえもの)ある。 マーガリン類の1品目は一部廃止、畜産物缶詰及び畜産物瓶詰等の12品目は一部廃止および一部改正となった。なお、しょうゆ、ハム類等の残り22品目については今年見直し予定とされている。

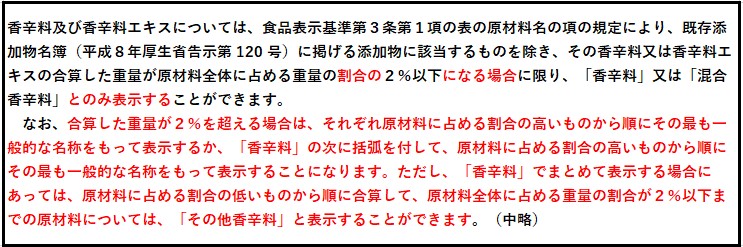

今回は「横断的な表示基準に合わせる方向」で見直しがなされたこともあり、とりわけ別表第4の「原材料名」について、多くの食品において廃止されている。一方でこうした個別のルールの廃止によって、「~と表示する」(しなければならない)だけでなく、「~と表示することができる」といった規定もなくなった。その例が、一部の品目に定められていた『ただし、こしょうその他の香辛料にあっては、「香辛料」と表示することができる』等の規定であるが、本来、横断ルールでは2%を超えるものを「香辛料」として括ることはできない。そこで運用変更の必要性について検討がなされ、今回の改正にあわせてQ&Aに「その他香辛料」といった表示方法が示されている。(「食品表示基準Q&Aについて」(加工-64))

なお「食品表示基準Q&Aについて」(第20次改正)では、「食品期限表示の設定のためのガイドライン」がQ&Aの別添の位置づけに変更されたこともあり、構成が大幅に変更されている。期限表示については同ガイドライン改正(「食品の特性等に応じた安全係数の設定」等)にあわせて、まだ食べることができる食品が廃棄されないように配慮するなど、関連するQ&Aも変更がなされているので詳細を確認されておくとよいだろう。

個別品目の表示ルール見直しに関する改正の経過措置は2030年3月31日まで。ただし調理冷凍食品については2026年4月1日の施行予定となっている。

今後のスケジュールの整理

各改正事項により施行日と経過措置が異なるため、あらためて整理すると以下のとおり。

上記(3)については、現在22品目(しょうゆ、果実飲料、農産物漬物、乾めん類、ドレッシング及びドレッシングタイプ調味料、食用植物油脂、食酢、乾燥スープ、風味調味料、豆乳類、削りぶし、煮干魚類、にんじんジュース及びにんじんミックスジュース、トマト加工品、ウスターソース類、凍り豆腐、ベーコン類、ハム類、プレスハム、混合プレスハム、ソーセージ、混合ソーセージ)の個別品目の表示ルール見直しがなされており、今後施行される予定である。

その他、2025年1月21日の「第7回食物アレルギー表示に関するアドバイザー会議」において、カシューナッツの義務品目移行とピスタチオの推奨品目追加の方針の提案がなされていることも、今後押さえておくべきスケジュールといえる。(事故防止の観点からも、同会議の資料よりナッツ類の症例数が急増している背景に留意することが望ましい。)

以上のとおり今回の改正はやや複雑だが、消費者庁サイト「食品表示法等(法令及び一元化情報)」内の「食品表示基準」、「食品表示基準について」、「食品表示基準Q&Aについて」の各新旧対照表について、あらためて確認のうえ対応の準備をされるとよいだろう。

<プロフィール>

2003年 株式会社ラベルバンクを設立。

国内、海外の食品製造業に対し、原材料・添加物調査および食品表示レビューと、各国基準情報検索システムなどのデータベース構築サービスを提供している。

2019年 『新訂版 基礎からわかる食品表示の法律・実務ガイドブック』(共著、第一法規株式会社刊)