NMDB問題とは何だったのか?(3) 世界標準を掲げ注目浴びた「HQ認証」制度

「ナチュラルメディシン・データベース」とは何か? Jahficが運営するホームページでは、『健康食品・サプリ[成分]のすべて ナチュラルメディシン・データベース日本対応版』について次のように説明している。

アメリカで編纂されているNatMed(旧称 Natural Medicines ※)を原典とし、WHO(世界保健機関) が信頼できると評したデータベース。学術誌に日々投稿されている世界中の科学論文を対象に、医療従事者をはじめ、薬学、医学、生化学など関連する学術分野の専門家たちが、一貫した編集方針に従い、情報を精査している。

「エビデンス(科学的根拠)にもとづく情報のみを扱う」、「科学論文の情報を系統的に検索、解析、評価する(システマティックレビュー)」、「質の高いデータを最優先して、適正かつ有効なデータを精査する」、「実効性があるデータ、医療現場で役立つデータに焦点をしぼる」、「新たに発表される科学論文を日々、把握して評価する」、「伝説や信仰などを根拠としない」、「商品の宣伝を根拠としない」、「信用度の低い非公開論文を根拠としない」、「広告収入を得ない」などの編集方針を旨とする。

そして、「Natural Medicines(発行元 Therapeutic Research Center)は、Natural Medicines Comprehensive Database にNatural Standardが引き継がれて統合された後のデータベースであり、Natural Standard(翻訳物を含む)の利用を発行元は不可」との注意書きが記されている。

これらを日本での利用を考慮した日本対応版として、日本医師会、日本歯科医師会、日本薬剤師会の総監修のもと、(一社)日本健康食品・サプリメント情報センター(Jahfic)が編集したのが、『健康食品・サプリ[成分]のすべて〈第7版〉 ナチュラルメディシン・データベース日本対応版』(発行・発売:㈱同文書院)が書籍およびオンラインにおいて販売されている。

ここには、約1200項目の素材と成分の和名、英名、学名、さらに通称名の他、由来と一般的な使われ方、医薬品との相互作用などの詳細な情報が掲載されている。

症状と病態ごとに、成分の有効性を①~⑥までの6段階で評価、副作用などについて使用してはいけない症状、使用期間ごとの安全性を評価、アレルギー反応を引き起こす可能性についても詳述している。さらに、妊娠中や母乳授乳期でも安全に使用できるか、使用を避けるほうがよいかを評価、医薬品との危険な飲み合わせを高・中・低の3段階で評価している他、食品やハーブとの食べ合わせ、サプリメントとの飲み合わせによる影響を評価し、摂取量の目安を示している。

以上がJahficホームページに記述してある解説文のほぼ全てである。

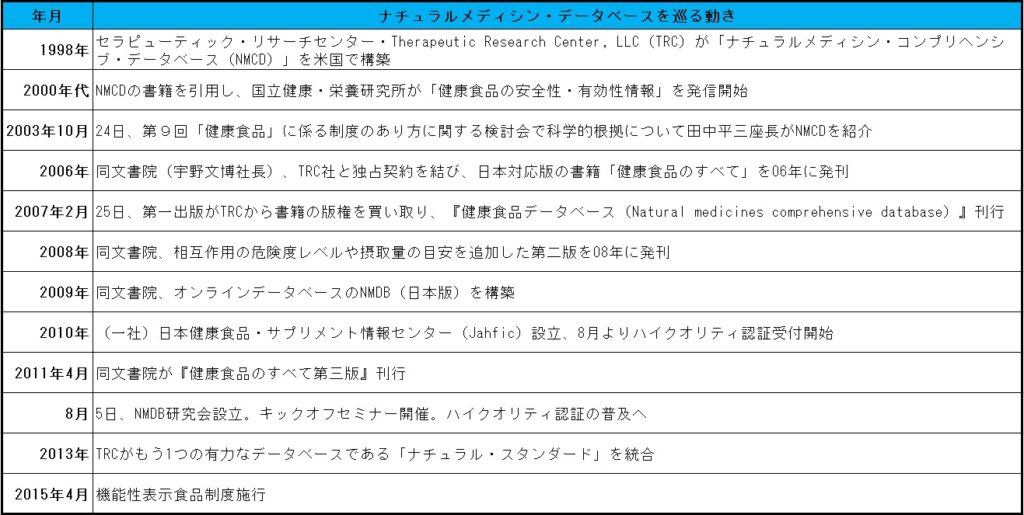

上の年表にあるとおり、1998年にセラピューティック・リサーチセンターTherapeutic Research Center, LLC(TRC)が「ナチュラルメディシン・コンプリヘンシブ・データベース(NMCD)」を米国で構築し、2000年代にNMCDの書籍を引用して「健康食品の安全性・有効性情報」を発信したのが国立栄研だった。

データベースの翻訳権をTRCから第一出版㈱が買い取り、同社が出版した『健康食品データベース』のデータを国立栄研がHFNetで使用したのが始まりと言われている。その後、TRC社と独占契約を結んだ同文書院が「健康食品のすべて」を06年に発刊。09年にオンラインデータベースのNMDB(日本版)を構築している。そもそもNMCDは、1994年に米国で施行されたダイエタリー・サプリメント健康教育法のもとで販売されるダイエタリー・サプリメントの機能性が適正な科学的根拠に従って表示されているかどうか、医療従事者が判断するためのデータベースとして作られたものである。

ちなみに、『健康食品データベース』の翻訳者には、田中平三、清水俊雄、山田和彦、合田 幸広、梅垣敬三ら錚々たる識者が名を連ねている。

当時を知る専門家によれば、第一出版が版権を全て買い取って『健康食品のすべて』を刊行。国立栄研は、NMCDの書籍版と第一出版の書籍から引用していたが、引用する際も元の出典を全て確認し、誰が何を摂取してどうなったか、PICOの形式に書き換えていたという。しかも当初は安全性情報だけを扱い、医学中央雑誌を取り寄せて危害情報を記載していたために棲み分けはできており、重複はないと認識していたと話している。ところが、担当者が入れ替わるうちに著作権に対する配慮がおろそかになったのではないかと指摘する。

2010年にJahficが設立。同時に、宇野氏らは「ハイクオリティ認証(HQ認証)」の普及に努める。8月3日に都内で記者会見を開くなど、その意気込みの強さが感じられた。

HQ認証は、治験・臨床試験に用いるRCT(ランダム化比較試験)の世界的ガイドラインを示すコンソルト声明に基づいたナチュラルメシシン・データベース(NMDB)をエビデンスの根拠とし、製品や原料の品質保証を行うというもの。NMDBをエビデンスの根拠にし、製品や原料の品質保証を行う。健康食品・サプリメントの原材料の安全性が保証され、なおかつその製造工程に問題がないとされる製品を4段階評価して認証マークを付与する。

① 原料および最終製品の品質保証を行う「三ツ星マーク」、②安全性はもちろん医薬品との相互作用を検証し尚かつ成分に有効性が認められる「四ツ星マーク」、③上記すべてをクリアした上で最終製品で有効性に関する論文が出されている製品に与えられる「五ツ星マーク」、④、五ツ星マークで市販後調査を行なう「六ツ星マーク」――などの認定基準を設けることで品質の底上げを図った。

その背景には、乱立する認証マークの分かりにくさ、認証に至る科学的根拠の不透明さなどがあった。当時、業界にはあまたの認証マークが混在し、業者も消費者も、「どれをどこまで信じたらいいのか分からない」といった状況だった。「ISO22000」、「HACCP」、「健康食品GMP」など製造工場も複数の認定制度に振り回されてコストが嵩んでいた。

消費者が求める「安全で良質な商品」と「正確な情報」を提供することができないでいた。そのために、法律の間隙を縫って違法な製品がネットなどを通じて多数出回り続けた。業者側も、有効性表示のできない科学的根拠探しは意味がないとして、品質確保や科学的根拠収集の努力を最低限に留め、「本物の製品」の開発よりも「売れる製品」の開発に力を注ぐ。また、そのための売り方に心血を注ぐ結果となっていた。

今もなお、法的定義を欠いた健康食品やサプリメントにとって、玉石混交というそしりは免れ得ないかもしれないが、機能性表示食品制度のなかった2014年以前、原材料の有効性と安全性を担保する世界標準の新制度「ハイクオリティ認証」は、心ある事業者の目に極めて新鮮に映ったのである。比較的安価で安全性を担保でき、さらに有効性に関しても上を目指していくことのできるHQ認証の優位性が評価された。

大手通販や製薬会社をはじめ、一時は100品目近くが認証を取得した。DgSのマツモトキヨシは2011年に、店舗における取り扱い商品を順次ハイクオリティ認証取得商品に切り替えていくと宣言。その後、「サプリメントの品質証明書、つけました」とのキャッチコピーを打ち出した全面広告を四大紙に展開するなど話題を振りまいた。

ところが突然、転機が訪れた。機能性表示食品制度の導入が始まったのである。2015年のことだ。

(つづく)

【田代 宏】

関連記事:NMDB問題とは何だったのか?(1)

:NMDB問題とは何だったのか?(2)

:NMDB問題とは何だったのか?(3)

:NMDB問題とは何だったのか?(4)

:NMDB問題とは何だったのか?(5)

:NMDB問題とは何だったのか?(6)