日本健康食品工業会インタビュー(前) 【特集・サプリ受託製造の今とこれから】「日健工は健康食品の品質を守る」

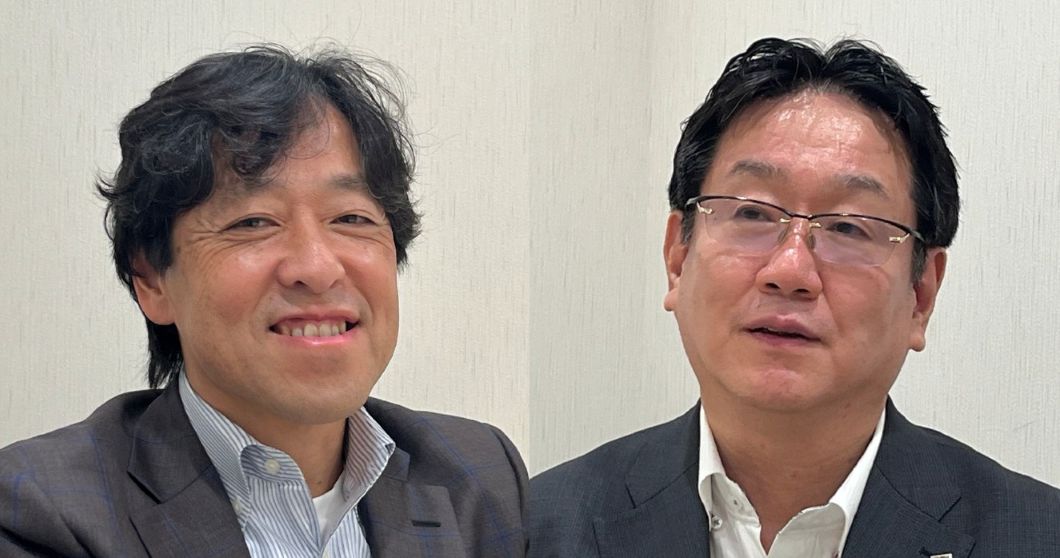

(一社)日本健康食品工業会(日健工)──サプリメントをはじめとする日本の健康食品のバリューチェーンの真ん中に位置付けられるOEM/ODMに特化した、国内健康食品業界にこれまでなかった「ものづくり」の団体だ。今年3月に受託開発・製造企業25社で船出してから約半年。展望はいかに。会長を務める野々垣孝彦・アピ㈱社長(=写真右)と、専務理事の今村朗・三生医薬㈱社長(同=左)に訊いた。前後編の2回にわけてお届けする。

ようやくできた受託メーカー同士対話の場

──日健工の設立について、とくに販売会社からはどんな反応がありましたか。

野々垣 昨年(2024年)の健康被害問題以降、「ものづくり」に対してどのように向き合うべきか、どのような姿勢で臨むべきかということを考える企業が増えたと思います。我々のような受託メーカーに製造などを委託している販売会社も、自分たちが販売する商品がどのように作られているのかということに対する関心を、問題意識も含めて、持たれるようになったと感じています。今までは「お任せ」の部分も多かったと思いますが、工場監査であったり、製造現場を実際に見たいという声であったりが増えました。

今村 工業会の設立は、私たち受託製造企業が健康食品の品質に対して「どのようにコミットメントしていくのか」ということの現れです。ですから、基本的にネガティブな反応は私のところには届いていませんし、少なくとも私ども三生医薬のお客様は、工業会の設立をポジティブに受け止めてくださっていると思います。

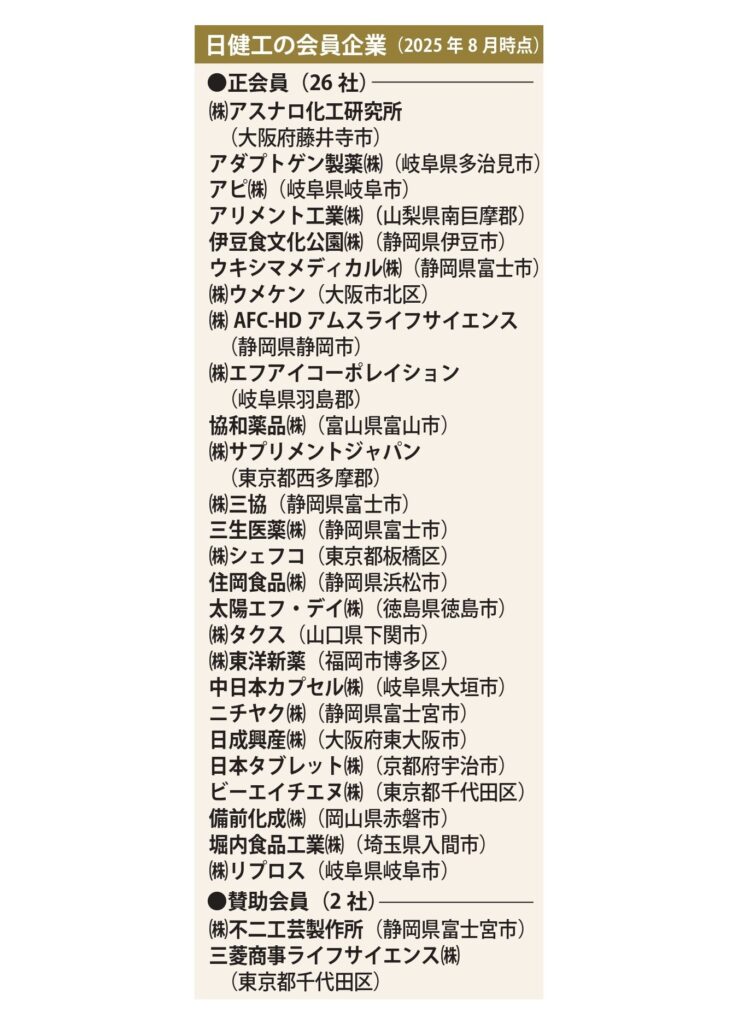

──3月に設立記念祝賀会を開き、役員企業5社、会員企業20社の合計25社で船出しました。会員はまだ増えそうですか?

今村 そうなると思います。正会員の対象は健康食品の受託開発・製造企業に限定していますが、賛助会員については、「健康食品の製造に係わる企業」ということにしています。そのため、工場を持つ販売会社や原材料メーカーなども工業会の会員になり得ます。ただし、我々として積極的に会員を増やしていこうとは、現段階では考えていません。我々の活動が業界に浸透していくことで、自然と増えていくと思っています。

野々垣 重要なのは、受託メーカー同士が直接意見を交わせる場が初めてできたことです。メーカーの集まりである工業会が他の業界には存在するのに、なぜか健康食品業界にはなかった。そうしたなかで、昨年の健康被害問題がきっかけであったのは事実ですが、「工業会が必要だ」という私たち発起人(アピ、三生医薬、アリメント工業、AFC-HDアムスライフサイエンス)の考えに賛同してくれた受託メーカーが集まって、今がある。今村専務理事の言うとおり、むやみやたらにではなく、我々の活動に賛同してくれるメンバーを増やしていきたいと考えています。

4つの委員会を設置 工業会活動の基盤に

──6月下旬に初の社員総会(全正会員で構成される会議体)を都内で開催しました。どのようなことを話し合ったのですか?

今村 事務的な話ですので私から説明させてもらいます。6月25日に総会を開き、理事会で決議したことを会員に報告しました。報告事項には組織体制が含まれていて、理事会の直下に「運営委員会」を置き、その下に「品質安全管理委員会」、「健康食品推進委員会」、そして「企画調査委員会」といった3つの委員会を置くことになりました。運営委員会は、理事会を構成する役員企業のメンバーで構成されます。その他の委員会は、委員長と副委員長は役員企業が務めつつ、会員企業で委員を構成します。

──各委員会の役割について。

今村 運営委員会は、その他の委員会の司令塔的な役割。運営や財務管理なども担当することになります。その上で、まず、品質安全管理委員会は、受託製造業界全体の品質管理技術の底上げに向けて取り組みます。既存の業界団体とも連携しながら、健康食品の品質に関する自主基準の策定などを進めていきたいと考えています。

次に、健康食品推進委員会は、行政やアカデミアなどと連携し、機能性表示食品に限らず、健康食品全体のマーケットの健全な成長、発展に向けた活動を進めます。日健工の設立記念祝賀会に来賓としてご出席いただいた、今西信幸先生(医学博士)が会長を務めていらっしゃる(公財)日本ヘルスケア協会と連携して取り組むことが決まっています。

そして企画調査委員会は、受託製造業界全体の品質管理レベルなどの底上げに向けた勉強会や研修会などの企画・実施をはじめ、ヘルスケア全般に関する知識の向上に向けた取り組みを進めます。日本ヘルスケア協会が近く立ち上げる、主に一般の生活者を対象にする「日本橋ヘルスケア学院」の講義に工業会の会員企業の社員などが受講できるようにして、ヘルスケアに関する知見を広げたり、深めたりできるようにする活動も計画しています。

野々垣 私からも少し説明させてもらいます。今村専務理事の説明の中でも出てきた「連携」は、私ども工業会のキーワードであって、我々にとって重要な立ち位置であると考えています。工業会だけでは解決できない問題がさまざまあると思うからです。まずは原材料メーカーがあり、次に我々のような受託開発・製造会社があり、そして最後に販売会社があるという健康食品全体のバリューチェーンを踏まえ、我々はどことどのように連携していくべきか、共通の課題解消に向けてどのように話し合っていくべきか、ということも大事なテーマになると思っています。その中で出てくる検討事項にしっかりと向き合っていく必要がある。各委員会でしっかり検討、整理していきたいと考えています。

──「連携」が重要な立ち位置ということであれば、ほかの健康食品業界団体と同じように日健工も、健康食品産業協議会(JAOHFA)に団体会員として参画することになるのでしょうか。

野々垣 産業協議会への参画については、今後、理事会などで協議しながら方向性を検討していくつもりです。

(後編に続く)

【聞き手・文:石川太郎、取材日:2025年7月29日】

【特集・サプリ受託製造の今とこれから】関連記事

:規制の矢面に立つ受託メーカー 品質への信頼、回復させる役割担う

:医薬品GMP専門家・櫻井信豪教授に聞く 規制強化とともに品質文化の醸成を

:製造現場を業界団体はどう支えるか JAOHFA「GMPチーム」の取り組み

:エフェドリン混入問題、経緯と考察 見えざるリスク抱えた原材料にどう対応するか

:制度改正、9割超が対応に困難感 健康食品OEM企業アンケート調査

日健工関連記事

:活動を本格化 4委員会発足 初年度重点課題に制度対応・品質管理両面からの連携強化

:サプリ受託製造25社で船出、設立記念祝賀会開催 野々垣会長「連携による業界発展目指す」

:日本健康食品工業会が始動 サプリに対する信頼回復、「受託開発製造企業の集結必要」

関連記事

:消費者庁食品表示課保健表示室に聞く 改正・機能性表示食品制度の運用実態と課題(前編)

:同上(中編)

:同上(後編)