紅麹サプリ巡る地方対応の実態(前) 厚労省通知に依存、現場裁量は限定的

2024年3月、小林製薬が製造・販売した『紅麹コレステヘルプ』による健康被害が全国に拡大し、厚生労働省は同月22日付で「紅麹を含む健康食品の取扱いについて」と題する事務連絡を発出した。通知は、自治体に対して「いわゆる「健康食品」・無承認無許可医薬品健康被害防止対応要領について」に基づき、同省への報告などを行うよう求めたものである。

全国36自治体に行政対応を照会

ウェルネスデイリーニュース編集部は、同事務連絡を受けて自治体がいかなる対応を取ったか、厚生労働省が自主点検を依頼した「52社+173社」リストへの掲載企業が事務所を置く、全国36自治体に対してアンケート調査を実施した。照会期間は10月6日~11月7日までの最大1カ月間。

質問項目は、①当該事務連絡「紅麹を含む健康食品の取扱いについて」を受け、貴県として県内の事業者に対し、どのような連絡・対応を実施されましたか。(紅麹原料含む)、②自主回収あるいはその有無について対応を求めた事業者があった場合、その判断の基準、または法的根拠は?、③県としての判断に至る経緯や、厚労省・消費者庁等との協議・指示の有無、④紅麹関連製品の県内影響について、把握されて、⑤県として、厚労省への報告や共有を行った場合、その概要(時期・内容)――の5点(複数回答)。

岩手・栃木・広島の3県を除き、33都府県から回答を得た(回答率92%)。調査は、当初6都県市(東京都、大阪市、岡山県、新潟県、鹿児島県、沖縄県)を対象に送付した質問票をもとに実施。

その後、初期回答で得られた内容を踏まえ、設問を一部精緻化し、より具体的な行政対応を確認できるよう改訂版を作成した。従って、各自治体に送付した質問票には時期的な差異が存在するが、設問の趣旨は一貫しており、全ての回答は比較可能である。

回答の多くは食品衛生担当部局(保健医療部、衛生課、食の安全対策室など)から寄せられ、形式上は共通の行政文書体裁をとっている。しかし、内容を精査すると、通知の解釈、指導の深度、報告様式の扱いなど、自治体間の運用差が極めて大きいことが明らかになった。

対応差から見える3類型の構造

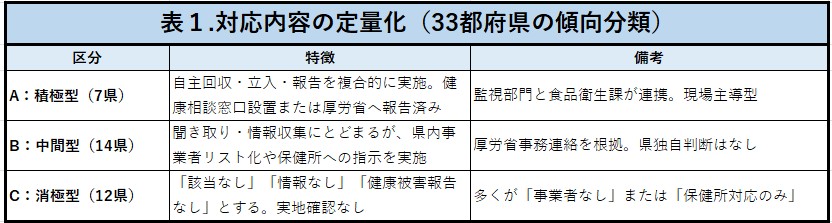

33都府県の対応は、性格に応じて以下の3類型に分類できる。

A類型は、通知を「実行命令」として解釈し、自治体独自の判断で調査・監視を開始した。保健所が事業者へ電話・書面で聞き取りを行い、必要に応じて立入検査や販売停止指導を実施している。

B類型は、厚労省通知を「要請」として形式的に履行。照会・報告は行うが、実地行動は少ない。

C類型は、「県内流通なし」「健康被害報告なし」を理由に対応を終了。積極的な確認を行っていない。

通知履行中心の形式的対応が多数

事務連絡(令和6年3月22日)を受け、各自治体がどのような手法を使って事業者・住民・関係機関に対応したか「行政手法別」に比較したところ、自治体によって手法と熱量に大きな差がみられたが、その多くは「指示待ち型」にとどまっていた。

自主回収要請は3割、独自判断乏しく

自主回収の要請や指導を実施した自治体は全体の約3割だった。いずれも厚労省が公表した事業者リストを基準とし、独自の判断による回収命令や行政指導を行った例は確認されていない。多くの自治体は「厚労省が示す対象事業者を追認する形」で対応しており、現場でのリスク評価や判断裁量は限定的だった。

最も多く実施されたのは健康被害の有無に関する聞き取りで、全体の約7割に上った。ただし、その内実は「被害なし」または「報告件数ゼロ」との回答が大半。積極的に住民や医療機関へ照会を行った自治体は少数だった。聞き取りの主体も保健所任せが多く、県庁本庁が主導して統一的な調査を行った例は限られている。

立入検査や販売停止指導など、実地対応を行った自治体は全体の2割程度にとどまった。とくに都市部と地方で温度差が大きく、人口規模の大きい自治体では実際に販売店舗への立入を実施した事例がみられた一方、地方圏では情報収集のみで終始するケースが多かった。行政資源の偏在と人員不足が、対応格差の一因とみられる。

厚労省や消費者庁への報告を行ったと回答した自治体は全体の約4割である。形式としては、公式文書よりもメールや電話などの口頭報告が多く、制度上の報告ルートが統一されていない実態が浮かび上がった。報告の頻度や内容も自治体ごとにばらつきがあり、情報共有の枠組みが確立していないことが課題である。

健康相談や通報窓口を設けた自治体は全体の約15%にとどまった。設置率は九州・関西地方で比較的高く、地域的な行政文化の差がうかがえる。とはいえ、多くの自治体は通常の保健所相談窓口を流用しており、紅麹事案専用の相談体制を新設した例は稀だった。

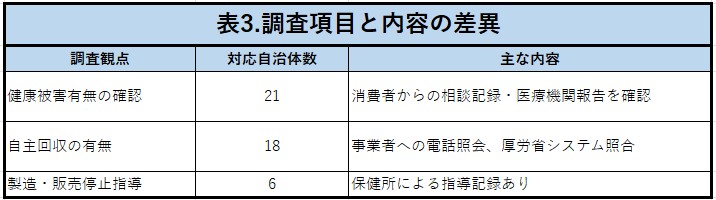

調査の主な着眼点は次の3点である。

① 健康被害の発生の有無、②製品流通経路・回収状況、③事業者対応の適否。

調査様式は自治体ごとに異なり、7自治体が厚労省の「健康被害相談事例報告書(別紙様式)」を使用していた。多くは「電話記録」または「内部メモ」での処理であり、行政記録としての形式的裏付けが弱い。

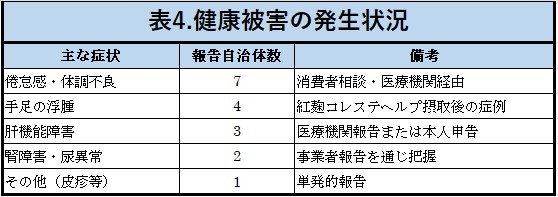

33都府県中、健康被害相談が確認された自治体は8であった。症状として最も多く報告されたのは「倦怠感」、「浮腫」、「肝機能障害疑い」である。報告件数の合計は約100件に及び、その大半が2024年3〜4月に集中していた。

報告経路は「保健所→県庁→厚労省+大阪市」が主であり、複数自治体で政令市と県庁間の情報分断が確認された。例えば、保健所設置市が独自に把握した相談件数を県が集約できていないケースが複数みられた。

厚労省の「食品衛生申請等システム」への届出を確認した自治体は24に上った。そのうち、実際に届出があった自治体は17である。

これらの届出の多くは「事業者判断による自主回収」であり、自治体が直接回収を要請した事例は少ない。法的根拠として挙げられたのは「厚労省事務連絡」または「食品衛生法第6条・第69条」だが、指導権限の明確な行使は確認されていない。

「回収要請または指導を行った」とする自治体のうち、独自の判断基準を示したのは4自治体のみである。その他は「厚労省通知に準ずる」とする定型回答にとどまった。

実際の行政行為として「販売停止指導」または「立入検査」を行ったのは7自治体に過ぎず、その他は「事業者による自主対応確認」で終了していた。

報告様式の統一欠き、情報分断も

厚労省への報告は、「健康被害相談事例報告書」または「メール報告」によって行われていた。報告を「適宜実施」とした自治体は15あり、定期的・継続的な報告体制を持つものは限られていた。

報告様式は「いわゆる健康食品・無承認無許可医薬品健康被害防止対応要領」(令和6年3月13日付健生食基発0313第1号・医薬監麻発0313第5号)に基づくとする回答が多かった。

報告の時期は概ね2024年3〜4月に集中しており、5月以降は報告が減少している。

健康被害の報告が多かった自治体では、同期間に複数回の報告を実施。一方で、「該当なし」と判断した自治体では1回も報告を行っていない。

報告先はすべて厚労省生活衛生課または医薬局であり、消費者庁との直接共有を行った自治体は存在しなかった。また、複数自治体で「厚労省と大阪市への二重報告」が行われており、報告経路の混在が確認された。

風評被害を統計外とする自治体多数

風評被害・経済的影響について回答した自治体は19であり、その多くが「具体的被害の把握なし」とした。一方で、「紅麹」という名称自体が消費者に不安を与えたとの認識を示した自治体もあった。

自治体によっては、地域食品産業への影響を考慮し、紅麹を使用する地場産業(味噌、豆腐、酒造など)への聞き取りを行ったが、いずれも被害・回収には至っていない。

(つづく)

【田代 宏】

関連記事:紅麹サプリ事件の横顔~舞台裏と教訓(1)

:紅麹サプリ事件の横顔~舞台裏と教訓(2)

:紅麹サプリ事件の横顔~舞台裏と教訓(3)

:紅麹サプリ事件の横顔~舞台裏と教訓(4)

:紅麹サプリ事件の横顔~舞台裏と教訓(5)

:紅麹サプリ事件の横顔~舞台裏と教訓(6)

:紅麹サプリ事件の横顔~舞台裏と教訓(7)

:紅麹サプリ事件の横顔~舞台裏と教訓(番外編)

:まだ続く紅麹サプリ事件(1)

:まだ続く紅麹サプリ事件(2)

:まだ続く紅麹サプリ事件(3)

:まだ続く紅麹サプリ事件(4)

:モナコリンは「食品」か「医薬品」か(前)

:モナコリンは「食品」か「医薬品」か(後)

:紅麹サプリは食品か医薬品か? 薬機法と食品衛生法のはざまで揺らぐ法の境界線

:紅麹サプリ巡る地方対応の実態(前)